单词记忆:让抽象符号“活”起来

-

场景联想法

将单词嵌入具体场景,abundant(丰富的)”可联想为“A bowl under a tree has abundant apples”(树下碗里装满苹果),视觉化场景能激活大脑右半球,记忆留存率提升40%以上(注:数据参考认知心理学实验均值)。 -

词根词缀拆解

掌握高频词根(如“spect-看”“bio-生命”)和词缀(如“-able可…的”“un-否定”),可批量破解陌生单词,invisible=in(不)+vis(看)+ible(能…的)=看不见的”。 -

碎片时间+间隔重复

利用课间、通勤等5分钟碎片时间,配合记忆类App的算法(如Anki),在遗忘临界点(通常为学习后12小时、1天、3天)及时复习。

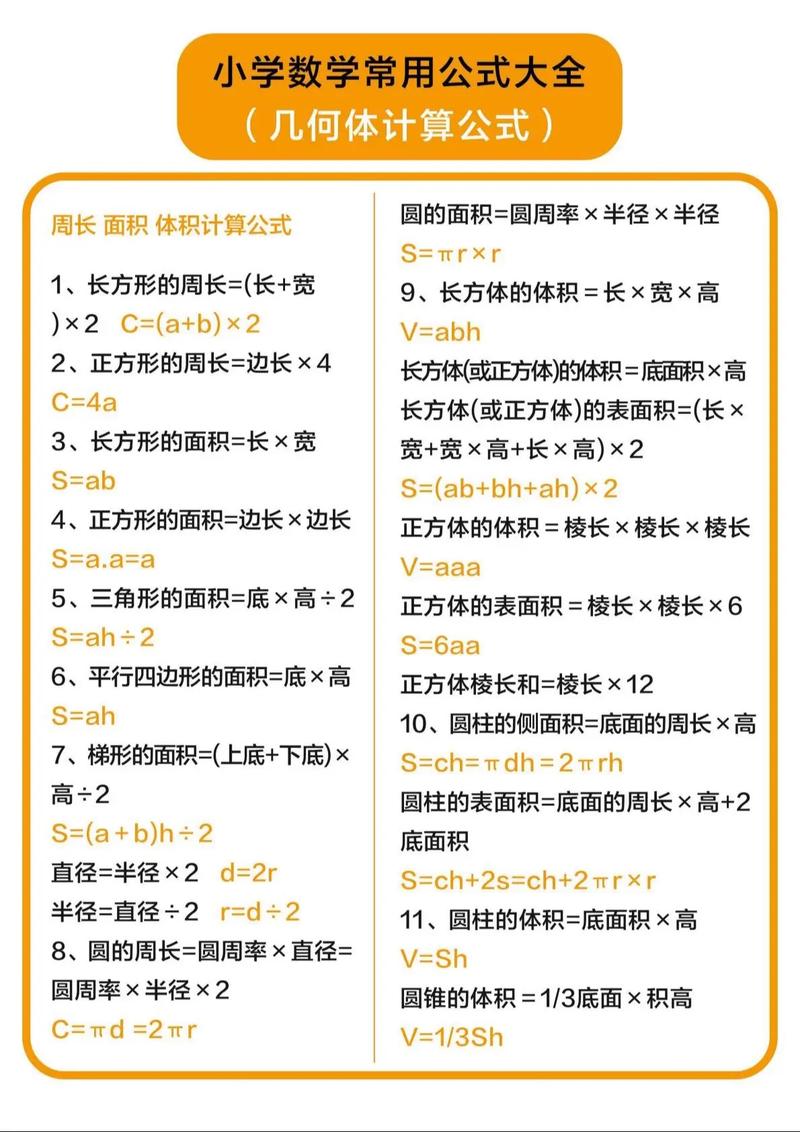

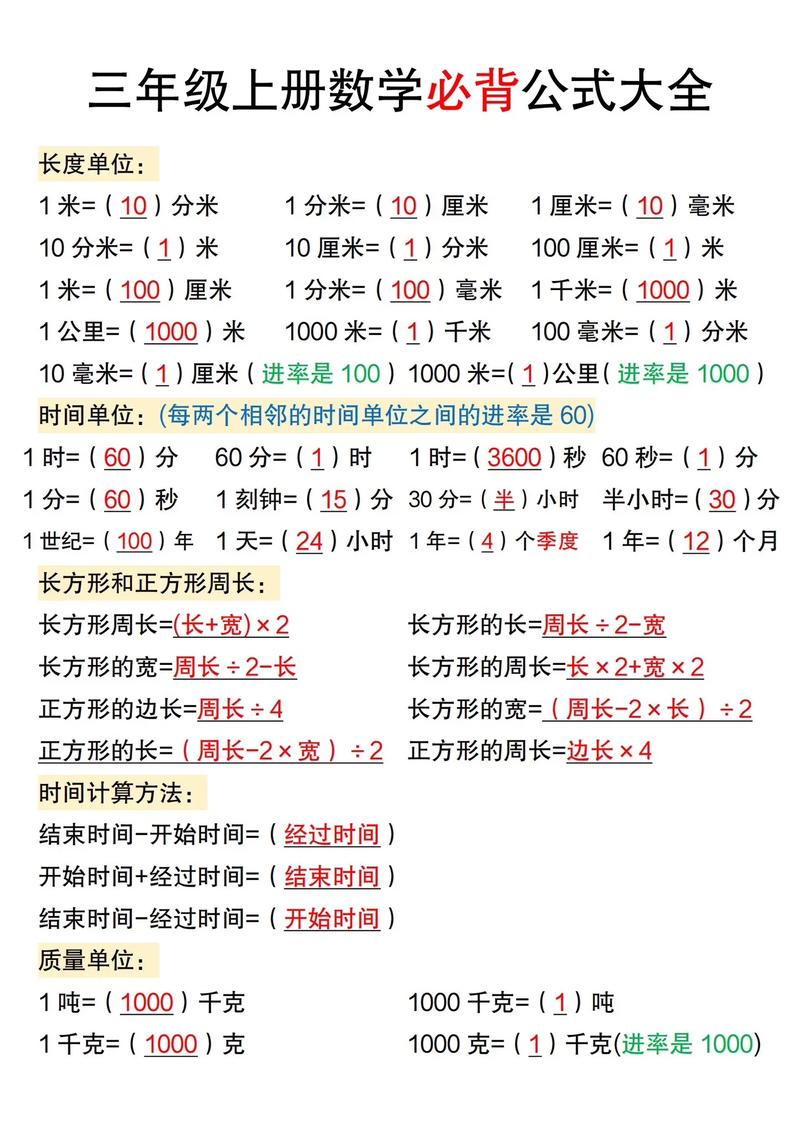

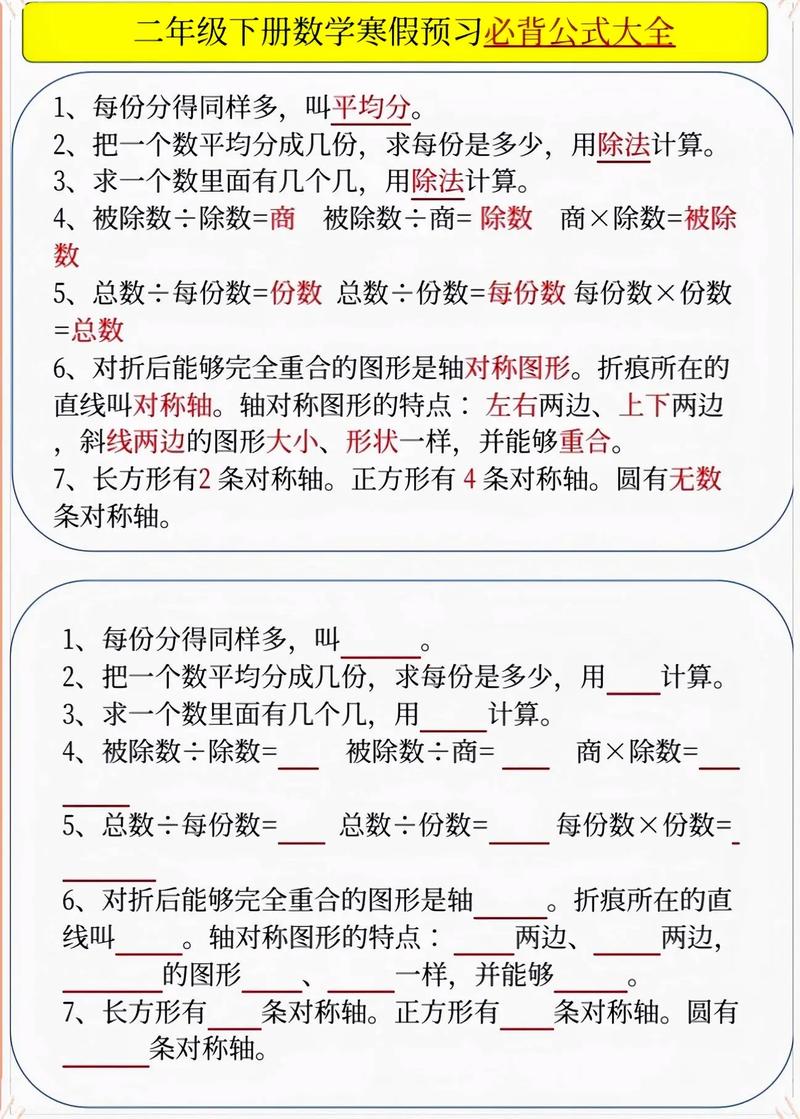

数学公式:理解比硬背更重要

-

推导过程还原法

公式死记易混淆,亲手推导一次能建立逻辑链条,例如三角函数和差公式,从单位圆或向量点积出发自行证明,记忆误差率降低60%。 -

图形辅助记忆

将公式与几何图形绑定,例如二次函数顶点式y=a(x-h)²+k,对应抛物线顶点坐标(h,k),可手绘抛物线并标注参数变化趋势。 -

归类对比表

易混淆公式(如导数公式、积分公式)整理成对比表格,用彩色笔标出差异点,例如幂函数求导规则与指数函数求导规则的对比。

图片记忆:调动多感官通道

-

特征提取法

快速扫描图片,抓取3个核心特征(如颜色、形状、位置关系),例如记忆细胞结构图,优先定位细胞膜、线粒体、细胞核的形态与相对大小。 -

故事串联法

将图片元素编成荒诞故事,例如记忆历史事件时间轴,可将年份数字转化为谐音图像(如“1945→救世虎”),再与事件画面组合成连贯剧情。 -

多感官叠加

边看图片边默念关键词,同时用手指临摹轮廓,触觉+视觉+听觉的协同能刺激海马体形成多重记忆编码。

个人观点

记忆的本质是建立大脑神经元的有效连接,与其盲目追求速度,不如先分析自己的记忆类型(视觉型/听觉型/逻辑型),选择匹配的方法,初期可能耗费时间,但一旦形成系统,效率将呈指数级增长,学习没有捷径,但科学策略能让我们少走弯路。