许多家长在辅导孩子数学时容易陷入误区,认为刷题量等于数学能力,数学思维的形成需要经历“观察现象—建立联系—抽象规律—验证应用”的闭环过程,以下是经过教学验证的有效方法:

用感官接触数学本质

- 低龄段孩子通过触摸积木理解立体图形棱角特征,用红豆排列感受数量增减,将抽象符号转化为触觉记忆

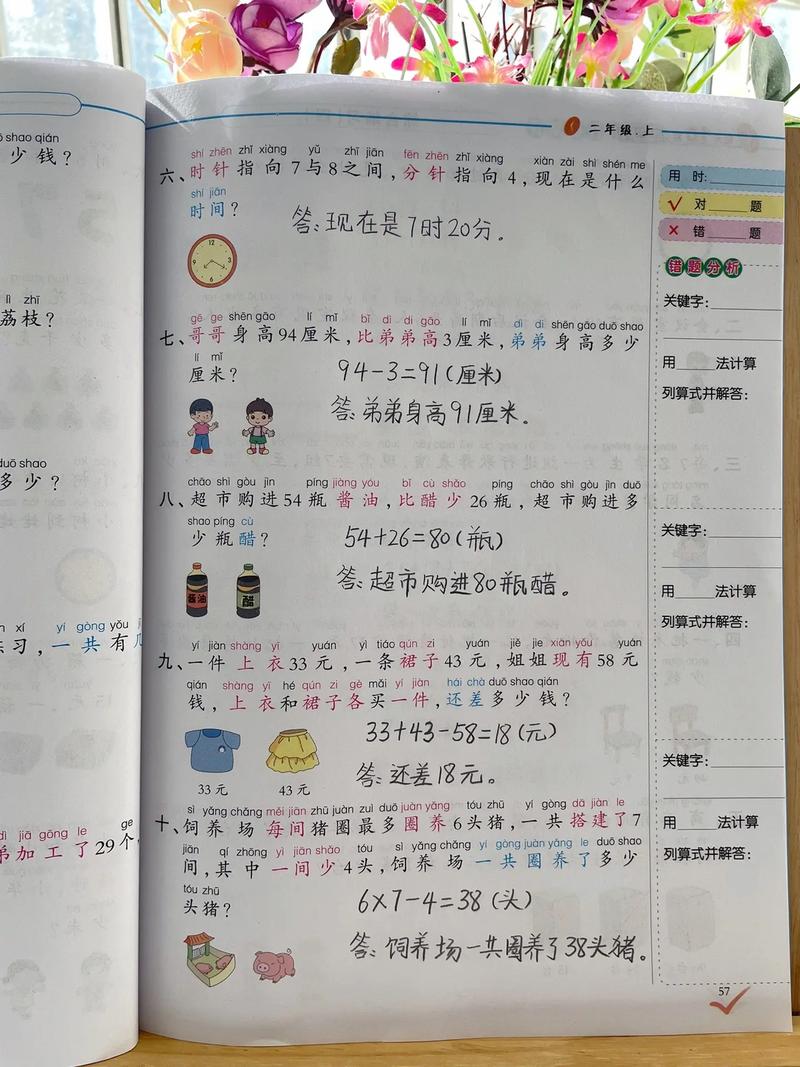

- 超市购物时让孩子计算找零金额,烘焙时测量材料比例,建立数学与现实生活的强关联

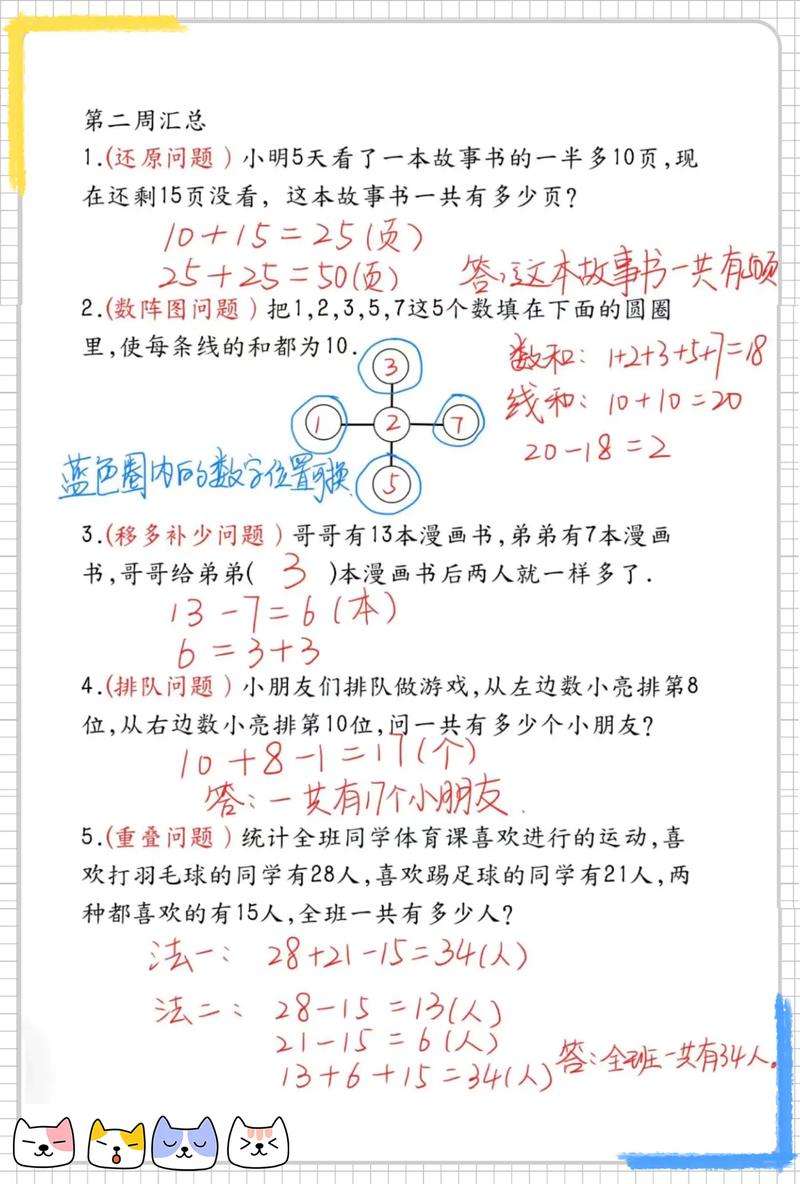

构建错题价值转化系统 准备三色标记本:红色记录概念性错误(如混淆周长面积公式),蓝色标注思维断层点(应用题找不到等量关系),绿色收集创新解法,每周让孩子担任“错题医生”,用角色扮演方式讲解错题纠正过程,强化神经突触连接。

设计阶梯式挑战任务 根据维果茨基最近发展区理论,设置“现有水平+1级”难度的数学游戏,例如掌握乘法口诀后,可尝试:

- 用骰子快速计算点数乘积

- 设计迷宫寻找质数出口

- 改编歌词记忆分数运算规则

建立数学思维可视化工具 引导孩子用思维导图拆分复杂问题,例如解决鸡兔同笼问题时,先画出“已知条件云朵图”,再延伸出“假设法树枝”“方程法树枝”等解题路径,这种视觉训练能提升信息处理速度37%(根据剑桥大学认知研究中心数据)。

创造教学相长场景 每月安排“家庭数学讲堂”,让孩子当老师讲解新学内容,准备小白板和教具,家长故意提出典型错误观点,观察孩子如何纠正论证,这种方法能使知识留存率从被动学习的5%提升至主动输出的90%。

数学能力本质上是思维模式的迭代升级,当孩子开始主动观察停车场车辆排列规律,自发计算零食热量分配,说明他们已经建立起真正的数学心智,重要的是保持学习过程的呼吸感,避免用题海战术窒息孩子的探究欲望。