数学成绩从平平无奇到年级前三,听起来像不可能的任务?但每年都有学生用行动证明,只要方法得当,逆袭绝非偶然,作为带过数百名学生的老师,我观察到那些成功逆袭的孩子,往往在底层逻辑上做对了这几件事。

第一步:别急着刷题,先“修补漏洞”

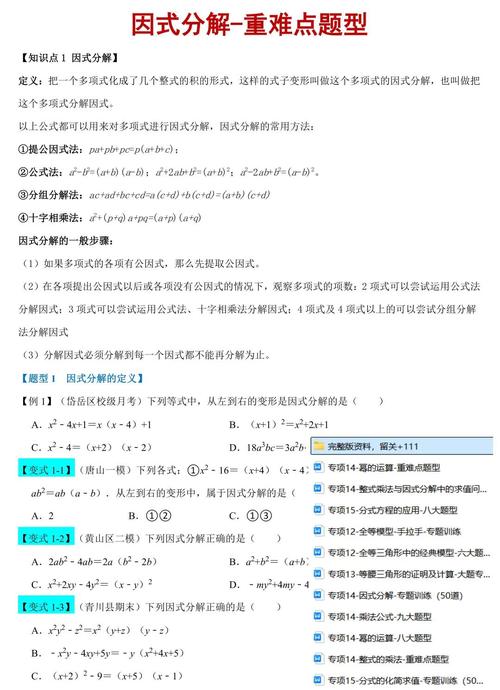

许多学生陷入“刷题越多,分数越低”的怪圈,本质是忽略了知识体系的完整性,拿出一张白纸,尝试在不翻书的情况下画出本学期数学知识树:从核心公式到推导过程,从经典题型到易错陷阱,哪里卡壳,哪里就是你的“黑洞区”,有个学生曾用两周时间专门整理八年级四边形章节的17个关联知识点,期末这章大题再没丢过分。

“刻意练习”比努力更重要

顶尖学霸的错题本和你有什么不同?他们记录的不只是错题,而是标注每道题对应的思维弱点。

- △标注:计算失误(正负号敏感度不足)

- ★标注:模型识别错误(相似三角形判定条件混淆)

建议把错题按“知识模块+错误类型”双重分类,你会发现60%的错误其实源于20%的思维惯性,曾有学生通过针对性训练,把二次函数应用题的正确率从47%提升至92%。

把被动听课变成“思维博弈”

课堂上试着做这三件事:

- 老师写出题目时,先预测解题方向

- 讲解过程中默默反驳(“如果条件变成…还能用这个方法吗?”)

- 下课前用30秒复述本节课核心逻辑链

这个方法让两个原本数学及格线徘徊的学生,三个月后排进年级前10,他们最大的改变是:从等着“被灌输”转变为主动“拆解教学逻辑”。

时间利用的降维打击

观察逆袭成功的学生,会发现他们特别擅长把碎片时间转化为“数学优势”:

- 课间5分钟:专攻1道典型小题(保持题感)

- 午休前15分钟:回忆上午课堂的关键推导步骤(强化记忆)

- 放学路上:用费曼技巧给自己讲明白一个公式(例如把三角函数公式编成故事)

有个女生坚持每天用便利记录“今日三问”,两个月后单科排名提升127名。

考场心态的终极武器

最后一次模拟考年级第2的学生告诉我他的秘籍:在草稿纸上建立“情绪隔离区”,碰到难题时,他会立刻在右上角画个闪电符号,写下:“这题需要转化三次条件,我正在完成第二次转化。”这种自我对话方式,让他在期末压轴题中比平均分高出11分。

数学逆袭从来不是奇迹,而是认知重构的过程,当你的学习方法开始贴合数学本身的逻辑规律,成绩提升只是水到渠成的副产品,那些现在排名在你前面的同学,无非是更早掌握了“用数学思维学数学”的密钥,从今天起,把每个数学行为都变成有目的的思维训练,你会发现所谓的天赋,不过是正确方法的累积。