数学学习就像搭积木,每一块基础都影响最终的高度,许多学生误认为数学进步依赖“天赋”或“题海战术”,正确的方法和持续的调整才是关键,作为有十年教学经验的数学老师,我观察到进步快的学生往往抓住了以下四个核心环节。

用“显微镜”看课本

课本例题是编写团队反复推敲的精华,曾有学生每天刷两套试卷成绩却停滞不前,后来按我的建议将课本例题拆解成三个步骤:①独立做一遍,②对照答案用红笔标注思路断层点,③合上书把解题逻辑讲给同学听,两个月后,他的大题得分率提升了40%,吃透1道母题胜过盲目刷10道题。

建立错题基因库

把错题本当成生物实验室的标本库,不是简单抄写题目,而是记录“错误基因链”:

- 错误发生的时间阶段(刚学新课时/复习阶段)

- 思维断点具体位置(公式记错?题意误解?)

- 同类题变形规律(如几何辅助线添加逻辑)

每周用15分钟做“基因比对”,你会发现常犯错误往往集中在2-3个知识节点上。

启动数学思维引擎

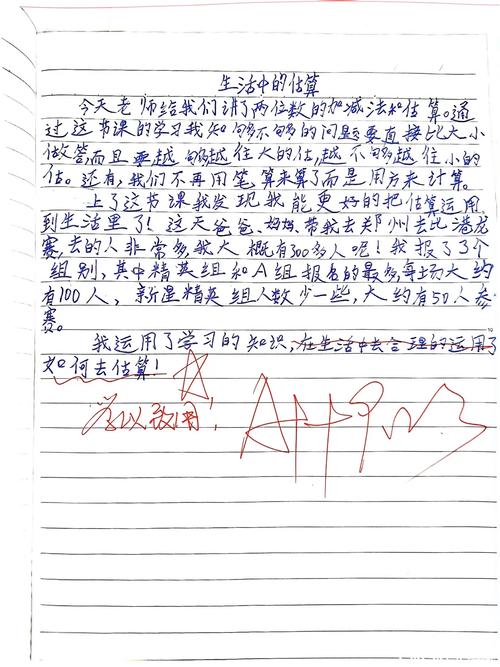

遇到难题时,试试“三维解题法”:

- 代数视角:列方程找数量关系

- 几何视角:画图寻找空间关系

- 现实视角:联想生活应用场景

例如解利润问题时,可以同时用方程计算、折线图呈现、模拟店铺经营三种方式思考,这种训练能激活不同脑区,逐步形成解题直觉。

设计学习心跳曲线

高效学习需要张弛有度的节奏:

- 用番茄钟进行25分钟高专注训练

- 间隔5分钟做空间想象游戏(如闭眼构建立方体)

- 每周安排1次“自由探索时间”(研究感兴趣的数学话题)

这种模式比持续刷题效率提升3倍,还能保持思维活性。

数学本质上是用符号编织的思维体操,当你开始享受拆解逻辑链条的过程,当你能从错题中捕获思维漏洞,当解题变成探索未知领域的冒险,进步就会像春笋拔节般自然发生,那些看似突然的开窍时刻,其实都源自持续正确的积累。