数学线上复习容易陷入“一看就会,一考就废”的怪圈,屏幕前的知识点像流水一样划过大脑,看似认真却难留下痕迹,要打破这种低效循环,关键不在于延长学习时间,而在于建立能穿透屏幕的深度思考系统。

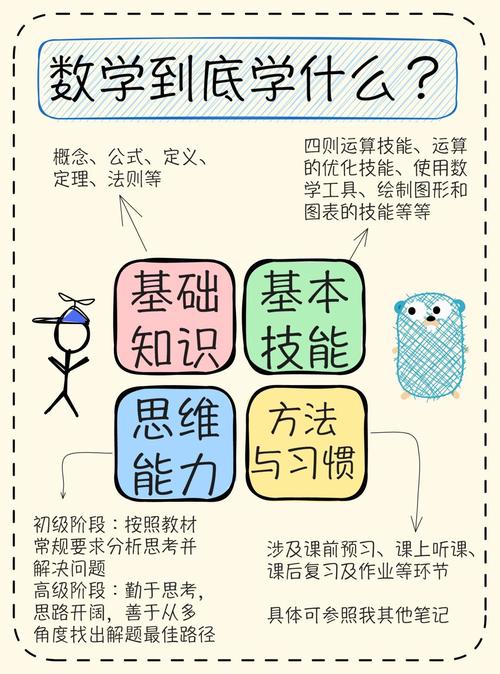

构建知识网格,拒绝碎片化学习

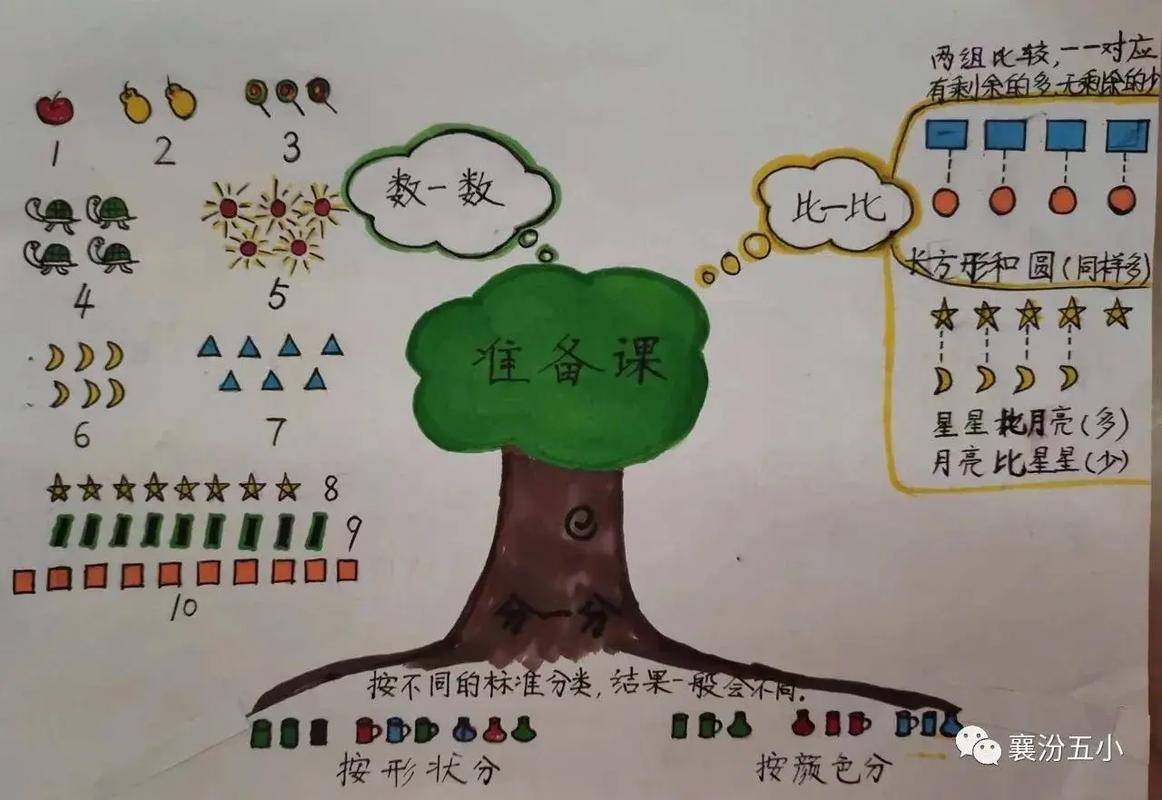

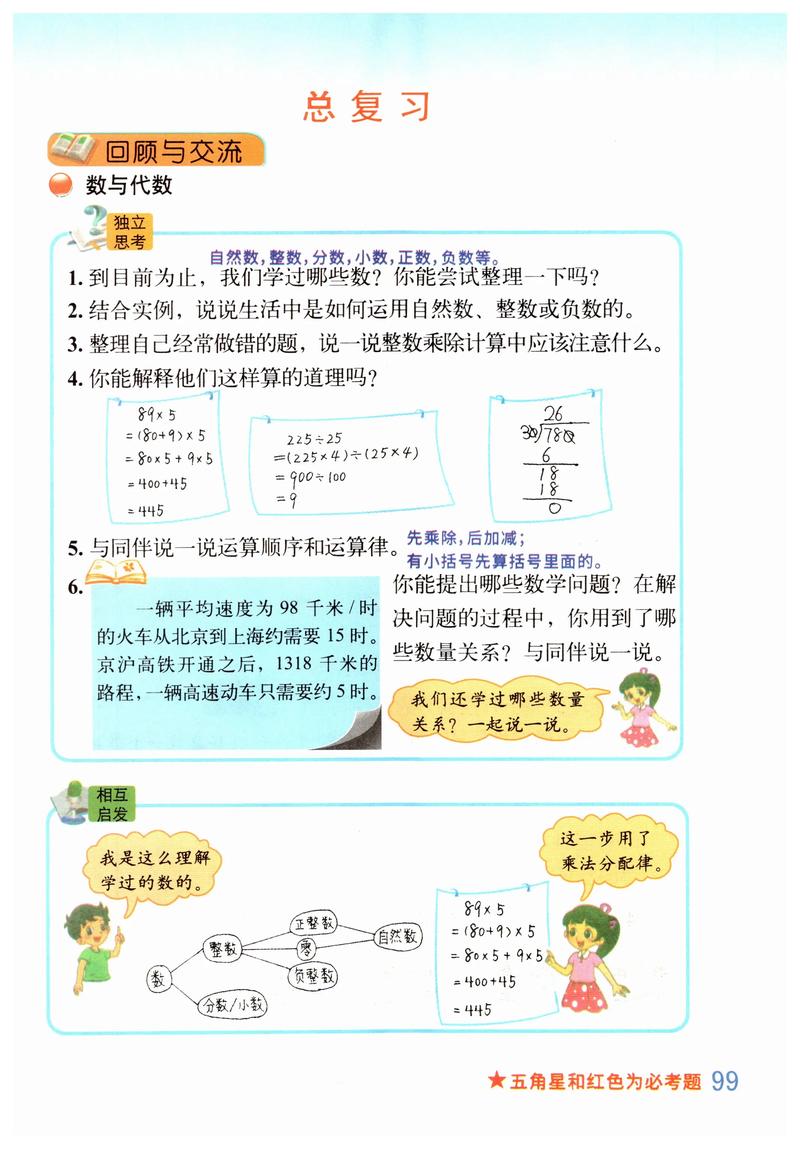

别被“每日一题”“速解技巧”牵着鼻子走,拿出教材目录,用思维导图梳理每个章节的核心公式、定理推导逻辑和典型应用场景,例如复习三角函数时,把和角公式、图像变换、解三角形等模块用不同颜色标注关联性,推荐使用Notability或XMind建立动态知识网络,每次做题遇到卡壳处,立刻返回对应节点补充解题路径。

创造具身体验,激活数学直觉

线上学习最缺动手实践,准备双屏设备:一屏播放名师讲解视频时(推荐国家中小学智慧教育平台资源),另一屏同步进行三种操作——①用触控笔在数位板演算关键步骤 ②用GeoGebra动态验证几何猜想 ③用Wolfram Alpha反向推导答案生成过程,这种多通道刺激能将抽象概念转化为肌肉记忆。

设计错题盲盒,制造有效干扰

传统错题本在数字时代需要升级,把近三个月错题导入Anki记忆卡,设置随机出现模式和渐进难度,特别要保留当初的错误解题痕迹,用红色批注记录当时的思维误区,每周挑两个小时,开启专注森林APP的同时,要求自己必须在番茄钟内解决系统随机推送的“错题盲盒”,这种适度压力能精准打击知识薄弱点。

搭建反馈回路,量化进步轨迹

每月使用学科网智能题库生成个性化诊断报告,重点关注三类数据:①同类型题目正确率变化曲线 ②单题思考时长分布图 ③知识点关联失分图谱,更建议组建3人线上学习小组,每周通过腾讯会议互相讲解压轴题,用教学他人的方式暴露思维漏洞,记得用OBS录屏功能记录讲解过程,回放时重点关注自己逻辑跳跃的部分。

数学思维的线上培养需要把屏幕变成思维的脚手架而非屏障,当你能在虚拟白板上完整呈现从审题到得分的思维链,当随机出现的错题不再引起恐慌,当知识网络开始自我生长——这种状态才是真正的复习到位,鼠标滚轮滚动的速度永远赶不上大脑深度思考的节奏,慢即是快,少即是多。