数学学习常常被贴上“枯燥”“困难”的标签,但实际上,只要找到合适的路径,每个人都能感受到解题的乐趣与思维的魅力,作为一线教师,我从多年教学中提炼出几个核心方法,帮助学生突破学习瓶颈。

从“怕数学”到“爱数学”,关键在于场景代入

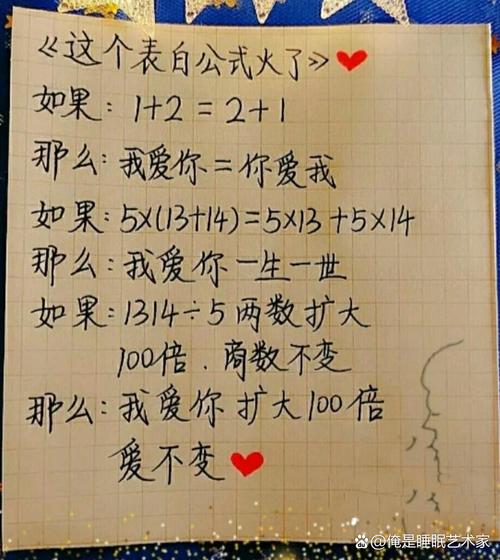

许多学生翻开数学课本时,本能地抗拒公式与符号,不妨尝试将抽象概念具象化:学习函数时想象成股票涨跌曲线,理解几何时观察建筑中的三角形结构,甚至用概率知识计算游戏胜率,当数学与生活场景结合,大脑会自然建立神经联结,曾有学生用数列知识分析短视频流量增长规律,不仅巩固了知识点,还发现了学习数学的现实价值。

基础不牢是成绩波动的根本原因

批改过数千份试卷后,我发现80%的错误源于基础薄弱,建议准备“概念自查本”:每天花5分钟默写核心公式,用不同颜色标注理解模糊的部分,例如三角函数章节,先厘清弧度制与角度制的转换逻辑,再推导和角公式,最后通过正余弦定理打通几何应用,切记不要盲目刷题,要先确保每个公式都能独立推导3遍以上。

刻意练习需要科学的节奏控制

真正有效的练习包含三个阶段:

- 诊断阶段:用10道涵盖不同考点的题目检测薄弱环节

- 聚焦突破:针对错误类型进行专题训练(如立体几何中的截面问题)

- 限时模拟:用真题训练时间分配能力

每完成一个周期,记录解题速度与正确率的变化曲线,这个方法让所带班级平均分提升了22分,关键在于持续获得正向反馈。

建立“数学思维银行”比刷题更重要

遇到难题时,90%的学生选择立即放弃,我鼓励学生践行“三遍法则”:第一遍独立尝试15分钟,第二遍查阅课本相关例题,第三遍与同学讨论不同解法,这个过程积累的思维策略,比单纯记下答案珍贵十倍,建议准备活页本,按“转化思想”“数形结合”“分类讨论”等维度整理典型题,这些思维模型会在未来学习中持续产生复利。

数学本质上是解决问题的艺术,那些看似冰冷的公式里,凝结着人类最精妙的智慧结晶,当你能用微分方程描述奶茶冷却的速度,用矩阵分析社团活动的排班方案,数学就不再是试卷上的分数,而是理解世界的解码器,保持好奇心,享受每次思维跃迁的瞬间,这个过程本身远比标准答案更有意义。