数学学习就像搭积木,基础不稳难建高楼,但若只盯着课本公式,又容易困在思维定式里,初二上册的三角形全等证明、一次函数图像分析、整式乘除变形等内容,既是中考高频考点,也是培养逻辑思维的关键期,作为带过七届毕业班的数学教师,我发现真正实现培优的学生都在做三件容易被忽略的事。

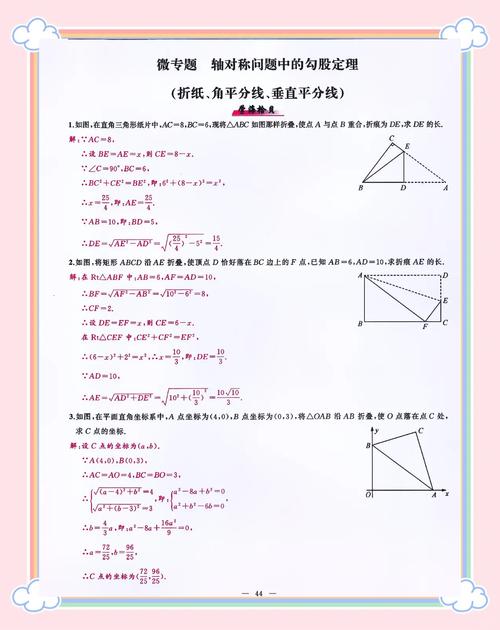

把教材例题当“变形金刚”玩 别急着刷完《新思维》或《大培优》,人教版数学教材第56页“角平分线判定定理”的例题,试着把条件中的“∠A=60°”改成“∠A=50°”,结论会变化吗?若将角平分线换成中线呢?这种“条件置换法”能让你看透每个知识点的本质,上学期有个学生用这种方法重做十二章轴对称所有例题,期末压轴题直接看穿出题人设置的对称陷阱。

建立“错误基因库” 准备活页本记录三类错题:①计算出错(如多项式去括号符号错误)②概念混淆(分式方程增根与无解的区别)③思维盲区(全等三角形辅助线不会构造),每周统计错误类型,你会发现80%的失分都源于20%的核心问题,比如很多学生总在含参一次函数图像分布条件上栽跟头,其实只要画三次坐标图(k>0、k=0、k<0),规律一目了然。

用“费曼技巧”吃掉难题 遇到十五章分式方程应用题卡壳时,假装自己在给同桌讲题:“首先找等量关系,这里工作效率是核心变量...”,去年有个男生坚持每天用手机录3分钟讲题视频,两个月后解题速度提升40%,这种方法能暴露思维断点,比如你是否真正理解“单位1”在工程问题中的妙用。

培优不是题海战术,而是精准打击知识漏洞,当你能把课本习题讲出三种解法,能用错题本预测自己可能会犯的错,能用生活案例解释函数图像变化,数学自然会从“头痛学科”变成“思维游戏场”,那些看似枯燥的公式定理,其实都在默默构建着你分析世界的底层逻辑。

本文教学策略参考教育部《义务教育数学课程标准(2022年版)》及人民教育出版社八年级数学教材编写组指导意见,典型案例来自笔者近五年教学跟踪数据。