高考数学是理科生必须攻克的“硬骨头”,也是拉开分数差距的关键学科,许多学生投入大量时间刷题却收效甚微,核心问题往往在于方法缺乏系统性,想要突破瓶颈,必须从知识框架、思维模式、实战技巧三个维度同步发力。

搭建知识网络,拒绝零散学习

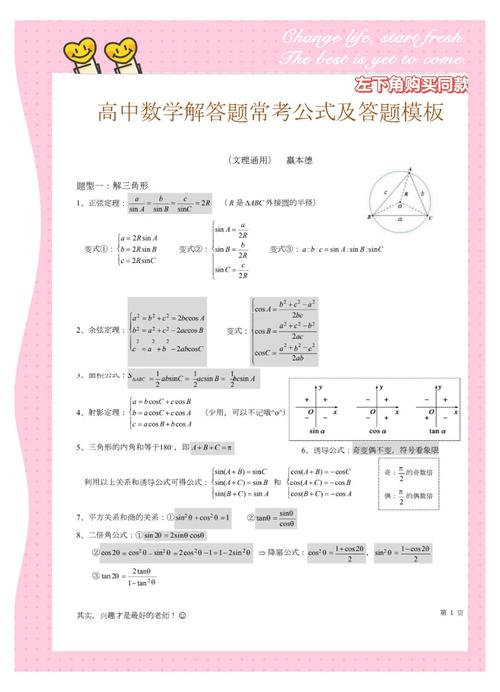

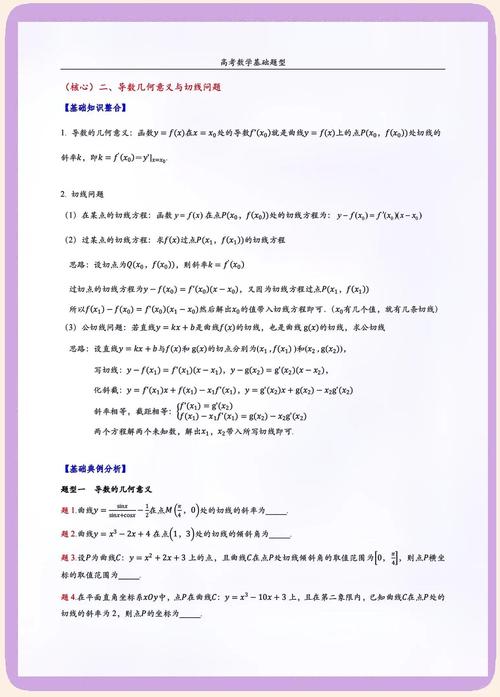

高考数学的命题逻辑强调知识点间的交叉融合,例如导数既可能单独考查单调性分析,也会与不等式、函数零点结合,建议:

- 用思维导图整理每个章节的核心公式、定理,标注其应用场景(如“三角函数图像变换——解决物理波动问题”)

- 重点突破“枢纽型”知识点:向量(连接几何与代数)、概率分布(贯通数学建模与现实问题)

- 每周完成一次跨章节专题训练,解析几何中的最值问题”,强制自己调用圆、直线、二次函数等多个模块知识

培养命题人视角,破解压轴题套路

近五年高考真题透露出明显规律:导数压轴题常通过“端点效应”“隐零点代换”设置障碍,解析几何则倾向于“非对称韦达定理”等二级结论的应用,有效策略包括:

- 逆向拆解标准答案:将参考答案的步骤反向推导,标注关键转折点(如“此处为什么采用放缩法而非直接求导”)

- 建立“陷阱题库”:专门收集因审题失误(如忽略定义域)、计算陷阱(如复数运算平方错误)导致的错题

- 限时完成“题组训练”:选择3道题型相似、难度递增的题目,20分钟内连续突破,训练思维连贯性

考场时间战略:把弹性时间变成抢分工具

建议采用“三轮答题法”:

- 第一轮(40分钟):快速解答前8道单选、前3道多选、前2道填空,遇到3分钟无思路的题立刻标记跳过

- 第二轮(60分钟):主攻中档解答题(数列、立体几何)和未完成的选择填空,此时用特殊值代入、选项反推等技巧处理“卡壳”题

- 第三轮(20分钟):集中火力冲击导数/圆锥曲线第二问,若5分钟内未找到突破口,立即转向检查基础题计算错误

每年都有黑马在最后三个月实现30分以上的提升,关键不在于做了多少新题,而是能否让每一道错题产生“复利效应”,建议每天留出15分钟进行“错题变式自命题”:例如将错题中的直线方程改为参数方程,或交换已知条件与求解目标,这种深度加工会让知识留存率提升60%以上。

数学能力的本质是“解决问题的工具箱”,当你的工具架上既有常规的螺丝刀(公式应用),又有特制的多功能钳(二级结论),还有应急使用的瑞士军刀(考场技巧),面对任何考题都能找到最合适的拆解方式。