批改纸质数学作业不仅是纠正错误的过程,更是帮助学生建立数学思维、提升学习效率的关键环节,以下是我多年教学中总结的实用方法,供学生了解老师批改背后的逻辑,从而更高效地利用作业反馈。

批改前的标准化流程

- 建立符号系统

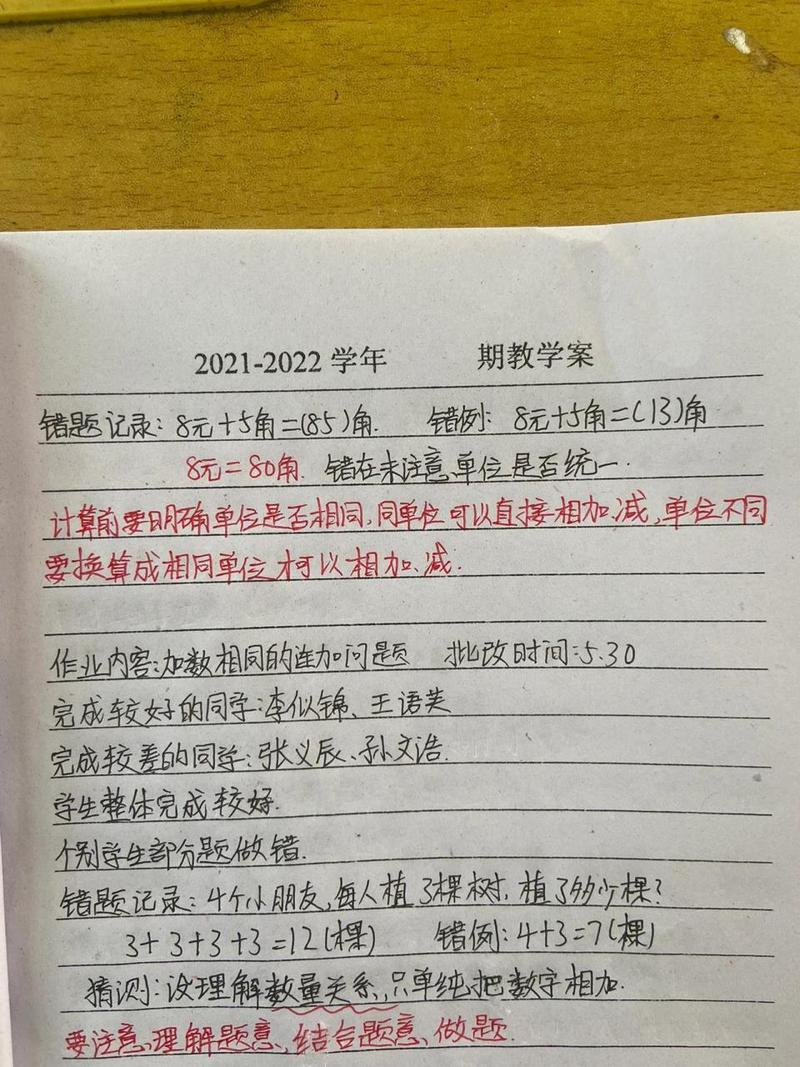

用△标注跳步或逻辑断层,○圈出计算失误,红色波浪线标记关键公式错误,蓝色问号表示解题思路偏差,这套符号系统能让学生快速定位问题类型,减少沟通成本。 - 预判典型错误

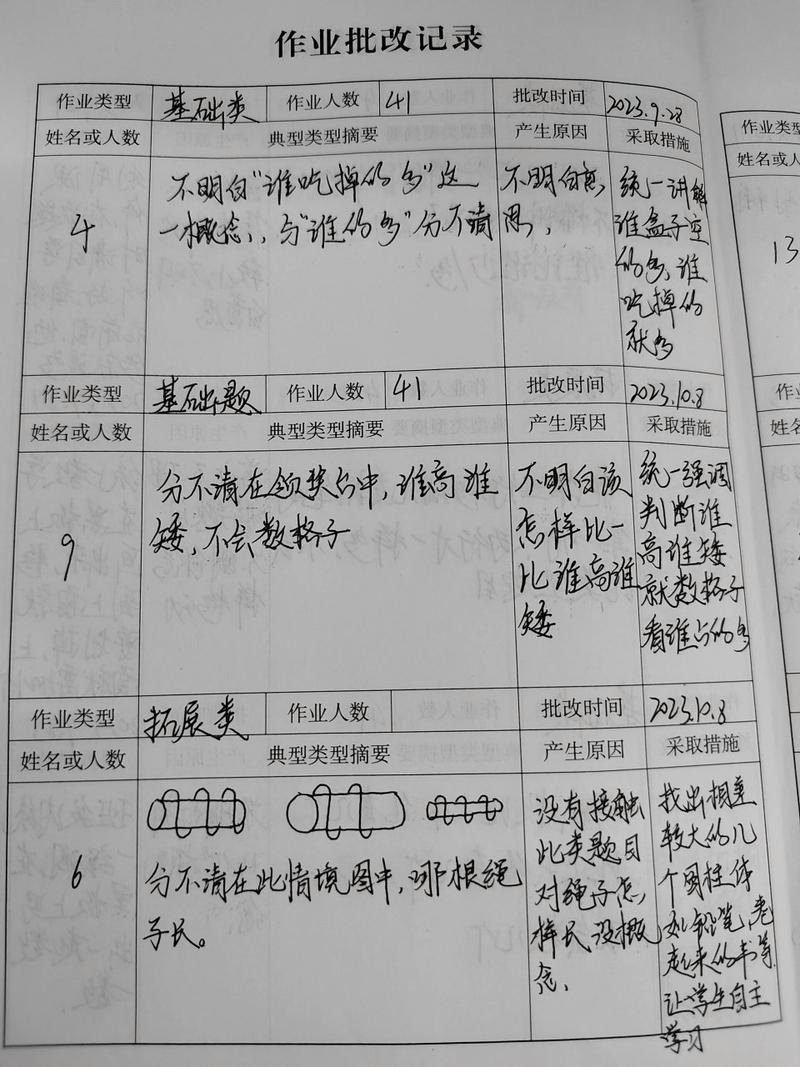

提前整理往届学生高频错误点,批改时重点关注易混淆概念(如三角函数周期与相位、导数极值点判断等),在作业本边缘标注思维提示词,单位换算陷阱”“定义域限制”等。

动态批改策略

- 分层标注法

基础题侧重细节纠错,在错题旁直接写出正确步骤;压轴题采用启发式批注,用“逆向思考”“数形结合”等关键词引发学生自主反思。 - 错误分级制度

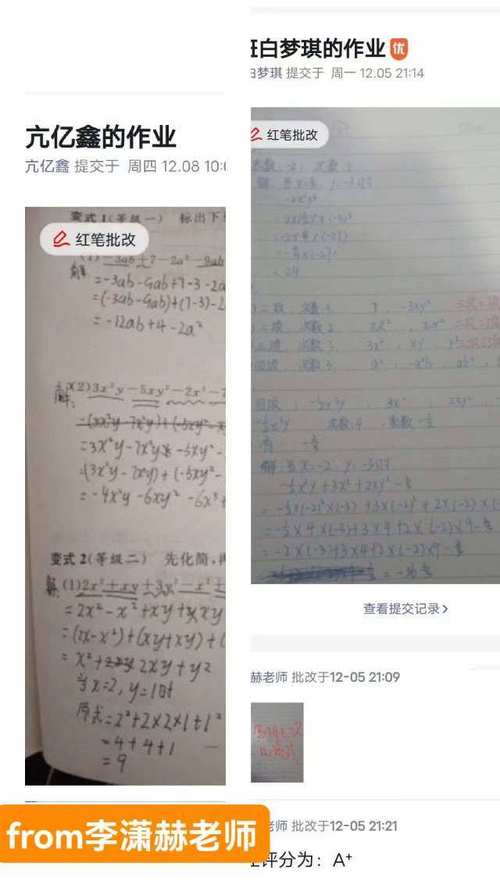

将错误分为知识性错误(红笔)、习惯性错误(黄笔)、创新性错误(绿笔),公式记错属红色,漏写单位属黄色,方法复杂但正确的解法属绿色,既保护学生创造力,又明确改进方向。 - 留白艺术

在解题关键节点处故意保留空白,如几何证明的辅助线添加位置、代数运算的某步过渡,要求学生用便利贴补充完整后交回,培养自主纠错能力。

批改后的增效机制

- 错题溯源表

每份作业附个性化《错误基因检测报告》,将错误对应到具体知识点模块(如立体几何空间想象弱、概率题分类讨论遗漏),建议针对性练习的题号。 - 二次批改制度

首次批改用铅笔做标记,学生订正后再用钢笔覆盖,形成错题修正轨迹,对顽固性错误启动“三次复活机制”,允许学生在错题本上录制2分钟解题语音,通过说题训练深化理解。 - 可视化反馈墙

每周将匿名典型错题拍照投影,集体分析错误链式反应,例如展示某道函数题因忽略定义域,导致后续单调性、极值全部错误,用红色箭头动态演示错误传导过程。

批改的本质是师生间的思维对话,当你在作业本上看到的不只是对错符号,而是老师用批注构建的思维地图时,请沿着这些标记重新走一遍解题路径——这往往比做新题更能突破学习瓶颈,数学作业的价值,正在于这些红色笔迹勾勒出的思维进化轨迹。