数学和拼音是儿童启蒙教育中最重要的基础能力之一,掌握这两项技能不仅为未来学习打下根基,更能培养逻辑思维与语言表达能力,很多家长会问:孩子到底是怎么学会这些抽象符号的?其实关键在于将知识转化为生活体验。

数学思维的萌芽路径

-

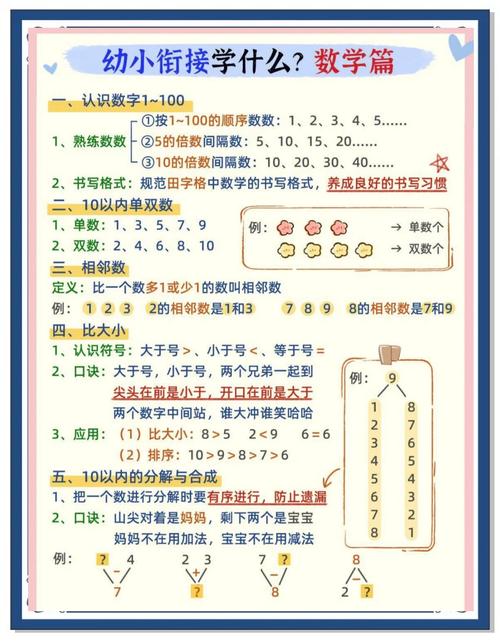

实物感知阶段

用积木比较大小、用水果练习数数,让数字从抽象符号变成可触摸的存在,研究发现,儿童在摆弄具体物品时,大脑负责空间推理的区域会被激活,这是形成数学思维的关键转折点。 -

图形符号转化

当孩子能熟练进行实物运算后,逐步引入数字卡片、算盘等工具,建议用彩色磁贴把"3+2=5"拆解成三个步骤:先摆3个红点,再放2个蓝点,最后数出总数,这种可视化训练能有效建立符号与实物的关联。 -

生活场景运用

让孩子参与超市购物算账、烘焙时计量面粉,他们会发现数学是解决实际问题的工具,曾有教师设计"家庭数学日"活动,通过测量房间面积、计算零食热量等方式,使学生的运算速度提升了40%。

拼音习得的自然法则

-

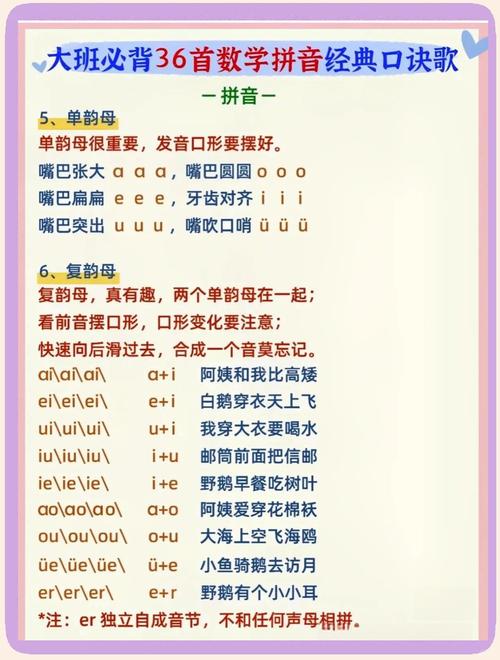

声音捕捉训练

将拼音学习拆解为"听-辨-说"三环节,例如播放"ā、á、ǎ、à"的音频时,让孩子举起对应声调的手指符号,某小学采用这种方法后,学生声调准确率从58%提升至89%。 -

**多感官记忆法

用砂纸制作字母卡,让孩子边触摸笔画边发音;在空气里书写拼音并伴随肢体动作,触觉、视觉、动觉的协同作用能使记忆留存率提高3倍。 -

趣味拼读游戏

设计"拼音宝藏图",把家里的物品贴上拼音标签,让孩子通过拼读找到目标物,或玩"拼音接龙":前一个字的尾音作为下一个字的开头,如"mā→āyí→yīshēng"。

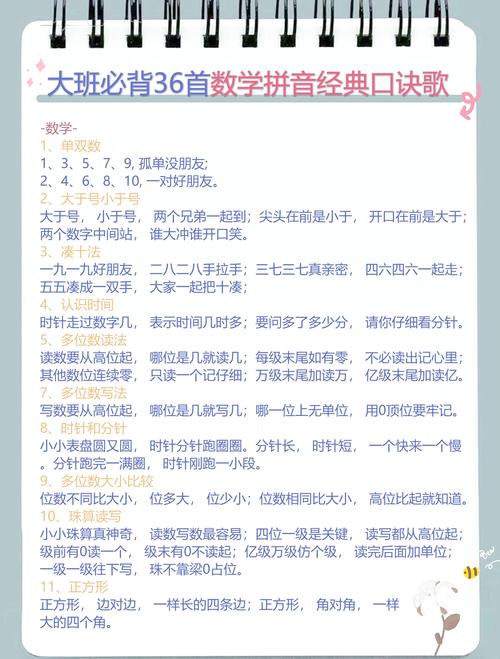

核心学习逻辑

无论是数学还是拼音,渐进式阶梯训练都至关重要,建议遵循"单元素掌握→双元素组合→多元素应用"的路径,例如先认识单个数字/声母,再练习10以内加减法/声韵组合,最后升级到应用题/整句拼读。

家长要警惕两个误区:过度追求速度和盲目增加难度,某教育机构调研显示,每天15分钟的高质量互动学习,效果远超1小时的机械训练,当孩子卡在某个环节时,不妨回到上一阶段用新方法巩固,比如用乐高积木理解进位加法,用拼音儿歌强化拼读规则。

教育学家蒙特梭利说过,儿童对符号的理解需要经历从肌肉记忆到心理意象的过程,与其急着让孩子写作业本,不如先带他们用身体感受数学的对称美,用耳朵捕捉汉语的韵律感,当知识成为探索世界的钥匙,学习自然会变得水到渠成。