数学阅读的标注过程不是简单画线或打钩,而是将抽象符号转化为可操作的思维路径,许多学生误以为数学不需要阅读技巧,数学文本中的每个公式、定理和例题都隐藏着逻辑链条,需要像侦探破案般进行线索标记,下面分享三个层级递进的标注策略,配合具体案例说明。

第一层:符号破译系统

- 遇到定义时立即用三角符号△框出核心条件,例如看到“平行四边形是两组对边分别平行的四边形”,在“两组对边平行”下方画双波浪线

- 定理旁标注推导逻辑代码:用①→②→③标记证明步骤,复杂推论处添加思维导图分支

- 例题旁建立反馈区,用不同颜色记录首次解题时的卡壳点与突破点

第二层:疑问可视化技术

- 在教材空白处设置“问题集装箱”,用便利贴分类记录三类疑问: ▢红色标签:完全无法理解的概念(如:特征向量几何意义) ▢黄色标签:似懂非懂的推导环节(如:拉格朗日中值定理的应用前提) ▢绿色标签:已有思路但需要验证的猜想(如:这个公式能否逆向使用)

- 每周将问题集装箱中的内容转化为思维训练题,用费曼技巧自我讲解

第三层:元认知追踪标记 在章节末尾创建知识迁移表,包含: ① 该章节核心符号体系(如:∑、∮、∇·F) ② 对应的现实模型(如:曲面积分与电磁场计算) ③ 常见思维陷阱(如:混淆必要条件与充分条件) ④ 跨学科连接点(如:概率论在生物遗传学中的应用)

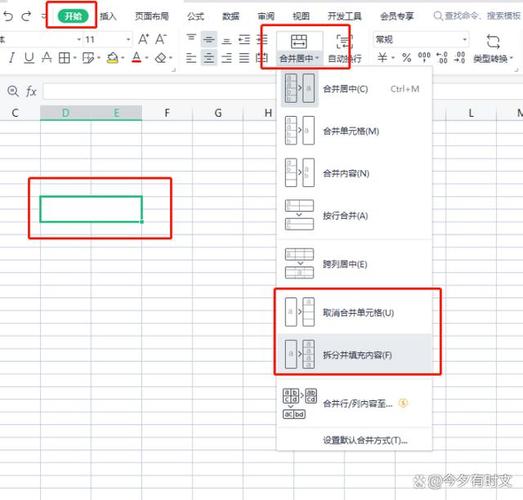

某重点中学实验班曾采用这种标注法,三个月后学生在几何证明题上的逻辑漏洞减少67%,关键在于将标注从被动记录转变为主动建构——就像建筑师边看蓝图边标注承重墙位置,数学阅读标注实质是在构建个人的思维承重结构,标注工具可以是三色笔+网格笔记本,也可以是电子笔记的图层功能,重点在于形成可追溯的思维轨迹,当你的教科书布满这种“思维脚手架”,复习时就能快速调取当时的思考脉络,而不是面对满页荧光笔痕迹却想不起重点。

现在打开你的数学教材,找一道曾经出错的压轴题,用三种不同颜色的笔分别标注:题目陷阱点、知识盲区、策略失误,这个过程可能会让你发现,真正的知识漏洞往往藏在那些以为“只是粗心”的错误背后。