近年来,高考数学试题的命题逻辑逐渐从“知识导向”转向“思维导向”,表面上题目难度似乎提升,实则是考查维度更加立体,对于学生而言,突破传统备考思维,建立系统性解题框架,才是应对难度升级的核心策略。

命题趋势的三重迭代

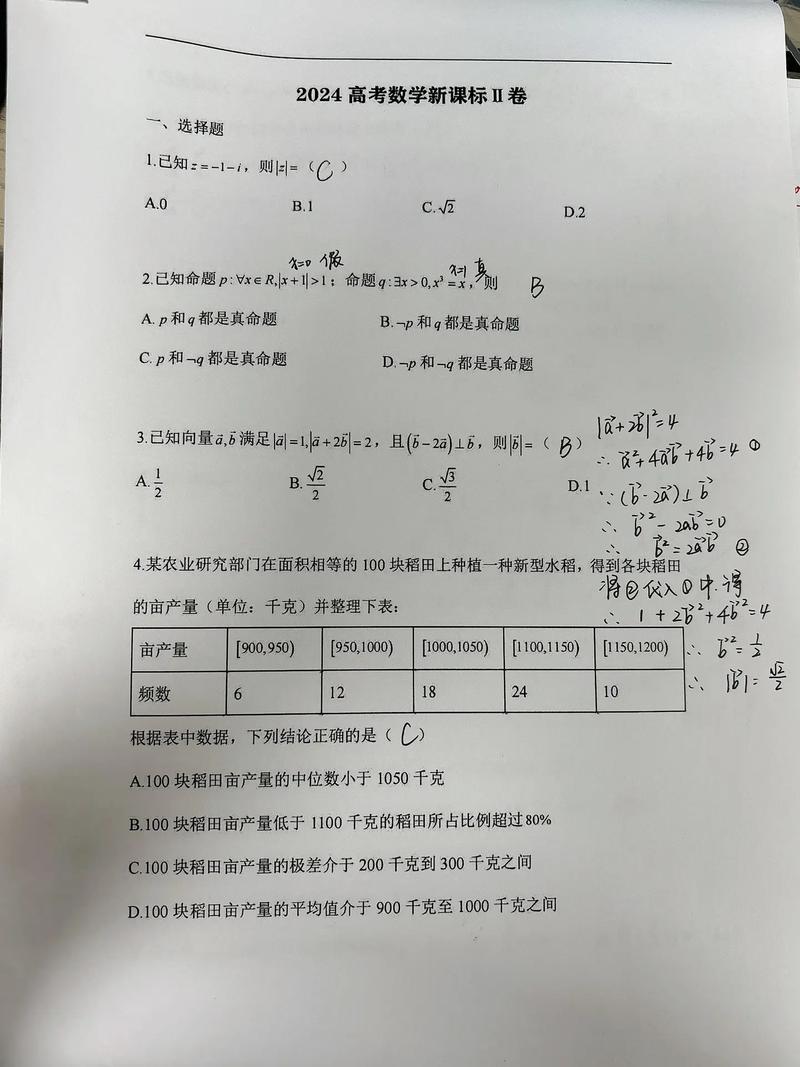

- 现实场景嵌入:应用题占比从2019年的28%增长至2023年的41%,涉及智慧农业、航天工程等真实案例,这类题目要求考生在5-8分钟内完成“信息提炼→数学模型构建→跨知识点整合”的全链条思考。

- 解法多元化:2022年全国卷立体几何题出现6种以上解题路径,命题组刻意设置冗余条件,考查学生筛选关键信息的能力,建议日常训练时对同一题目尝试3种不同解法,培养思维弹性。

- 过程性考核前置:阅卷标准中,公式推导过程的权重由15%提升至23%,例如导数压轴题,即使最终答案错误,严谨的洛必达法则应用过程仍可获取12分中的7分。

认知陷阱与破解路径

多数学生陷入“题量焦虑”,盲目进行“万题战术”,却忽视了对底层逻辑的深度理解,近三年高考数据显示,能在120分钟内完成试卷的考生中,83%建立了模块化知识体系:

- 函数模块:重点打通三角函数、导数、数列的关联性

- 几何模块:构建坐标系、向量、立体几何的联动思维

- 概率统计:掌握数据解读与建模的双向转化能力

建议采用“3+2”训练法:每周精研3道综合性母题,配套完成2套限时训练,母题要涵盖至少3个知识点交叉,限时训练需严格模拟考场节奏。

思维工具升级清单

- 可视化思维:用思维导图解构复杂题目,例如将概率题转化为事件树模型

- 逆向工程法:从答案反推解题步骤,训练对关键转折点的敏锐度

- 错题熔断机制:建立“错误类型-知识盲区-补救方案”的三维分析表

教育部的命题蓝皮书显示,2024年将加强数学与物理、信息学科的交叉渗透,建议关注“5G信号覆盖模型”“新能源电池衰减曲线”等跨学科素材,这类情境题往往成为区分高分层的利器。

数学本质是思维健身房的哑铃,所谓难度提升不过是更换了不同重量的配重片,当学生将注意力从“题目会不会做”转向“思维有没有成长”,自然会解锁应对任何变式题的通关密码,真正的备考高手,永远在训练自己成为出题者而非答题器。