明确目标比盲目刷题更重要

许多学生认为“题海战术”是提高数学成绩的唯一途径,但实际上,盲目刷题可能浪费时间和精力,挑选数学题的核心在于精准匹配个人需求,以下是几个关键原则:

诊断薄弱环节,优先补漏

每次考试或作业后,整理错题并分类统计高频错误类型(例如函数、几何、概率),若连续三次考试中“三角函数恒等变形”错误率超过50%,则需针对性选择该知识点的基础题→中档题→综合题进行阶梯训练,工具推荐:错题本APP(如GoodNotes)、智能题库(如菁优网)。

根据学习阶段动态调整难度

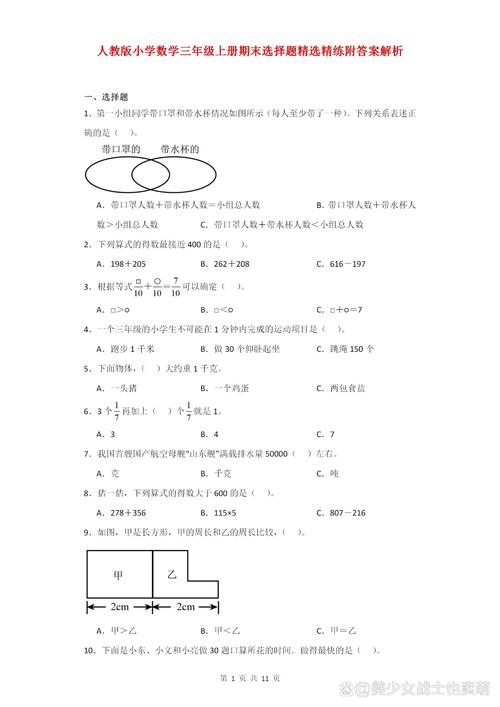

- 基础薄弱期:选择教材例题、课后习题,确保掌握公式推导和基本应用(如人教版数学必修一课后练习);

- 能力提升期:聚焦高考/竞赛真题中的中档题(如近五年全国卷解答题第17-19题);

- 冲刺拔高期:专攻压轴题思维模型(如导数中的“隐零点代换”“端点效应”)。

注重题型多样性,避免思维定式

同一知识点在不同地区的考题中可能呈现完全不同的命题逻辑,数列求和”,江浙沪考题偏向与不等式结合,而北京卷常融合数学文化背景,建议每周穿插练习3-5道创新题型(来源:各省市模拟题、新东方《思维突破100题》)。

控制“无效难度”,识别低质题目

以下两类题建议跳过:

- 超纲题(如用大学洛必达法则解高中极限);

- 重复题(与已掌握题型解题思路完全一致)。

可通过“30秒原则”判断:若读题后30秒内无法明确解题方向,则标记后跳过后续集中研究。

善用技术工具提升效率

- AI题库(如科大讯飞学习机):根据做题数据智能推送弱项题目;

- 知识图谱(如学科网):可视化查看知识点关联,避免遗漏考点;

- 在线答疑平台(如作业帮直播课):针对难题即时获取思路点拨。

个人观点

数学成绩的提升从不是单纯依靠“数量”,而是通过策略性选题实现质量突破,与其每天机械完成50道题,不如精心筛选20道涵盖“易错点+能力边界+新情境”的题目,你不需要做对所有的题,只需要做对该做对的题。

引用说明:布鲁姆教育目标分类法(认知维度理论)、教育部《高中数学课程标准》(2017版)、中国教育学会《中学生数学学习行为调查报告》(2022)