是学习路上绕不开的“关卡”,但许多学生和家长在面对它时,常常陷入“鸡飞狗跳”的境地,如何让数学学习不再成为亲子关系的“火药桶”?以下从实际教学经验出发,分享几个关键方法。

别急着当“纠错机”,先做“观察者”

孩子卡在一道题上时,脱口而出的“这么简单都不会”只会掐灭他们的思考火花,不妨安静观察他们的解题步骤:是用错公式,还是理解偏差?比如计算“24÷3×2”,若孩子先算3×2再除24,可能是对运算顺序不敏感,此时用生活例子引导——“假设你有24块糖,每天吃3块,吃完后朋友又送你2天的量,现在有多少糖?”将抽象符号转化为具体场景,更易打通思维堵点。

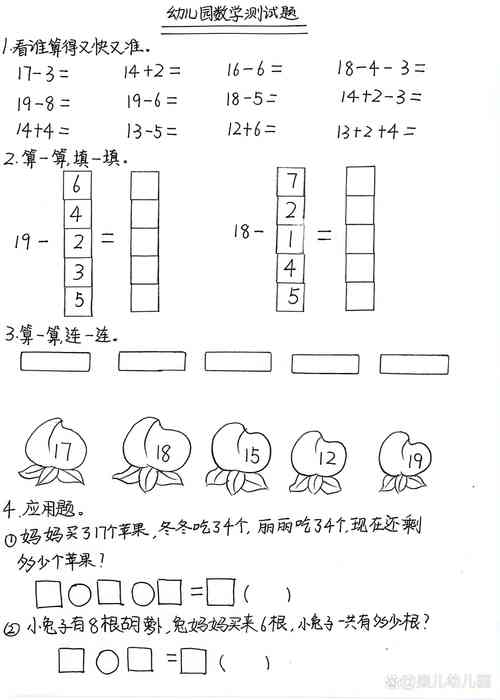

把“大目标”拆成“小台阶” 时,孩子容易因畏难情绪放弃,一道应用题若包含“设未知数、列方程、解方程”多个步骤,可以分步提问:“题目中哪些是已知条件?”“需要求什么?”“如果用X代表未知数,关系式怎么列?”每完成一个台阶就给予肯定:“这一步分析得很清晰!”这种“分解+激励”的方式能增强信心。

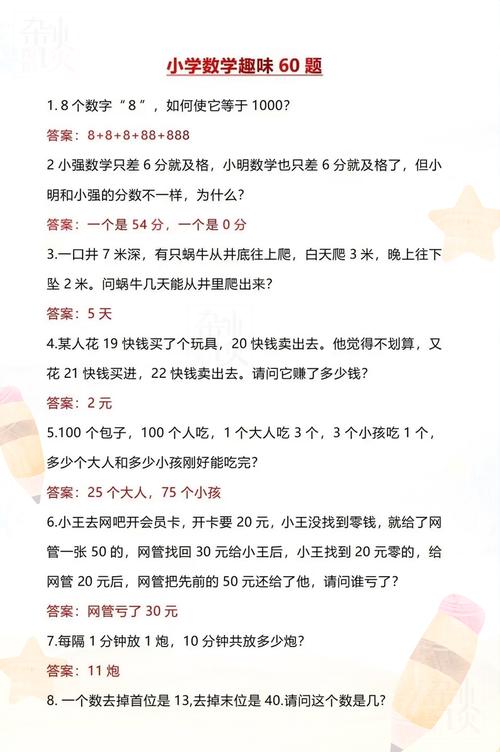

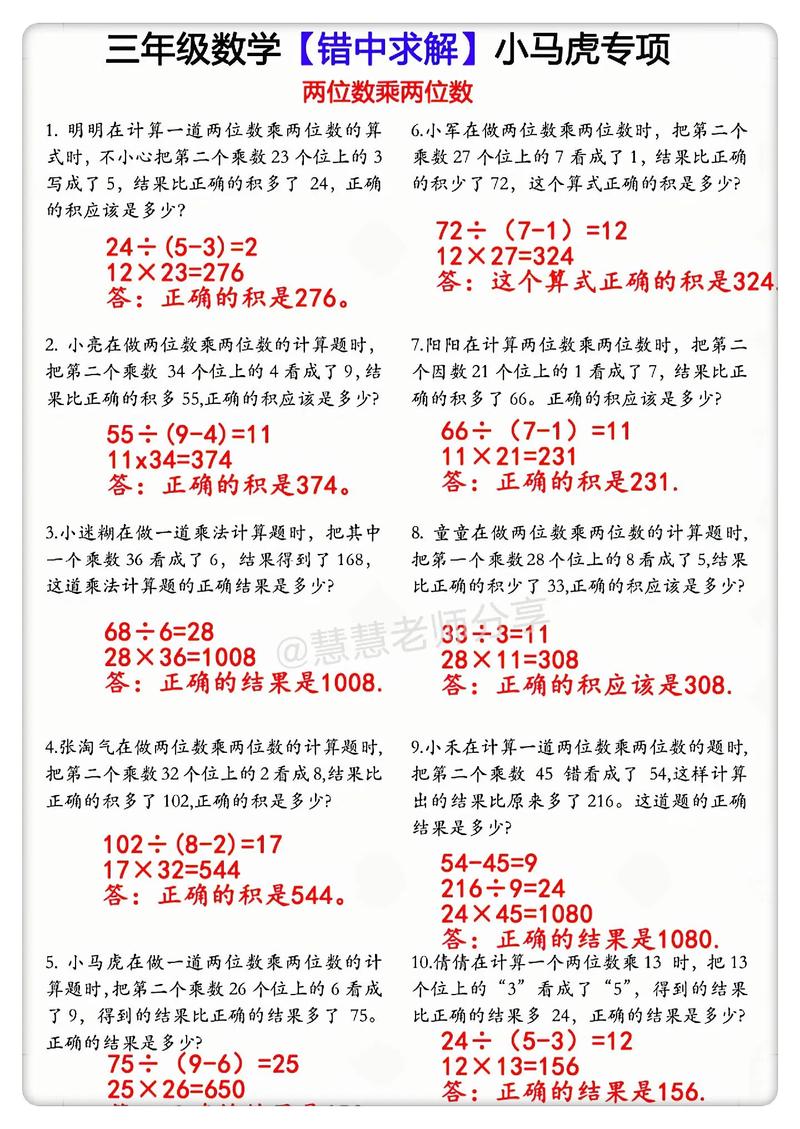

错误是“宝藏地图”,不是“红叉警告”

批改时不直接用红笔圈出错误,而是用荧光笔标出正确步骤:“这个等式转换非常标准!”“单位换算完全正确。”再针对错误部分提问:“检查一下这一步,分母变化时分子是否需要同步调整?”让孩子自己发现漏洞,远比直接告知答案更能培养反思能力,曾有个学生总在分数加减时出错,后来他自己总结出“分母不同先通分,分子相加减后不约分先检查”的口诀,正确率提升了70%。

让数学“黏”在生活中

超市购物时让孩子计算折扣价:“原价58元的薯片打七折,需要付多少?如果满100减20,我们还要买什么凑单最划算?”煮饭时讨论比例:“3杯米加4.5杯水,如果只煮2杯米,水该放多少?”真实场景能让孩子直观感受数学的实用性,有个家长分享,孩子通过计算奶茶店“第二杯半价”和“满30减5”哪个更划算,彻底搞懂了百分数的应用。

工具要用得“巧”

禁止使用计算器?大可不必,重点在区分“何时用”:口算基础题锻炼速度,复杂计算时允许用工具节省时间,但必须口述过程,例如解方程“3(x+2)=24”,孩子用计算器得出x=6后,需完整解释“两边同时除以3,再减2”的步骤,同时推荐思维导图整理公式关系,用便签纸把易错点贴在书桌,形成视觉化提醒。

数学本质上是一种解决问题的语言,与其纠结“做对多少题”,不如关注孩子是否学会“拆解问题-寻找策略-验证结果”的思维模式,当家长放下“必须全对”的焦虑,孩子才能摆脱恐惧,真正享受抽丝剥茧、柳暗花明的成就感,你今天耐心陪伴他跨越的每一道坎,都会变成未来他独立攀登时的垫脚石。