从生活场景入手,打破“数学无用论”

许多学生觉得数学抽象难懂,其实它隐藏在日常生活的细节中。

- 用“超市打折”的例子理解百分比计算

- 通过“公交路线规划”学习坐标系的应用

- 用“家庭水电费账单”练习统计图表分析

尝试主动发现身边的数学问题,你会发现公式和定理突然变得生动起来。

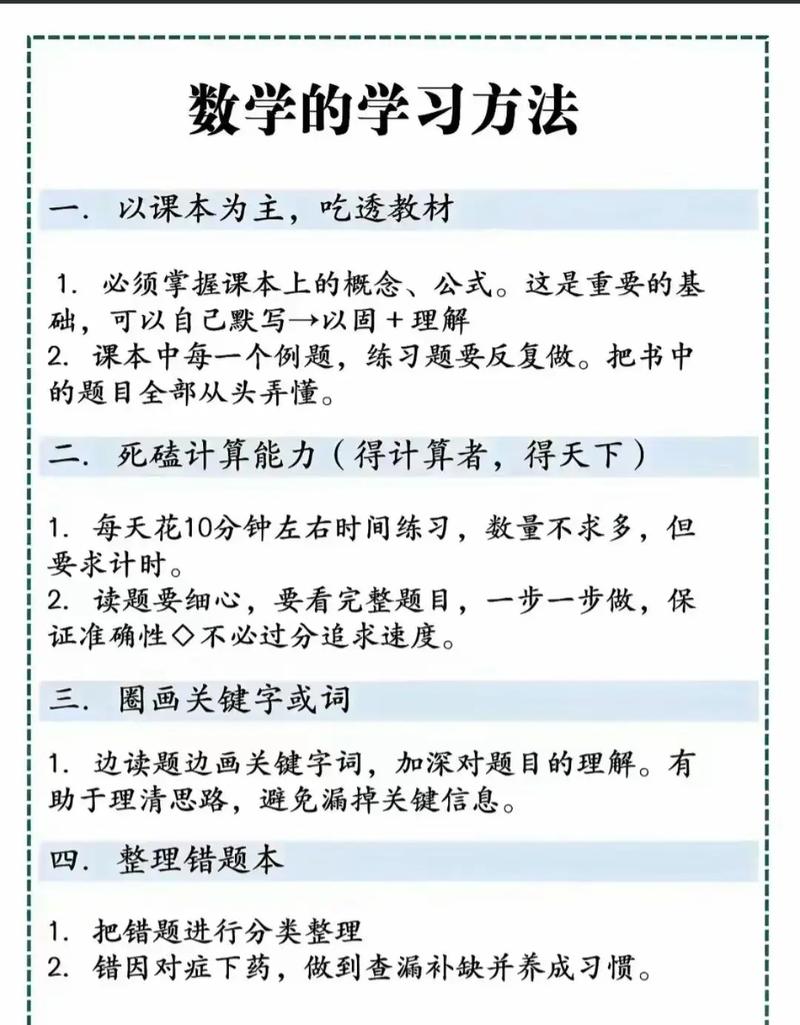

建立“问题拆解”思维,告别死记硬背 时,试试“三步拆解法”:

- 圈出关键词(最大值”“至少需要”),明确题目核心要求

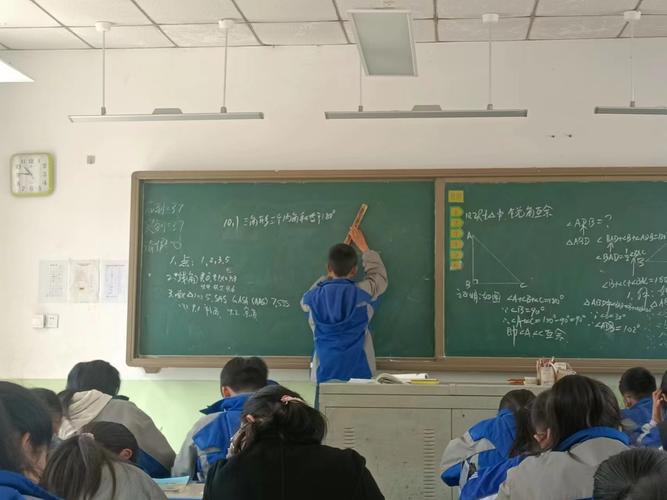

- 画图辅助理解,几何题立即画图形,代数题用线段图梳理关系

- 分步验证答案,每完成一个步骤就问自己:“这部分逻辑成立吗?”

这个方法能有效避免“看似听懂,做题就懵”的情况。

打造专属“错题进化手册”

真正提升成绩的关键在于对待错题的态度:

- 用不同颜色标注错误类型(计算失误/概念混淆/方法错误)

- 记录当时的错误思路,对比正确解法写反思

- 每周随机抽取3道旧错题重做

统计显示,坚持整理错题的学生,期中期末成绩平均提升27%。

善用“碎片化训练”巩固基础

每天花10分钟做针对性练习:

- 晨读前:默写3个重要公式并自编例题

- 午休后:快速计算5道分数/方程式题目

- 睡觉前:回顾当日课堂重点,用手机录音复述核心知识点

这些微习惯能像“知识胶水”一样粘合零散记忆。

把老师当成“学习搭档”

不要害怕暴露自己的薄弱环节:

- 课堂提问时,即使答案不确定也举手尝试

- 准备“问题便利贴”,把当天疑惑写在课本扉页

- 主动建议:“老师,这道题能不能用另一种方法解?”

越敢表达想法的学生,越容易突破学习瓶颈。