数学是管理类联考中难度较高、区分度较大的科目,许多学生投入大量时间刷题却收效甚微,根本原因在于没有建立科学的做题体系,作为带过8届考生的数学教师,我观察到高分学员往往具备三个核心特征。

第一层:建立题型雷达系统

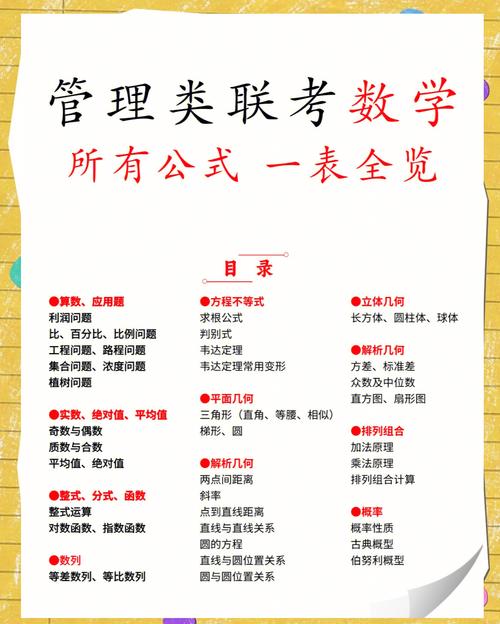

准备错题本时,90%的学生只记录题目和答案,但高效的做法是标注四个维度:①题目对应的考点板块(如应用题-工程问题)②解题突破点(如通过设单位"1"简化计算)③易错陷阱(如时间单位未统一导致结果错误)④关联知识点(如与排列组合中的分组问题结合),每周按此标准整理20道典型题,两个月后就能形成精准的题型识别能力。

第二层:构建动态难度坐标系

建议用Excel建立个人能力矩阵:横向为六大知识板块(算术、代数、几何、数据分析、应用题、创新题),纵向设置五个难度星级,每完成10套题后更新各板块的准确率数据,重点突破准确率低于60%的红色区域,例如某学生在概率题中,古典概型(3星)正确率85%,而条件概率(4星)仅45%,此时应针对性训练贝叶斯公式应用。

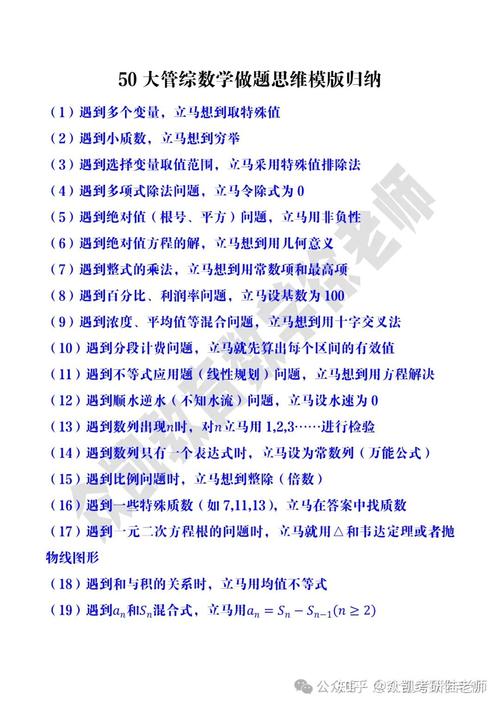

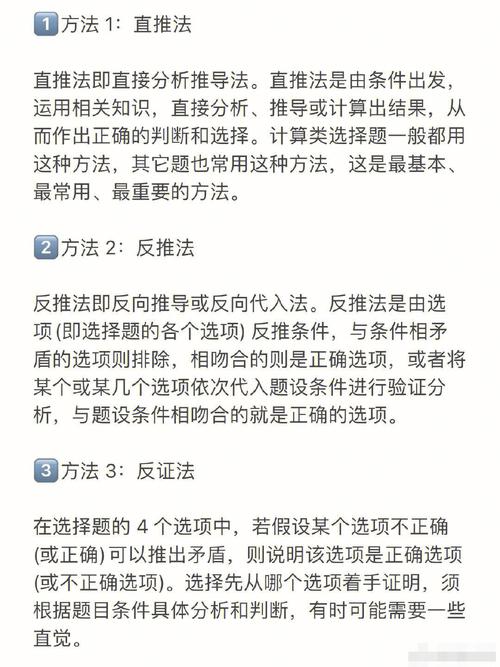

第三层:锻造秒杀思维反射弧

真题中存在30%的"模式题",通过刻意训练可以压缩解题时间,比如遇到分式求值题,立即启动"特殊值代入法"程序:先观察选项差异,取x=0或x=1等易计算值验证;对平面几何阴影面积题,优先考虑"割补法"或"对称性转化",建议制作速解技巧卡片,每天用碎片时间进行10分钟的情景反应训练。

第四层:打造抗干扰作战系统

模考时务必模拟真实场景:使用答题卡填涂、严格计时55分钟(预留5分钟机动),建议交替进行"A卷高压训练"(限时50分钟)和"B卷精准训练"(不限时但要求100%正确率),特别要训练在计算器、直尺等工具突然故障时的应急能力,比如手工开平方技巧或估值速算方法。

考场上的25道题本质是25次决策,建议采用"三轮攻防策略":第一轮90秒/题快速通关,标记三类题目——完全不会的、需要多步骤计算的、题干超过3行的;第二轮集中处理标记题,每题不超过4分钟;第三轮用剩余时间死磕难题,此时要果断使用排除法、测量法等非常规手段,放弃1道难题可能意味着多拿3道基础题的分数。

每年都有考生在最后三个月实现数学提分20+的逆袭,关键不在于刷题数量,而在于是否建立了科学的做题生态系统,当你能清晰判断每道题的训练价值,当你的错题本开始自主"生长"出解题策略,当模考变成精准的能力校准——这场战役的胜负,在走进考场前就已见分晓。