在幼儿园阶段,数学操作不应局限于传统的“数数”或“计算”,而应通过生活化、游戏化的方式,帮助幼儿建立基础的数学思维与逻辑能力,以下是几种符合幼儿认知规律且能有效提升数学能力的实践方法:

将数学融入日常活动

幼儿的数学启蒙应自然渗透于生活场景。

- 用餐时间:请孩子按人数分发碗筷(一一对应)、比较水果大小(量的概念);

- 户外活动:用树叶分类(形状、颜色)、数台阶(序数感知);

- 整理玩具:按颜色、功能归类(集合概念),感知空间方位(“把积木放在柜子上面”)。

游戏化操作提升参与感

通过设计低结构、高开放的游戏,让孩子在动手过程中理解抽象概念:

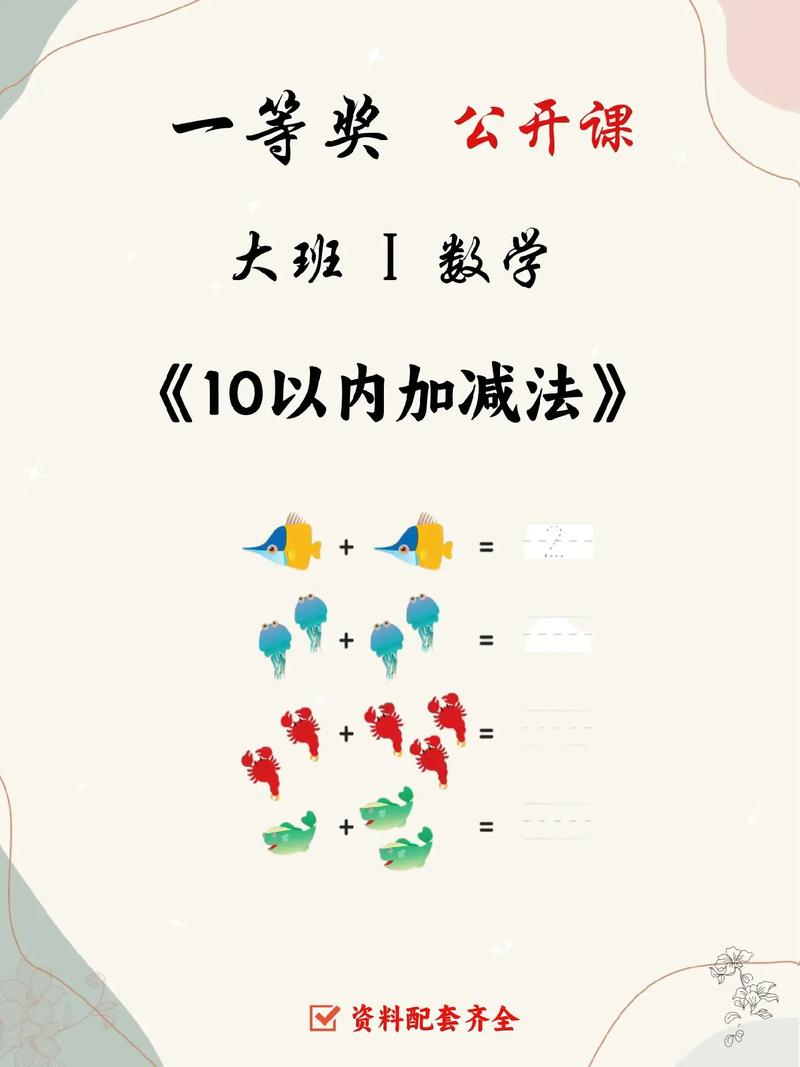

- 角色扮演:开设“超市”,用仿真货币购买商品(认识数字、简单加减);

- 拼搭建构:用积木搭建不同高度的塔(比较长短、轻重),记录层数(数字符号化);

- 感官探索:在沙盘中绘制几何图形(触觉记忆),用串珠感知规律排序(模式识别)。

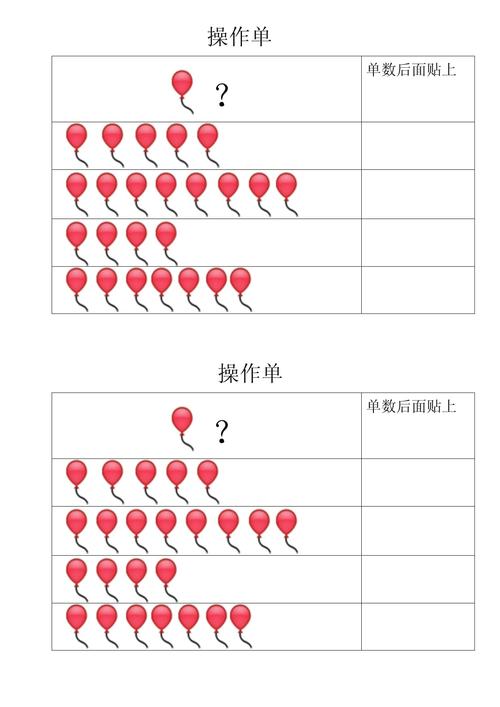

教具使用需遵循“具象→半抽象→抽象”原则

避免过早使用纯符号化教具,优先选择实物或图像化工具:

- 基础阶段:纽扣、石子、冰棍棒等实物,帮助理解数量增减;

- 进阶阶段:十格阵、点数卡,建立数群与数字的关联;

- 延伸阶段:七巧板、逻辑狗卡片,培养空间思维与问题解决能力。

分层教学关注个体差异

同一班级中,幼儿的数学敏感期存在差异,教师可通过观察设计分层任务:

- 基础组:用实物进行5以内点数,匹配相同数量的物品;

- 提高组:用数棒进行10以内分解,解决“分享糖果”等简单应用题;

- 挑战组:引入数独棋盘、简易天平,探索等量代换关系。

家园共育强化数学思维

向家长传递“生活即数学”的理念,

- 亲子共读《首先有一个苹果》等数学绘本;

- 记录家庭每日气温变化,制作柱状图(初步统计概念);

- 共同准备晚餐时,讨论“需要切几刀才能把蛋糕分给全家人”(分数启蒙)。

数学本质是一种理解世界的工具,与其急于让幼儿掌握运算技能,不如保护他们对数学的好奇心——当孩子主动用积木比较高低、在游戏中争论“谁分到的饼干更多”时,那些灵光乍现的瞬间,才是数学思维扎根的开始,教师的价值,在于为这些瞬间提供生长的土壤。