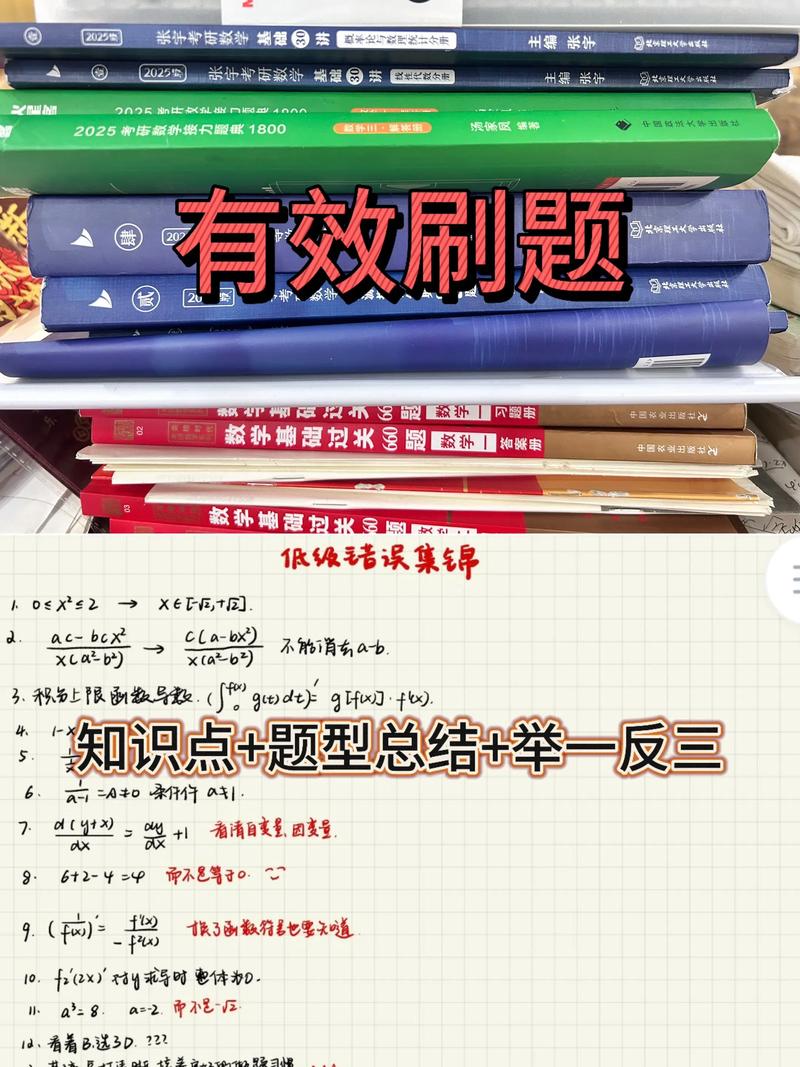

备考考研数学,刷题是绕不开的核心环节,但如何让“刷题”真正转化为分数,而不是自我感动式的无效努力?结合近年高分考生的实战经验,选择科学工具和正确方法,才能实现效率最大化,以下从三个维度拆解智能刷题App的深度使用策略。

◆ 工具筛选标准

市面数学刷题App超50款,但具备“真题切片+智能诊断”双引擎的不足10%,优质工具需满足:①历年真题按考点自动归类,支持“同一考点十年真题对比训练”;②智能分析错题规律,精准定位知识漏洞(例如连续5道二重积分计算错误,自动推送该考点专项训练);③提供高校命题组风格的模拟卷,保持题型敏感度,实测发现,具备“3D解题步骤演示”功能的App能使抽象空间解析几何理解效率提升40%。

◆ 训练节奏控制

每日刷题建议采用“2+1+1”模式:2小时App智能组卷(自动匹配当前复习阶段难度)、1小时错题重做(系统自动标记易错题)、1小时手写真题(防止电子依赖症),每周设置“弱点爆破日”,利用App的“考点掌握度热力图”锁定薄弱环节,集中突破,数据显示,坚持该模式的学生,三个月后解题速度平均提升25秒/题。

◆ 认知陷阱规避

警惕App刷题三大误区:❌盲目追求刷题量(超过3000题正确率未提升需立即调整策略);❌过度依赖即时答案(复杂大题应预留15分钟独立思考再查看解析);❌忽视纸质答题规范(电子刷题需同步使用答题卡练习排版布局),建议设置“防沉迷机制”——每完成30题强制手写总结解题通法。

▲ 个人观点:智能刷题App的本质是认知放大器,而非替代思考的捷径,真正拉开差距的,永远是使用者对“为什么错”的深究程度,建议建立“电子错题本+纸质思维导图”双轨系统,在算法推送的便利性与主动思考的深刻性之间找到平衡点,最后三个月冲刺阶段,可开启App的“极简模式”,关闭所有娱乐功能,让科技纯粹服务于知识内化。