学习科学和数学,本质上是在理解世界的运行规律,初中阶段的知识体系像一张网,每一个知识点都是网的结点,只有把结点连起来,才能形成真正的认知框架,以下是具体建议:

主动搭建知识框架

- 用问题串联知识点

每学完一节新课,立刻问自己三个问题:“这个公式/定理解决了什么问题?”“它和之前的知识有什么联系?”“能用它解释生活中的哪些现象?”例如学完光的折射定律,尝试解释筷子在水中“折断”的现象,并对比光的反射定律差异。 - 手绘思维导图

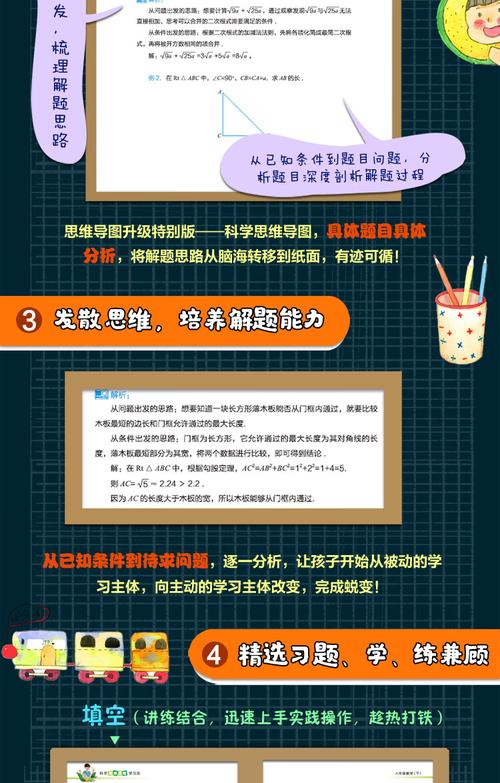

周末用A3纸整理本周知识点,用不同颜色标注核心概念、公式推导、典型例题,例如数学的“全等三角形”模块,左侧写判定定理,右侧画辅助线添加的6种常见情景。

精准突破薄弱环节

准备两本专项习题集:

- 红色标签本:记录反复出错的题目,用便利贴标注错误根源,惯性思维错误:看到‘匀速’就认为受力平衡,忽略电场中的带电体”。

- 蓝色标签本:收集经典母题,每道题至少开发三种解法,比如追击问题,既可以用代数方程解,也能用图像法分析位移-时间曲线交点。

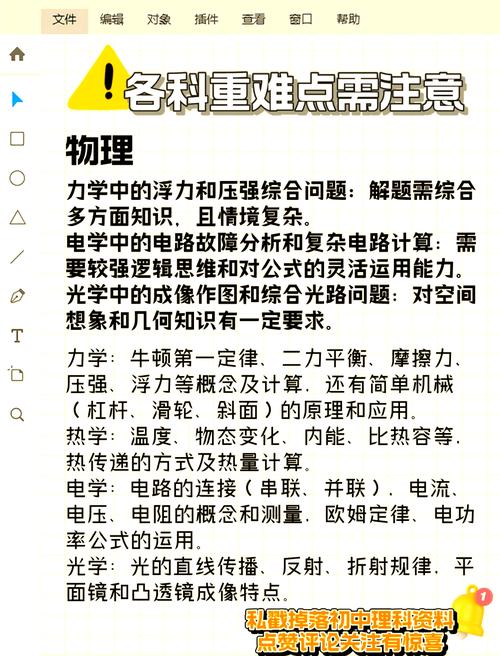

建立学科交叉思维

- 物理化学生物联动

学习细胞结构时,联想化学的分子扩散原理;分析电路图时,思考数学的函数图像如何描述电流变化,建议每月完成1个跨学科项目,例如用统计方法分析校园植物分布与光照强度的关系。 - 实验报告升级法

将教材验证性实验改造成探究性实验,测量物质密度”实验,可自主设计对比方案:分别用天平量筒、弹簧秤溢水法、U型管压强法测量,最后用误差分析检验哪种方法精度更高。

构建深度思考习惯

- 错题重演技术

订正错题时,用手机录制讲解视频,假装自己是网课老师,这个过程会暴露逻辑断层,当发现自己无法流畅解释“为什么摩擦力在此处做正功”时,就是需要重新理解知识点的信号。 - 命题人视角训练

单元复习时,尝试把教材例题改编成新题,例如将数学书上的三角形内角和证明题,改成“用两种不同方法证明五边形内角和”,这种练习能直接提升解题敏锐度。

每天晚自习前花7分钟快速浏览当日笔记,用符号标记掌握程度(✔️代表透彻理解,❓存疑部分),坚持三个月后,会明显感受到抽象概念的具体化,比如看到数学函数表达式时,脑海中能自动生成动态图像,知识体系的建立需要持续累积,但正确的方法能让这个过程缩短30%以上的时间消耗。