随着全球气候变化加剧、资源短缺问题日益突出,环境工程学正从传统学科转型为驱动社会可持续发展的核心力量,这个领域已突破"末端治理"的局限,正在构建覆盖全生命周期的环境治理体系,在长三角某环保科技园,工程师们通过AI算法实时优化污水处理参数,使处理效率提升40%的同时能耗降低25%,这标志着环境工程已进入智能化时代。

技术创新正在重塑行业格局,2023年《全球环境技术发展白皮书》显示,环境工程领域专利申请量同比增长68%,其中膜分离技术、生物电化学系统(BES)、环境大数据建模等方向呈现爆发式增长,清华大学环境学院团队研发的纳米气泡技术,成功将土壤修复周期从3年缩短至6个月,这项突破正在华北地区重金属污染农田推广应用。

政策导向为行业发展注入强心剂,国务院印发的《"十四五"生态环境领域科技创新专项规划》明确,到2025年将培育100家环境技术服务领军企业,碳交易市场的全面启动催生出碳排放核算师、碳资产管理师等新兴职业,某头部环境咨询企业年报显示,其碳业务板块营收同比增长320%,地方政府推出的生态修复专项债、绿色产业基金等金融工具,正在构建环境治理的多元化投入机制。

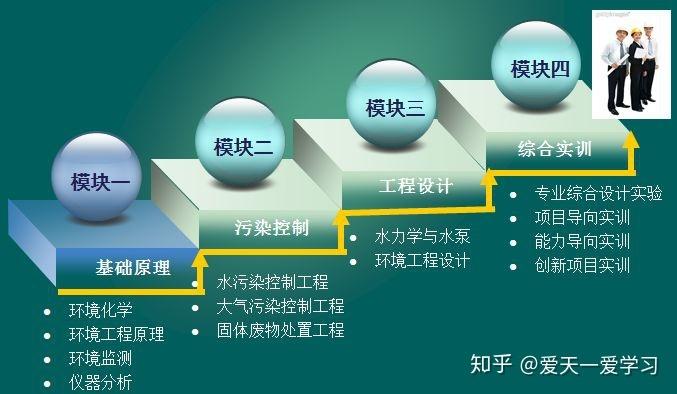

人才培养模式发生结构性转变,同济大学新开设的"智慧环境系统"专业方向,将物联网工程、机器学习与环境科学深度融合,企业反馈数据显示,具备跨学科背景的毕业生起薪比传统专业高出35%,某跨国环保集团的人力资源总监透露,他们更青睐掌握LCA(生命周期评价)工具、熟悉国际环境标准(如ISO14064)的复合型人才。

在长三角某环保创业孵化器,90后团队开发的微型空气质量监测仪已部署在3000个社区,这种将硬件研发与环境大数据分析结合的创新模式,半年内获得两轮融资,类似的案例表明,环境工程师的角色正在从技术执行者转变为解决方案架构师,随着欧盟碳边境调节机制(CBAM)等国际规则的实施,掌握国际环境法规、具有全球化视野的专业人才将成为市场稀缺资源。

环境工程从来都不是纸上谈兵的学科,它需要工程师在污水厂的曝气池边调试设备,在荒漠化土地上设计植被恢复方案,在工业园区的监控中心分析污染源数据,这个领域的魅力在于,每个技术突破都可能转化为蓝天白云的实际改善,每项工程创新都在重塑人与自然的相处方式,选择这个专业意味着站在科技与生态的交叉点上,用工程技术书写可持续发展的未来。