学前班是孩子正式进入学习生涯的第一步,这个阶段的经历将深刻影响他们对世界的认知、对学习的态度以及社交能力的形成,作为学前班老师,我们不仅是知识的传递者,更是孩子成长路上的陪伴者与引导者,如何在这一关键阶段扮演好角色?以下几点需要用心实践。

用情感联结建立安全感

刚离开家庭的孩子,面对陌生环境容易产生焦虑,老师的第一课,是成为他们信任的“临时家长”,蹲下身子与孩子保持平视,用温暖的拥抱代替说教,耐心倾听他们用语言或肢体表达的每一个需求,当孩子因为分离哭闹时,一句“我知道你现在很想妈妈,我陪你等妈妈来接”远比“不许哭”更能建立情感共鸣,安全感是学习的基石,只有让孩子感受到被接纳,他们才会敞开心扉探索新世界。

用游戏唤醒学习兴趣

5-6岁儿童的注意力集中时间仅有10-15分钟,生硬的课堂灌输只会适得其反,将知识融入游戏场景,比如用积木搭建认识几何图形,通过角色扮演理解社会分工,在户外观察植物时引入自然科普,重要的是保持教学方式的流动性——当发现孩子对某个环节失去兴趣时,及时调整节奏,用一首手指谣或一段肢体律动重新激活参与度,孩子兴奋的眼神和主动提问,才是教学效果的最佳反馈。

用观察记录实现个性化引导

每个孩子都是独特的个体:有的擅长表达但缺乏耐心,有的动手能力强却羞于社交,准备一本观察日记,定期记录孩子的行为模式、兴趣点和成长变化,发现某个孩子总在绘画时反复涂黑颜色,可能是情绪压抑的信号;注意到某个孩子拼图速度突飞猛进,则可以提供更复杂的益智玩具,这些细节能帮助老师制定个性化指导方案,也让家长更直观了解孩子在校表现。

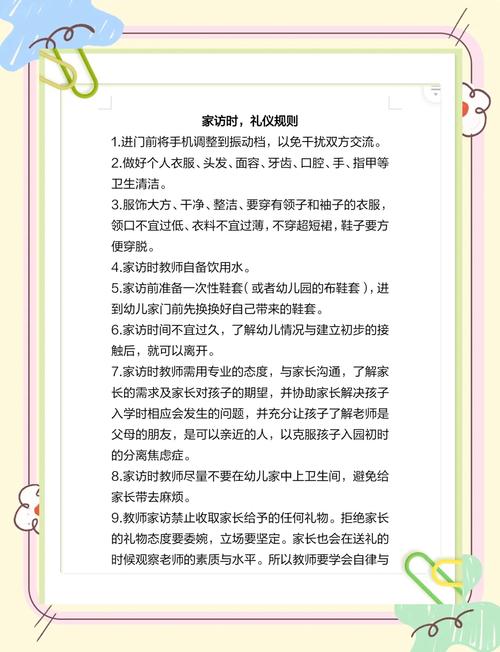

用透明沟通构建教育同盟

家长是教育过程中最重要的合作伙伴,建立每周沟通机制,通过照片、短视频展示孩子在集体活动中的状态,避免只用“今天很乖”这类模糊评价,当孩子出现行为偏差时,用具体事例+专业建议的方式交流:“小明最近午睡时总扯同学衣服,我们可以尝试让他睡前抱安抚玩偶,您在家也同步引导如何?”定期举办亲子工作坊,传授家庭游戏指导方法,让教育理念形成闭环。

用持续学习保持专业活力

教育是门需要终身进修的学问,订阅权威学前教育期刊,参加儿童心理学讲座,向蒙特梭利、瑞吉欧等不同教育体系汲取灵感,更重要的是保持敏锐的感知力——当孩子在雨天盯着窗台水珠发呆时,临时将课堂改为“水的循环”实践课;当孩子们争论恐龙灭绝原因时,顺势开展小组研究项目,教育的智慧往往藏在突发状况里。

这个阶段的老师像园丁,不需要急着修剪枝丫,而要创造阳光雨露滋养种子,当我们放下“教”的执念,真正看见每个孩子的生长节奏,那些看似微小的进步终将汇成参天大树的根基,站在人生起跑线前,让我们陪孩子们笑着出发。