在学前班阶段培养孩子的识字能力,需遵循幼儿认知规律,避免机械式训练,分享几点实践中验证有效的方法:

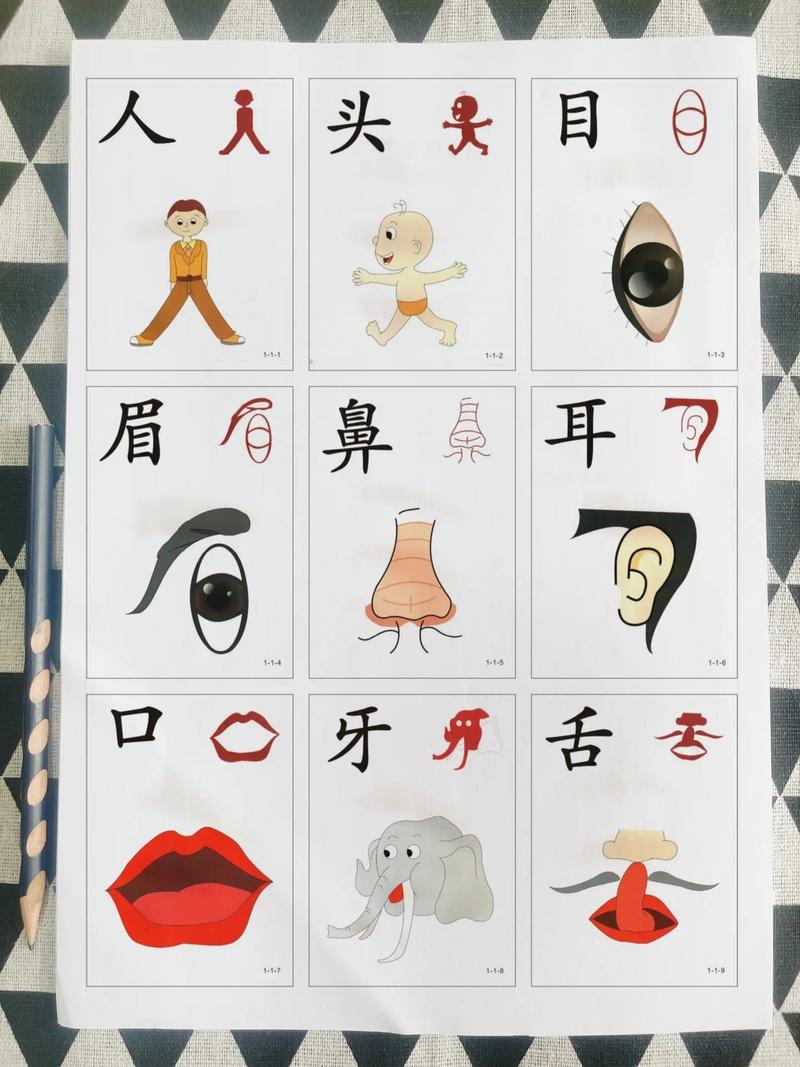

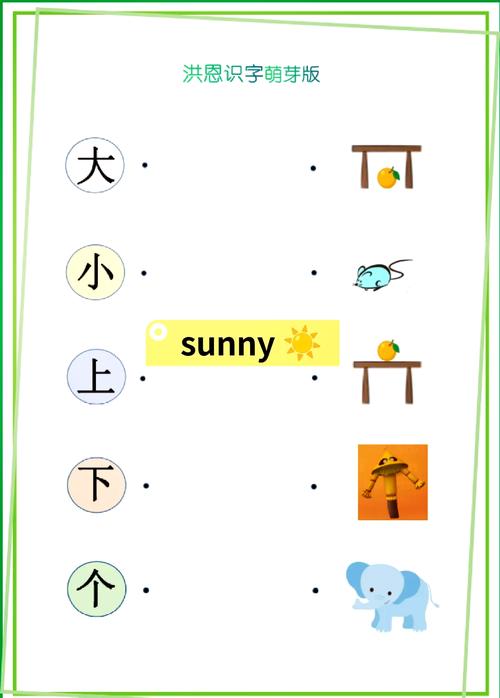

从生活场景建立文字感知

将识字与日常物品、行为结合,例如在教室的水杯架贴上姓名贴,用图文卡片标注“门”“窗”“黑板”,孩子通过实物与文字的反复对应,自然理解符号的指代意义,每周更新主题词汇(如水果、交通工具),配合实物观察或模型触摸,强化记忆。

设计肢体参与型游戏

• 跳字格:地面铺大幅汉字地垫,说出词语后让孩子跳跃拼组

• 触觉沙盘:用手指在沙子上描摹汉字轮廓,感受笔画走向

• 角色扮演:制作超市、医院等场景道具,在模拟对话中认读标识牌

运用多维度重复策略

同一批生字需在2周内通过不同形式重复出现8-10次,比如周一用磁性贴拼字,周三制作汉字印章,周五播放字形动画,注意每次接触时延伸新内容:从单字到词语,从跟读到自主造句。

把握敏感期信号

当孩子主动询问广告牌内容、模仿书写动作或对绘本文字产生兴趣时,及时提供支持,准备可擦写卡片、荧光笔等工具,允许他们在安全范围内自由探索书写。

建立家庭联动机制

每周发送包含3-5个汉字的亲子任务包,

- 找出家里包含“木”字旁的物品

- 用肢体摆出“大”“人”等简单字形拍照

- 录制孩子朗读童谣的语音日记

重要提示:避免使用脱离语境的字卡强行记忆,幼儿注意力集中时间有限,单次识字活动宜控制在8-12分钟,初期重点培养文字敏感度而非识字量,定期用“汉字寻宝”“儿歌填词”等游戏进行非考核性评估。

个人实践中发现,将汉字学习转化为孩子解决问题的工具时效果最佳,例如让孩子自己辨认储物柜名字、解读手工步骤图,这种真实场景中的应用会激发内生学习动力,保持教学活动的呼吸感——既有结构化设计,也预留自主创造空间,才是持续提升识字兴趣的关键。