孩子天生对世界充满好奇,而阅读正是打开认知之门的钥匙,学前阶段是培养阅读习惯的黄金期,但切忌用“认字量”“背诵速度”衡量成效,真正有效的引导应当像春雨润物,在互动中让孩子感受到翻书的快乐。

从兴趣点切入,让书本成为玩具

扔掉“必须读经典”的刻板印象,观察孩子最近痴迷的事物:如果喜欢恐龙,就准备立体恐龙绘本;如果总模仿医生看病,角色扮演类图画书会成为他的新道具,允许孩子把书拿反、跳页翻阅,这个阶段保护探索欲比纠正姿势更重要。

打造沉浸式阅读场景

在教室角落铺上星空地毯,放置帐篷形状的书架;在家里设置“故事山洞”,用抱枕围出专属阅读区,环境设计要让孩子觉得“这里藏着宝藏”,每天主动钻进空间找书看,注意光线柔和,避免电子屏干扰源。

把文字转化成多维体验

读到“雨滴落在荷叶上”,就带孩子摸摸真实的荷叶纹理;看到“小蚂蚁搬食物”,用乐高搭建昆虫王国,动作模仿、实物观察、手工创作都能加深理解,特别是触觉敏感型儿童,更需要通过肢体记忆建立与文字的联系。

提问技巧决定互动质量

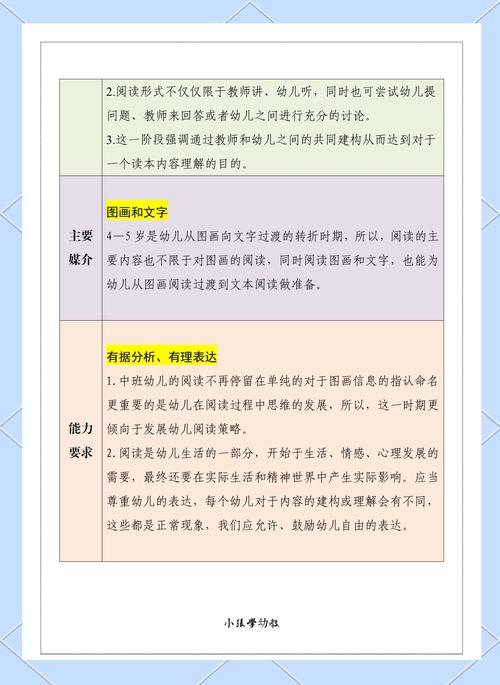

避免“这里有几个苹果”这类封闭式问题,多用开放式引导:“如果是你,会给这只小狗取什么名字?”“猜猜下一页飞船会飞到哪里?”当孩子给出天马行空的答案,请用“这个角度我没想到”代替“不对,应该是...”,重点在于培养联想能力而非标准答案。

建立每日阅读仪式感

设置15分钟“魔法时间”:全家人关闭电子设备,各自挑选读物安静阅读,可以从亲子共读逐渐过渡到自主阅读,初期哪怕孩子只是看图编故事也要给予肯定,每月举办“家庭故事大会”,用玩偶当观众,让孩子复述喜欢的片段。

阅读启蒙的本质是情感连接,当孩子把“妈妈的声音”和《猜猜我有多爱你》的温暖联系在一起,当爸爸夸张的拟声词让他笑得滚作一团,这些鲜活的记忆会比任何识字卡都更持久,别急着要求输出成果,播种时的笑声,终将在未来长成属于自己的精神树屋。