学前班是孩子接触数学的起点,这个阶段的教学目标不是追求计算速度或难度,而是培养数感、逻辑思维和对数学的兴趣,作为一线教师,我通过实践总结出以下方法,既能让孩子主动参与,又能为未来数学学习打下扎实基础。

用实物操作代替抽象讲解

孩子对具象事物的理解远超过符号,建议使用积木、水果、纽扣等日常物品辅助教学。

- 数数时让孩子亲手摆弄5颗糖果,再逐渐增加到10颗

- 比较长短用不同颜色的吸管并列摆放

- 理解加减法时用积木“盖房子”,增加或拆掉几块观察变化

将数学融入游戏场景

设计角色扮演类游戏能让孩子在自然情境中运用数学:

- 模拟超市购物:给物品标价(1-10元),用玩具货币计算总价

- 搭建数字迷宫:在地面贴数字,按指令跳跃(“跳到比6大1的数字”)

- 玩骰子对战:扔两颗骰子比较点数大小,训练数的大小概念

建立生活化数学语言

避免直接使用专业术语,用孩子熟悉的场景描述数学关系:

- “你有3块饼干,妈妈再给你2块,现在要分给妹妹1块”代替“3+2-1=4”

- “找出比小狗的骨头数量多1的小猫”代替“比较两组数量”

- “把红色积木排成和蓝色积木一样长的队伍”代替“等量匹配”

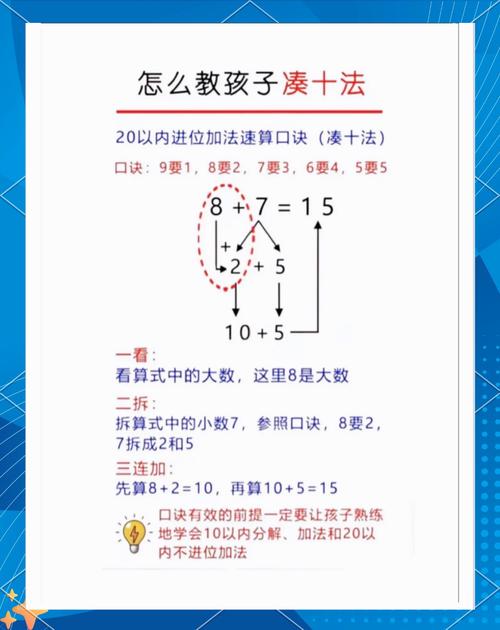

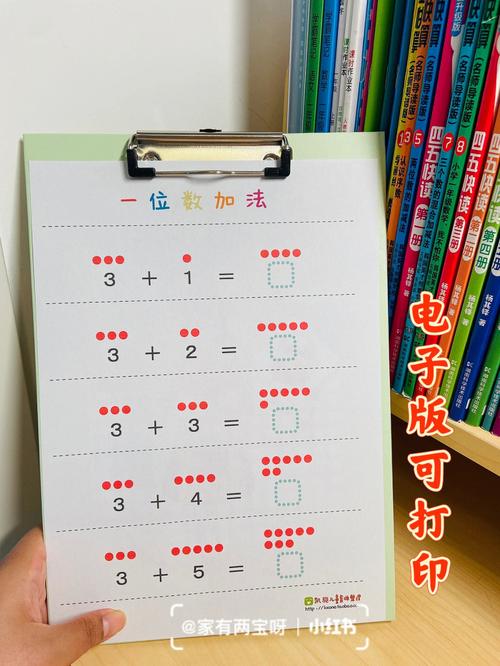

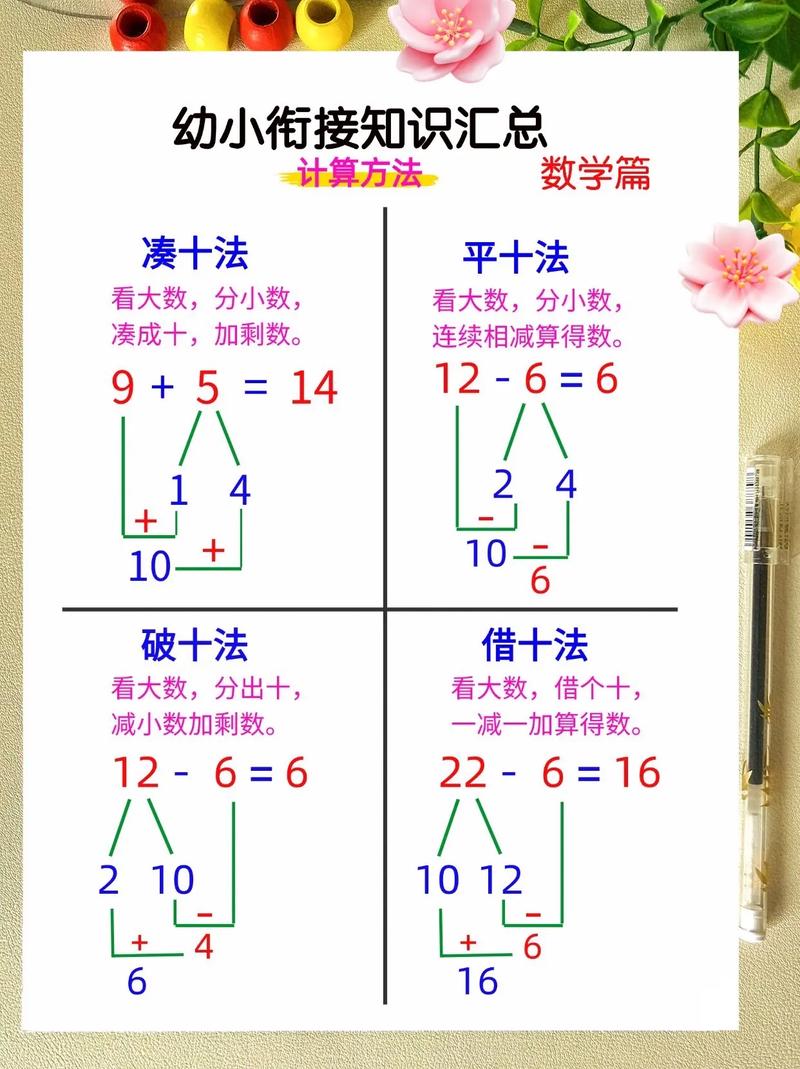

善用视觉化工具

颜色、图形和肢体动作能强化记忆:

- 用彩虹数字卡片(不同颜色代表不同数字)

- 画数字故事:数字5去公园,遇到3只蝴蝶,一共看到多少动物?”

- 配合手指操学习分解组合(如双手展示5可以分成2和3)

分层设置挑战目标

根据孩子个体差异调整难度:

- 基础层:5以内点数、配对相同数量

- 进阶层:10以内按数取物、简单排序

- 拓展层:发现生活中的对称图形、记录天气图表

关键提醒: 每次学习时间控制在15分钟内,当孩子出现烦躁情绪时立即切换活动,错误发生时不说“错了”,改用“再试试看,小兔子需要几根胡萝卜呢?”,每月录制一次操作视频发给家长,既能留存成长记录,也能让家庭教育保持同步。

数学思维的萌芽需要温暖安全的环境,当孩子主动说“老师,我今天发现楼梯有12个台阶”时,就是教学成功的最好证明,保持耐心,允许重复和试错,那些看似笨拙的数数过程,正在构建影响一生的逻辑地基。