人类对教育的探索从未停止,而学前教育的萌芽最早可追溯至原始社会,当部落中的长者通过口述神话、示范狩猎技巧向幼童传递生存经验时,这种无意识的行为已具备教育活动的核心特征——知识与技能的代际传递,在尼罗河流域的考古发现中,古埃及贵族家庭保留着用象形文字记录童谣与道德训诫的泥板,证明至少在公元前2000年,人类社会已形成针对幼童的专门化教育雏形。

18世纪工业革命带来的社会剧变成为现代学前教育的催化剂,纺织机械的轰鸣声中,大量妇女进入工厂,传统家庭养育模式被打破,瑞士教育家裴斯泰洛齐在《葛笃德如何教育她的子女》中首次系统提出"教育适应自然"理论,强调儿童早期应通过感官体验认识世界,英国空想社会主义者欧文在新拉纳克创办世界上首个幼儿学校,用彩色积木与集体游戏取代刻板的读写训练,这种革命性实践直接影响了后世幼儿园的诞生。

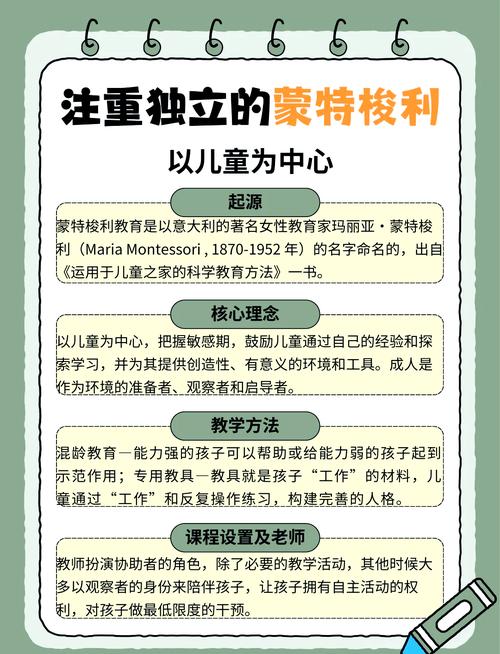

德国教育家福禄贝尔在1837年建立的"儿童活动园"标志着学前教育专业化进程的里程碑,他设计的"恩物"教具包含20种几何积木,通过拼搭组合培养空间思维,这种将抽象概念具象化的理念至今仍在蒙台梭利教具中延续,值得关注的是,同时期中国民间出现的"蒙馆"与"家塾",通过《三字经》《千字文》进行识字启蒙,虽侧重道德教化,但同样反映出对早期教育的重视。

脑科学研究的突破彻底改变了人们对学前教育的认知,21世纪初的神经成像技术证实,儿童3岁时脑突触连接密度已达成人两倍,这段"机会窗口期"的经历将永久影响个体认知结构与情绪模式,经济合作与发展组织(OECD)2017年全球评估显示,接受过系统早期教育的儿童在15岁时数学素养平均高出34%,这种差异在低收入家庭中更为显著,现代学前教育已超越简单的知识传授,转而构建包含社会情感学习(SEL)、执行功能训练、跨文化理解的复合型培养体系。

站在教育演化的长河中观察,学前教育从来不是某个天才的灵光乍现,而是人类文明应对生存挑战的智慧结晶,当芬兰幼儿园教师带领孩子在森林中辨认苔藓纹理,当日本保育园通过分餐活动培养生活礼仪,这些教育现场都在重复印证着古老而永恒的真理:最适合幼童的学习永远发生在真实生活的细节里。