学前教育是儿童成长的关键阶段,这一时期的经历将深刻影响他们的认知、情感与社会能力发展,作为教育者或家长,我们需要以科学的方法和开放的心态,为幼儿创造更优质的学习环境,以下是几点实践性建议。

将学习融入游戏

儿童的天性是通过探索感知世界,与其过早强调知识灌输,不如设计贴近生活的游戏场景,用积木搭建“超市”学习数学概念,在角色扮演中理解社会分工,或在户外观察植物生长周期,研究表明,动手操作能激活大脑多个区域,帮助幼儿建立抽象概念与具象经验的联系,关键不在于游戏形式多么复杂,而是允许他们在试错中形成独立思考的能力。

情感支持先于技能培养

安全感是幼儿主动学习的基石,当孩子尝试新事物时,一句“没关系,我们再试一次”比直接纠正更重要,曾有位四岁男孩因害怕失败拒绝画画,教师没有催促,而是和他一起用手指颜料随意涂抹,三周后,孩子开始自发描绘想象中的星空,这说明,教育者的耐心会转化为儿童内在的勇气,引导孩子识别情绪、表达需求,能帮助他们建立健康的自我认知。

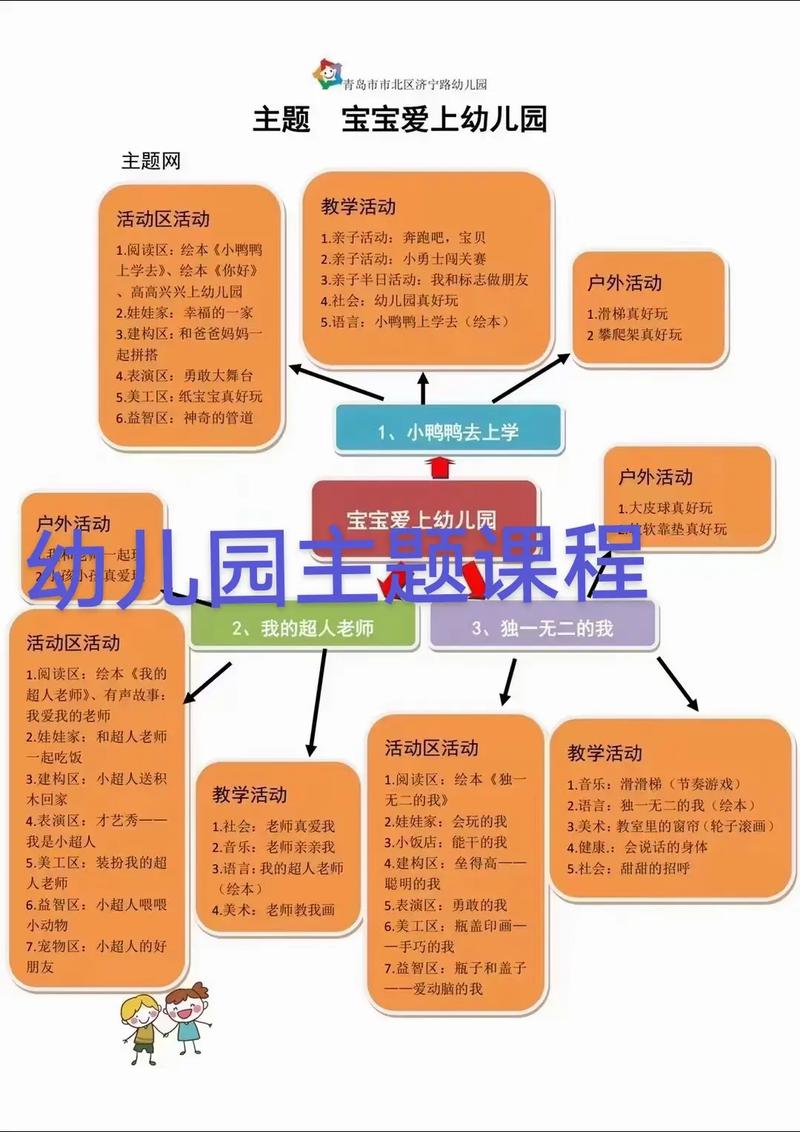

构建“三角支持系统”

优质教育需要家庭、学校、社区形成合力,幼儿园可定期举办“家长工作坊”,演示如何通过日常对话发展语言能力(如睡前故事讨论角色动机);社区资源如图书馆的亲子阅读角、公园的自然观察活动也能延伸学习场景,重要的是让三方共享教育理念——例如不盲目比较孩子的发展速度,而是关注个体进步。

环境是隐形课程

有准备的物理空间能激发自主学习,将教室分为“自然角”“艺术区”“建构区”等模块,允许儿童自由选择;提供橡皮泥、沙盘等开放式材料,鼓励创造性表达,同时减少电子屏幕干扰,增加实物互动:触摸不同纹理的布料、聆听真实乐器的声音,这些感官体验比虚拟动画更有助于神经发育。

尊重成长节奏的多样性

一个擅长拼图的孩子可能害怕集体游戏,喜欢自言自语的孩子也许在构建自己的故事王国,避免用统一标准衡量所有幼儿,而是通过观察记录分析其优势领域,例如对空间感知强的孩子提供更多立体拼插玩具,对语言敏感的孩子创设故事创编机会,差异化支持能让每个儿童感受到“我被看见”。

教育不是修剪枝叶的园艺,而是播撒种子的艺术,当我们放下“必须学会什么”的焦虑,转而关注“如何保护好奇心”,或许会惊喜地发现:那些看似散漫的游戏时光里,正悄然生长着终身学习的力量。