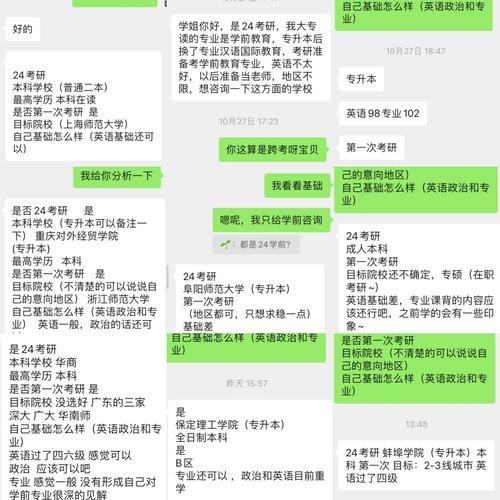

在学前跨小教考研的择校过程中,学生常因信息繁杂而陷入纠结,如何从众多院校中筛选出最适合自己的目标?以下从实际角度出发,提供可落地的思路。

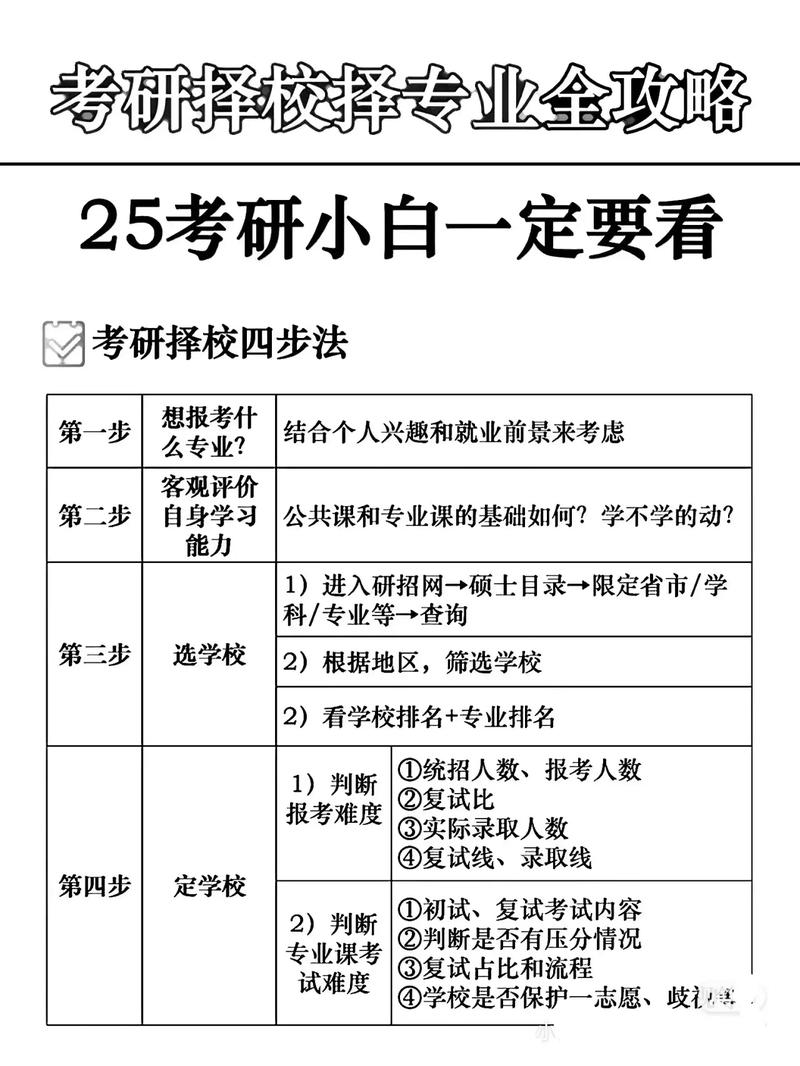

第一步:明确职业规划与院校类型的匹配度

若未来倾向于一线教学,优先选择省属师范类院校(如首师大、浙师大、南师大),这类院校在本地基础教育系统认可度高,实习资源丰富;若计划进入教育研究或管理层,综合类985/211院校(如北师大、华东师大)的学术平台和课题资源更具优势,注意避开“盲目冲名校”的误区,例如某二本学生强行报考部属师范,初试高分却因复试科研经历不足被刷的案例并不少见。

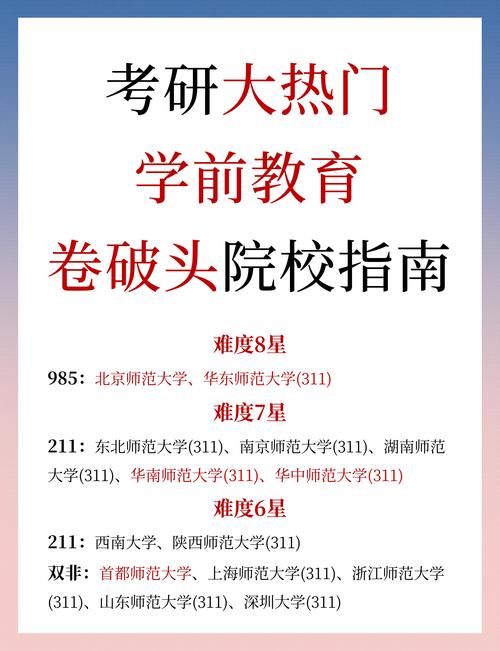

第二步:量化分析院校“上岸难度系数”

不要仅看复试线绝对值,需计算“复录比稳定性”,例如A校去年复试线355分,但前年暴涨至380分,波动过大可能反映判卷尺度不稳定;而B校连续三年保持在345-355分区间,说明招生生态更稳定,建议通过研招网后台下载各校近三年拟录取名单,用Excel统计专业课分数方差,方差越小,风险系数越低。

第三步:评估院校培养方案的适配性

学前跨考生需重点关注目标院校的课程设置是否存在“隐性门槛”,例如某211院校小教专业必修课包含“小学数学思维训练”,对缺乏理科背景的学前考生可能形成课业压力;而另一所双非院校则开设“幼小衔接课程设计”方向,更贴近学前学生原有知识结构,建议直接联系在读研究生获取最新课表,比对自身能力模型。

第四步:地理区位带来的隐性价值

目标院校所在地直接影响实习质量与就业辐射范围,计划在长三角就业的学生,即使选择湖州师院这类双非院校,其与杭州、上海多所实验小学的定向合作也能提供优质实习机会;而东北地区学生若选择本地院校,需注意部分学校实习基地仍集中在传统公立小学,与当前教育机构、民办学校的合作资源有限。

第五步:规避“信息黑洞”院校

警惕三类高风险院校:一是连续两年调剂比例超40%的一志愿,可能存在压分倾向;二是初试书目突然大范围更换的院校(如某省属师范2023年9月临时更换3本参考书);三是复试细则模糊的院校(未明确技能考核要求),建议加入3个以上不同年份的考研群交叉验证信息。

个人观点:真正适合的院校应该是“跳起来能够到”的选项,它既能通过阶段性努力实现,又能为下一阶段发展蓄力,不必被所谓“上岸率”数据绑架,关键看目标院校提供的资源是否与你的职业需求形成“齿轮式咬合”,最后提醒:9月前务必确定2所专业课重合度达70%的备选院校,以防招生简章突发调整。