学前教育作为教育体系的开端,对儿童认知、情感与社会化发展具有奠基作用,面对数字时代的信息冲击,如何在教学中平衡专业理论与儿童需求,是教育者需要思考的核心命题,以下是基于多年实践形成的指导策略与个人观点。

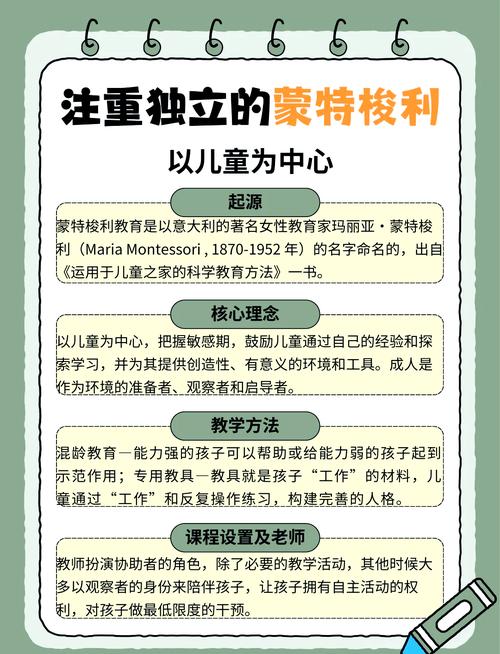

核心原则:以儿童为中心构建教学框架

-

观察先行,数据支撑决策

通过日常记录、成长档案、互动反馈等方式收集儿童行为数据,分析个体差异,同一绘画活动中,有的孩子专注色彩搭配,有的倾向于讲述画面故事,教师需根据观察调整指导策略,而非统一要求“画得像”。 -

游戏化设计的科学边界

将蒙台梭利教具操作、皮亚杰认知发展理论融入区域活动时,需避免“为游戏而游戏”,曾有位教师设计超市角色区时,不仅引导儿童认识货币,更植入“商品保质期对比”“健康食品分类”等探究任务,使游戏成为知识载体。 -

动态评估取代标准化考核

建立包含语言表达、情绪管理、合作能力等20项指标的评估矩阵,每月通过情景模拟、项目作品等多元方式记录进步,某幼儿园用“彩虹进度条”替代分数评价,让儿童直观看到自己在解决问题、帮助同伴等方面的成长。

实施路径:打造三位一体的支持系统

-

教师角色转型

从知识传授者变为“学习催化剂”,在科学探索活动中,教师抛出“为什么树叶在秋天变色”的问题后,提供显微镜、色卡等工具,引导儿童自主提出假设并验证,而非直接讲解叶绿素原理。 -

环境即教育资源

江苏某园所将走廊改造为“光影走廊”,通过玻璃砖、棱镜等材料,让儿童在行走中感知光学现象;深圳某国际园利用天台创设“气象观测站”,每日记录数据并与科学课程联动。 -

家庭协作新模式

开发“家庭教育锦囊”小程序,根据儿童发展数据推送定制活动:对语言发展稍缓的孩子推荐亲子绘本戏剧游戏,对社交焦虑儿童设计家庭情景模拟任务,使家庭教育与园所教学形成闭环。

技术融合的伦理考量

引入教育科技产品时坚守三条底线:① 互动屏幕单次使用不超过8分钟,每日累计低于25分钟;② AI评语系统仅用于辅助分析,教师必须结合实地观察撰写最终评估;③ 所有数字工具需通过脑科学团队审核,确保符合儿童神经发育规律。

站在教育变革的交叉点,学前教育者既要保持对传统的敬畏——尊重儿童天性发展的时间表,又需具备创新者的勇气——将神经教育学、发展心理学的最新成果转化为教学实践,真正优质的教学指导,永远发生在教师蹲下身与儿童平视对话的瞬间,发生在那些看似琐碎却充满生命力的日常互动中。