🌟

许多人对“学前思维训练”存在误解,认为这是超前学习数学或识字,甚至担心会剥夺孩子的童年,真正的学前思维训练并非填鸭式教学,而是通过游戏、互动和生活场景,帮助孩子建立底层思维能力,让他们学会如何观察、分析和解决问题。

🌱 学前阶段的孩子需要怎样的思维训练?

3-6岁是儿童大脑发展的黄金期,神经元连接速度达到峰值,这一阶段的思维训练应聚焦于以下核心能力:

- 逻辑推理:通过排序、分类游戏(如整理玩具、观察自然规律)培养因果关系的理解;

- 空间想象:利用积木、拼图或迷宫游戏,让孩子感知形状、方位和结构;

- 抽象思维:用故事、符号(如表情贴纸)引导孩子表达情绪或预测情节发展;

- 批判性思考:鼓励提问,为什么树叶会掉下来?”“如果下雨了怎么办?”

🚫 避开误区:思维训练 ≠ 提前学习知识

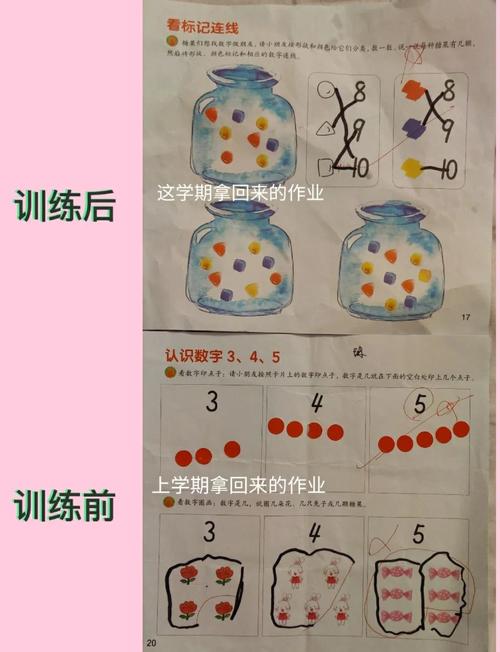

有些家长将“思维训练”等同于背诵古诗、练习算术,甚至要求孩子掌握超出年龄的学科内容,这种“抢跑”可能导致孩子丧失学习兴趣,甚至产生逆反心理,真正的训练应基于儿童认知发展规律——4岁前的孩子难以理解抽象数字,但能通过实物操作(如分水果)感知数量关系。

🎮 如何将思维训练融入日常生活?

- 在游戏中学习:角色扮演、桌游、户外探索都是天然的训练场,玩“商店游戏”时,孩子需要计算“货币”、规划“交易”,同时锻炼语言表达;

- 利用开放式提问:少问“对不对”“是不是”,多问“你觉得为什么会这样?”“还有其他方法吗?”;

- 留白与等待:给孩子足够的独立思考时间,即使他们给出的答案不完美,也要肯定其思考过程。

🔍 家长的角色:引导者而非答案提供者

许多父母习惯直接告诉孩子“正确答案”,但这会抑制他们的主动思考,当孩子问“为什么月亮跟着我走”,可以反问:“你猜它是怎么做到的?我们回家用灯和球做个实验试试?”这种引导方式能激发孩子的好奇心和探索欲,比单纯解释“视觉参照物原理”更有意义。

作为一线教育工作者,我始终认为:学前思维训练的终极目标不是培养“天才儿童”,而是让孩子保持对世界的好奇,敢于尝试、不怕犯错,并在解决问题的过程中获得成就感,这种能力,远比提前掌握多少知识更重要。