◆ 为什么学前教育需要国际化?

全球化浪潮下,儿童接触多元文化的年龄不断提前,一部动画片、一款益智游戏、一次家庭旅行,都可能成为孩子认知世界的窗口,学前教育国际化并非单纯引入外语课程或国外教材,而是通过教育理念、课程设计、师资培养的升级,帮助儿童建立开放思维、跨文化理解力和适应未来社会的能力。

国际化的核心:从“知识传递”到“能力培养”

-

语言敏感期的深度利用

3-6岁是语言习得黄金期,可通过沉浸式双语环境(如主题游戏、多语言绘本)自然激发兴趣,避免机械背诵,新加坡幼儿园将英语与母语融入日常对话,而非孤立教学。 -

文化包容性活动设计

通过节日庆典、艺术创作、饮食体验等,让孩子感知不同文化背后的价值观,芬兰幼儿园的“世界周”活动中,儿童用废旧材料搭建各国地标,同时讨论环境保护的全球议题。 -

STEAM教育的本土化融合

引入科学、技术、工程、艺术、数学的跨学科项目,但需结合本土资源,中国幼儿园可用“二十四节气”主题串联自然观察、数学测量(温度/日照)、传统手工等活动。

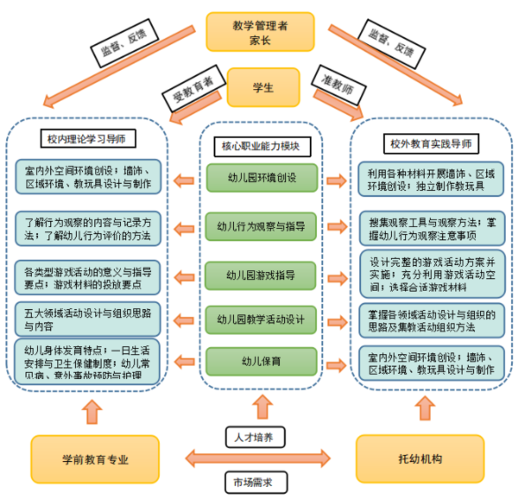

教师角色:从“传授者”到“引导者”

国际化教育要求教师具备两项核心能力:

- 跨文化沟通力:理解不同家庭背景的需求,避免文化偏见;

- 资源整合力:灵活运用数字工具(如国际儿童教育平台)、社区资源(博物馆、国际志愿者)丰富课堂。

案例:日本部分幼儿园采用“协作式备课”,教师与海外教育专家线上研讨,动态调整教案。

家长如何参与国际化进程?

- 家庭场景延伸学习:选择多元文化绘本、纪录片,与孩子讨论“为什么不同国家的人庆祝节日的方式不同”;

- 避免功利化心态:国际化不是为升学加分,而是培养孩子提出问题的勇气(如“为什么这件事在其他国家做法不一样?”)。

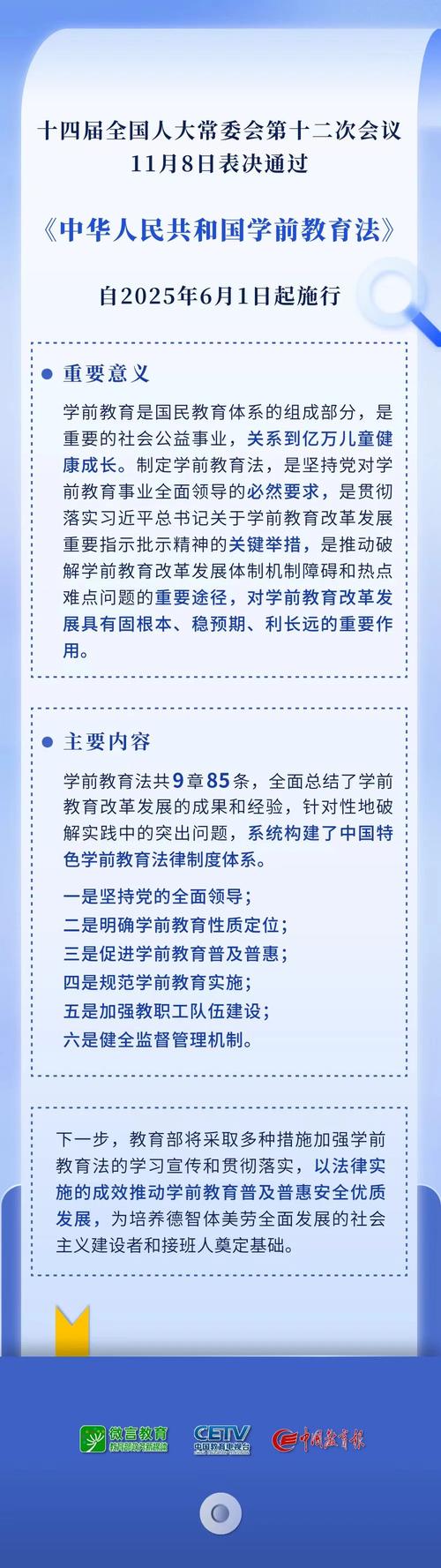

警惕误区:国际化≠西方化

部分幼儿园将“外教数量”“全英文环境”作为宣传重点,却忽略了两大问题:

- 文化认同缺失:儿童需先建立对本土文化的自信,才能更好理解异国文化;

- 评估体系单一:用标准化测试衡量国际化成果,反而压制创造力。

对策:参考OECD(经合组织)提出的“全球素养评估框架”,关注分析、共情、行动三大维度。

写在最后

学前教育国际化的本质,是让儿童在接纳差异中学会合作,在理解世界中找到自己的位置,它不需要豪华硬件或标签式课程,而是依赖教育者每一刻的用心引导——当孩子能用积木搭建“长城”时,也能兴奋地分享“金字塔”的故事,教育的国际视野便已悄然生根。