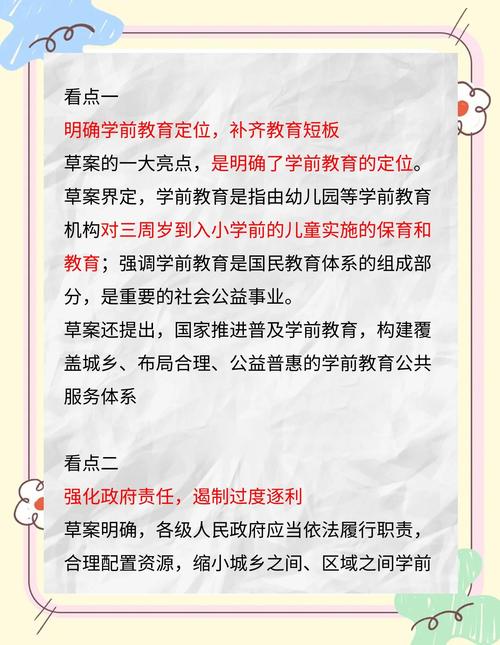

学前教育是人生成长的基石,更是社会发展的隐形引擎,当我们在谈论"新高地"时,本质是在探讨如何构建符合时代需求的教育生态——既要遵循幼儿成长规律,又要为未来人才培养埋下智慧种子。

专业师资是核心动力

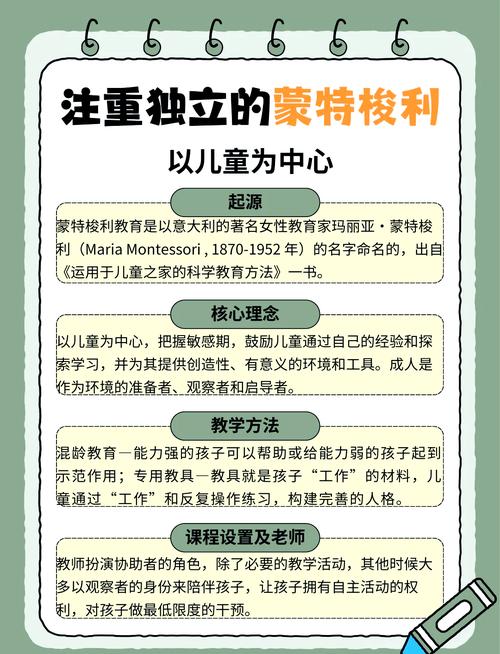

教师团队的专业化程度直接影响教育质量,优秀的幼教工作者不仅需要掌握蒙台梭利、华德福等多元教育法,更要具备敏锐的观察力,在南京某示范幼儿园,教师每周参与脑科学研讨会,将神经发育理论转化为课堂上的互动游戏,这种持续的专业进化,让教育行为始终建立在科学认知之上。

环境创设暗藏教育智慧

深圳光明区的创新型幼儿园给出了新思路:将传统教室改造成"微型社会",模拟超市让孩子在角色扮演中建立数学概念,种植区成为自然科学实验室,情绪角配备生物反馈仪帮助儿童认识自我,空间设计遵循"可重组原则",每天根据教学主题变换布局,刺激幼儿的空间智能发展。

技术融合要把握分寸感

杭州某智慧幼儿园的实践值得借鉴:晨检机器人记录体温数据,AI系统分析儿童活动轨迹生成成长报告,但所有技术设备都隐藏在环境装饰中,关键原则是"科技为教育服务,而不是主导教育",虚拟现实用于拓展认知边界,但手工、泥塑等传统项目仍占每日课程的60%。

家庭教育不是学校教育的延伸

成都家校共育平台显示:过度强调"家园同步"反而造成家长焦虑,新型合作模式主张"差异化互补",学校侧重能力培养,家庭聚焦情感滋养,每月举办的家长工作坊不教具体知识,而是指导家长读懂儿童行为密码,比如如何通过绘画分析心理状态,怎样用音乐调节情绪波动。

评估体系需要范式革新

上海正在试点的"成长云档案"打破传统评价模式,通过200多个维度记录发展轨迹,值得关注的是评估重心从"学到了什么"转向"如何学习",教师重点观察儿童面对困难时的应对策略、合作时的沟通方式,这些隐性能力的记录,为后续教育提供精准导航。

站在教育变革的十字路口,我们更需要沉静的力量,真正的教育高地不在于硬件设施的豪华,而在于能否在每个细节中看见对生命的尊重,当教师眼中有光、环境充满灵性、技术保持克制时,学前教育自然会显现它应有的高度与温度。