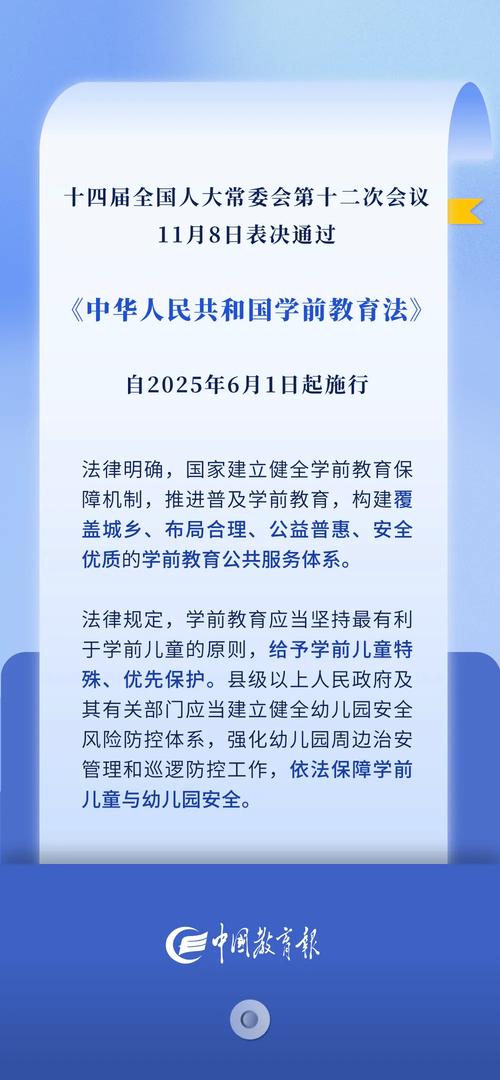

学前教育是儿童成长的关键阶段,直接影响其认知、情感与社会能力的发展,创建优质的学前教育体系,需兼顾科学性、趣味性与个性化,以下是实践中的核心原则与方法。

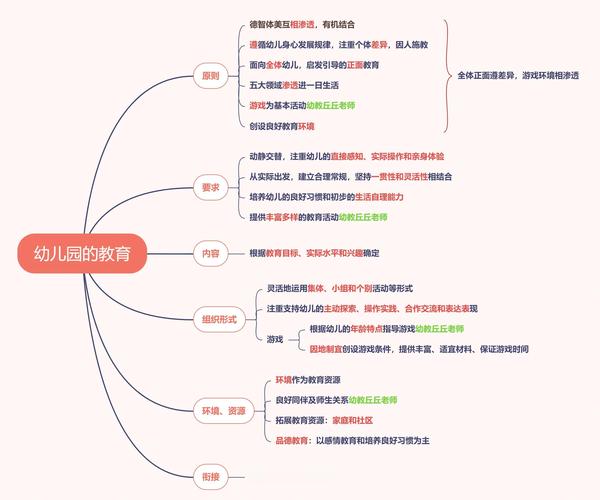

明确教育目标与核心理念

学前教育的核心在于“引导”而非“灌输”,应以儿童为中心,尊重其自然发展规律,将健康、语言、社会交往、艺术感知与科学探索作为基础目标,根据教育部《3-6岁儿童学习与发展指南》,课程设计需避免小学化倾向,注重游戏化学习,通过角色扮演培养社交能力,利用自然观察激发科学兴趣。

构建多元化课程体系

课程需融合本土文化与国际化视野,引入传统节日活动培养文化认同,同时设计双语互动环节提升语言敏感度,课程结构建议采用“主题模块+自由探索”模式:

- 主题模块:围绕季节、职业、环保等主题设计系统性活动;

- 自由探索区:设置科学角、绘本角等,鼓励儿童自主选择;

- 动态评估:通过观察记录、作品分析等方式持续优化内容。

打造专业师资团队

教师是教育质量的核心保障,需定期开展E-A-T(专业性、权威性、可信度)培训:

- 专业性:掌握儿童心理学、急救技能与差异化教学策略;

- 权威性:获取蒙台梭利、瑞吉欧等国际认证资质;

- 可信度:建立家长沟通档案,定期公开教学成果与改进方案。

创设安全友好的物理环境

空间设计需符合儿童人体工学,例如采用圆弧形家具、防滑地板,光照强度控制在300-500勒克斯,学习区域应划分清晰功能区块,同时保留30%灵活空间用于临时活动,户外场地需包含自然元素(沙池、种植区)与运动设施,每日户外活动时间不低于2小时。

建立家园共育生态圈

通过数字化平台(如班级小程序)实时分享儿童成长瞬间,每月举办家长工作坊,传授亲子游戏设计、情绪管理技巧,可引入“家长助教日”,让家长参与课程实践,增强教育理念认同。

个人观点

学前教育的本质是播种对世界的好奇心,与其追求“超前学习”,不如构建一个允许孩子犯错、探索与自我表达的环境,未来教育者需更关注情感联结的质量——一个能蹲下来与孩子对话的老师,远比昂贵的教具更有价值。