长沙大学近年来的发展速度引发广泛关注,这座扎根中部地区的高校如何在高等教育竞争白热化的时代找准自身定位?从学科布局到产教融合,从校园生态到区域辐射力,这所高校正展现出独特的成长逻辑。

学科建设呈现精准发力态势

长沙大学目前拥有16个国家级一流本科专业建设点,覆盖智能装备、文化创意、生物医药等长沙重点产业链,环境工程与新材料学科群突破性获得国家科技进步二等奖,近三年横向科研经费年均增长37%,与山河智能共建的工程机械智能运维实验室已孵化出6项专利技术,这种“地方产业需求+学科交叉创新”的模式使毕业生专业对口率稳定在91%以上。

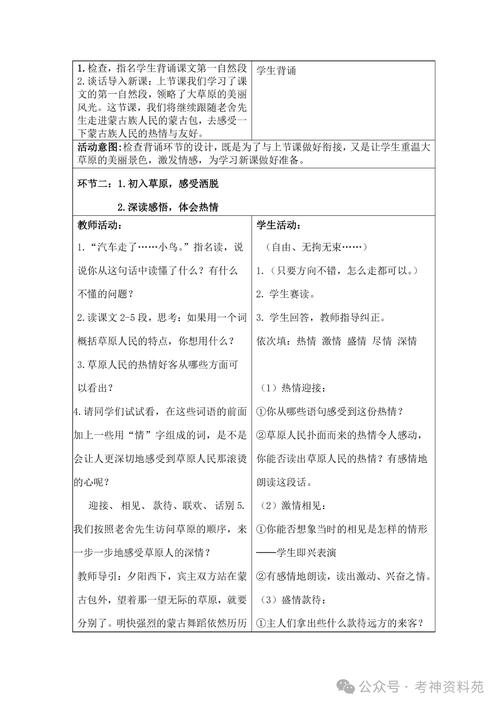

城市赋能形成双向互动格局

作为长沙市属唯一综合性大学,该校深度参与长株潭都市圈建设,湘江实验室人工智能分中心、马栏山数字文创基地等14个产学研平台,将课堂教学延伸到三一重工的生产线、湖南广电的演播厅,2023年校企联合培养项目覆盖63%的工科专业,这种“教室+车间”的培养模式使学生在比亚迪长沙基地等企业顶岗实习期间,已有28%获得留用意向。

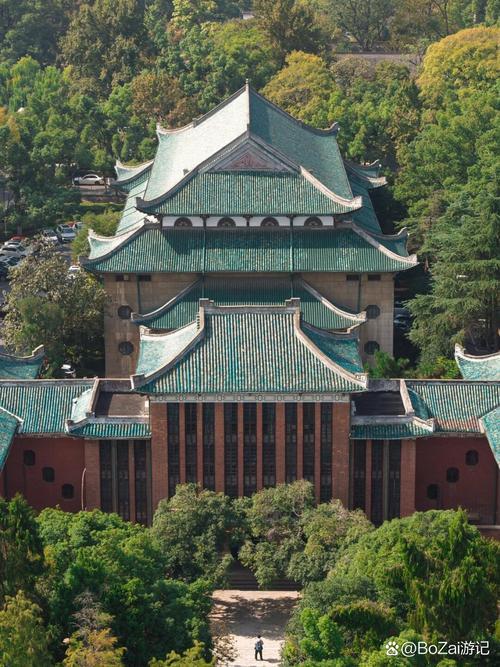

校园生态构建多维成长空间

智慧教室配备率达100%,5G信号覆盖的200亩新校区将于2025年投入使用,更具特色的是“楚枫创业大街”,校内创业团队累计获得风投超2.3亿元,智能垃圾分类系统”项目已在全国78个社区落地,图书馆古籍修复工作室、民乐团等28个传统文化社团,与科技创新形成文化张力。

未来发展聚焦三大突破方向

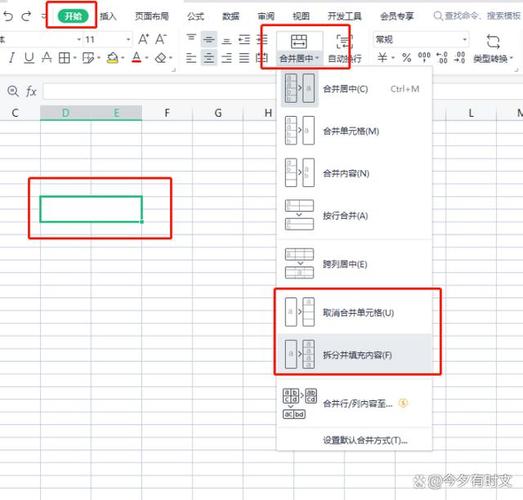

从校方披露的规划看,2025年前将实现三个跨越:硕士点突破20个并启动博士点培育,与岳麓山大学科技城形成创新联合体,国际学生比例提升至15%,特别值得注意的是其“数字+”战略——所有专业开设大数据分析模块,投资1.2亿元建设元宇宙教学实验室,这或许将重塑应用型人才培养范式。

站在岳麓山向东眺望,这所高校正在书写不同于传统名校的成长叙事,当产业变革的浪潮拍打中部大地,长沙大学展现出的不仅是发展速度,更是在地化创新的独特路径,对于即将填报志愿的学子而言,这里或许能提供比一线城市高校更直接的产业触角和发展纵深。