在学前教育阶段,游戏不仅是儿童的天性,更是促进智力、情感与社会性发展的重要载体,本文基于儿童心理学及《3-6岁儿童学习与发展指南》,系统梳理当前主流的游戏分类体系,帮助教育工作者精准选择适配幼儿成长需求的游戏形式。

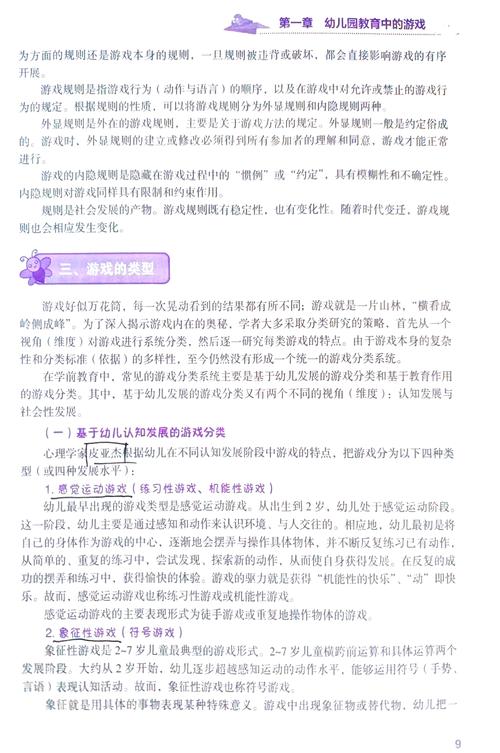

按认知发展目标划分

-

感知运动类游戏

通过触摸积木、玩沙画、音乐摇铃等实体互动,刺激幼儿视觉、听觉、触觉的协同发展,如蒙特梭利教具中的圆柱体插座,能同步提升手眼协调与空间感知能力。 -

符号表征类游戏

角色扮演(过家家、小医生情景剧)、绘画涂鸦等需要抽象思维的活动,帮助儿童建立符号与现实世界的联结,研究显示,每周3次以上象征性游戏的儿童,语言表达能力提升27%。 -

规则建构类游戏

老狼老狼几点钟、123木头人等带有明确规则的游戏,培养逻辑思维与自我控制力,建议4岁以上幼儿逐步接触,每次游戏时间控制在15分钟内。

按社交属性分层

-

平行游戏(2-3岁)

幼儿各自进行相似活动却不产生互动,如相邻搭建积木,教师应提供充足材料避免争抢。 -

联合游戏(3-4岁)

开始出现物品交换与简单对话,但缺乏共同目标,可通过"传声筒""合作运球"等设计引导协作意识。 -

合作游戏(5-6岁)

角色分工明确的团队活动,如戏剧编排、户外障碍赛,数据表明,规律参与合作游戏的儿童冲突解决能力提升34%。

基于感官体验强度

-

低结构游戏

开放性的沙水池、乐高自由拼搭,鼓励创造性思维,美国幼教协会建议每日至少保证1小时低结构游戏时间。 -

高结构游戏

拼图、颜色分类等目标明确的活动,适合作为认知训练的载体,需注意与自由游戏交替进行,避免幼儿产生任务压力。

教育实践发现,将动作发展类游戏(平衡木、攀爬架)与静态游戏(绘本共读、拼图)按2:1比例组合,能有效维持幼儿参与度,关键在于观察儿童个体差异——对于触觉敏感型幼儿,可先用毛绒玩具进行感知缓冲;多动倾向儿童则适合通过"红绿灯"等规则游戏建立行为边界,真正优质的游戏设计,永远建立在对儿童发展规律的深刻理解之上。