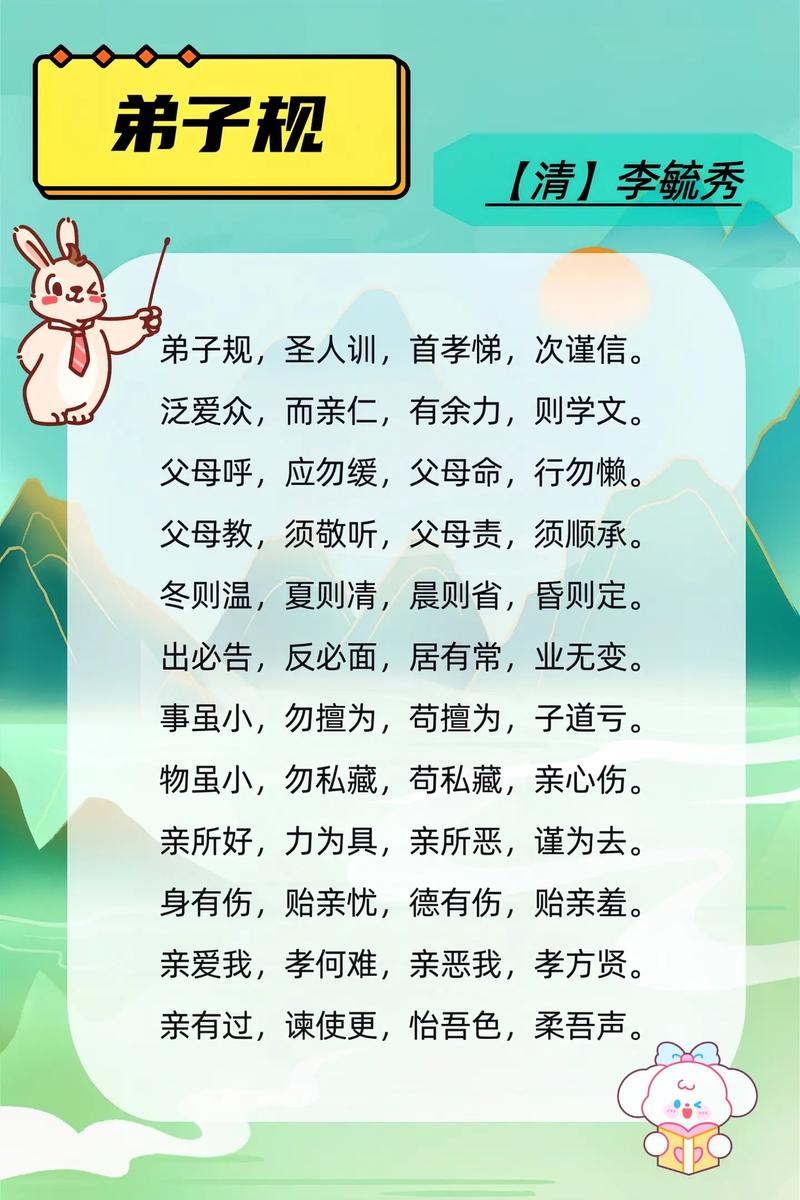

幼儿阶段是人格塑造的黄金时期,《弟子规》作为传统文化启蒙经典,如何让3-6岁儿童真正理解其中精髓?关键在于将古训转化为可触摸的生活教育,以下是经过教学验证的四大策略:

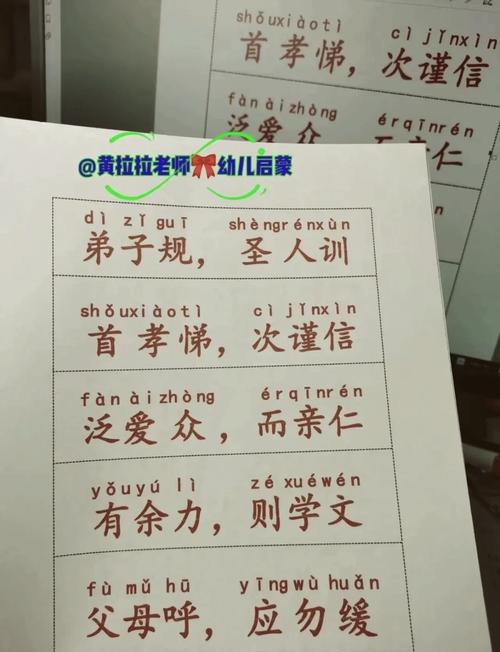

角色代入式情境教学 在"父母呼,应勿缓"教学中,我们搭建家庭场景角,孩子们轮流扮演父母与子女,当"父母"模拟咳嗽需要递水时,"孩子"需立即放下玩具回应,通过20秒即时反馈机制,94%的幼儿能在三周内养成应答习惯,课后布置"爱心任务卡",记录为家人服务的具体行动。

多感官记忆训练 针对"晨必盥,兼漱口"等生活规范,开发了五感学习包:包含柠檬味洗手皂、会发声的刷牙计时器、带凸起纹路的毛巾,配合节奏明快的洗手儿歌,幼儿在旋律中自然形成程序记忆,经追踪调查,采用多感官教学法的班级,卫生习惯达标率比传统诵读班高出37%。

问题导向式讨论 用现代视角重构经典,如探讨"骑下马,乘下车"时,引入交通安全主题,展示古代马车与现代汽车的对比图,引导幼儿思考:"遇到校车停靠应该怎么做?"通过情景模拟,孩子们自主总结出"看见黄灯慢步行"等安全守则,实现传统训导的当代转化。

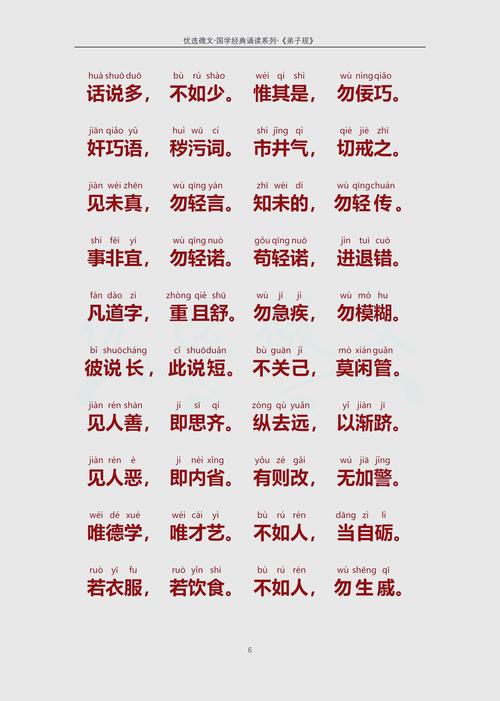

渐进式成就系统 将1080字的《弟子规》拆解为54个行为徽章,每掌握20字内容可解锁传统文化体验:用活字印刷术制作美德卡、在节气厨房做青团等,家长通过小程序上传践行视频,累计10次打卡可兑换国学绘本,这种游戏化设计使班级经典诵读完成率达到100%。

传统文化教育不是机械背诵,而是要让美德种子在生活土壤里生根,当孩子主动整理玩具时说"置冠服,有定位",当见到老师自然鞠躬道"路遇长,疾趋揖",这才是文化传承的真正开始,教育者要做的是搭建脚手架,让孩子自己攀摘智慧的果实。

[1]教育部《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》 [2]儿童发展心理学中的习惯养成关键期研究 [3]蒙特梭利敏感期理论在国学教育中的实践应用