学前阶段是儿童生长发育的关键时期,身体各系统快速发育,大脑神经元连接数量达到高峰,这一时期的营养摄入不仅影响身高、体重等外在指标,更直接关系到认知能力发展、免疫系统构建以及终身饮食习惯的形成,从营养学视角分析,需要重点关注能量供给比例、微量营养素密度及喂养行为模式三大核心维度。

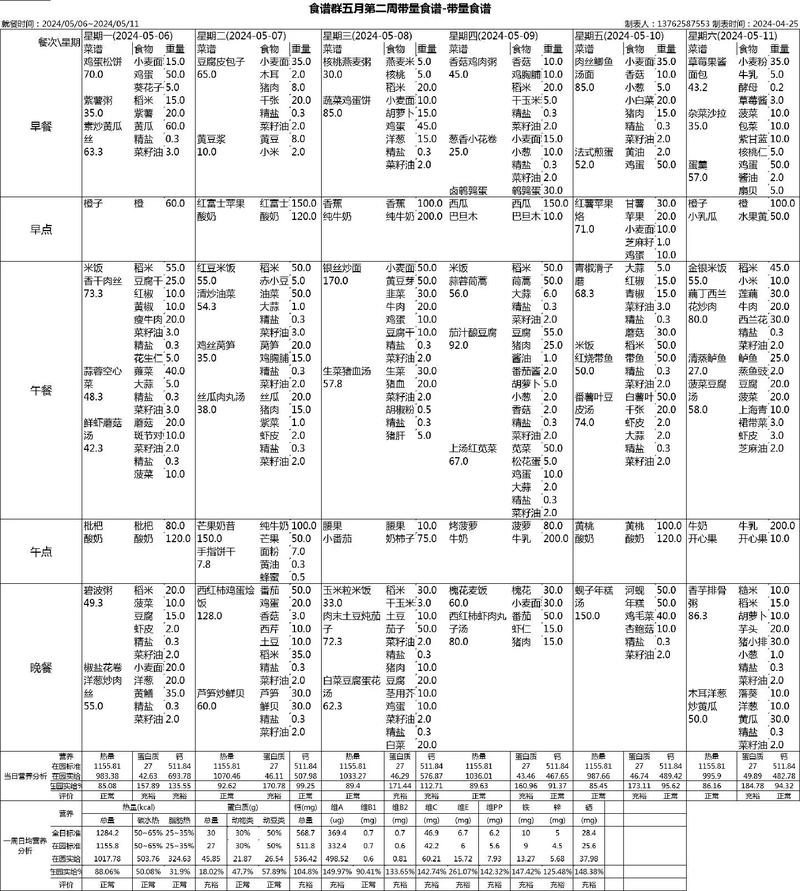

能量分配需遵循动态调整原则,3-6岁儿童每日所需热量在1200-1600千卡区间波动,其中蛋白质供能比应达到12-15%,优质蛋白占比不低于50%,值得注意的是,部分家长存在过度强调高蛋白摄入的误区,实际上过量蛋白质会加重肾脏代谢负担,脂肪摄入需保证必需脂肪酸供给,DHA每日摄入量建议维持在100mg以上,可通过每周3次深海鱼类摄入实现。

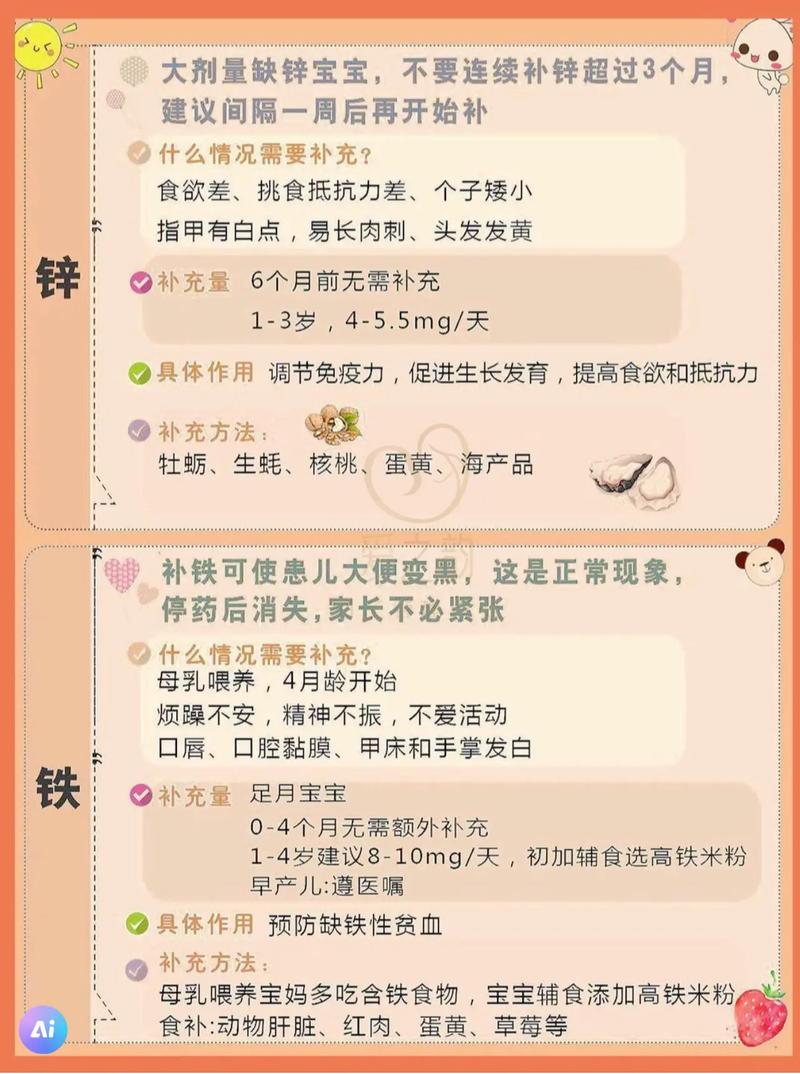

微量营养素缺乏存在隐蔽性特征,2019年中国儿童营养调查显示,学前儿童维生素A、D及钙元素缺乏率分别达到32.6%、47.8%和29.4%,建议采用彩虹饮食法,每日摄入5种以上颜色的天然食物,特别要注重深绿色蔬菜与橙黄色水果的搭配,针对普遍存在的维生素D不足,除膳食补充外,每日早间9-10点进行15分钟日光浴是经济有效的补充方式。

喂养行为塑造比单纯营养配比更重要,追踪研究发现,强迫喂食会导致儿童饱腹感信号紊乱,增加未来肥胖风险,建议采用"123法则":1份主食搭配2份蔬菜和3口肉类,允许儿童在20-30分钟内自主决定进食量,餐桌教育应注重食物来源认知,例如通过种植芽苗菜等实践活动,建立儿童与食物的情感联结。

在信息化时代,家长常陷入营养补充剂选择困境,个人观察发现,市售儿童营养品存在剂量超标风险,某品牌维生素软糖的单粒含量已达每日需求量的180%,始终坚持"膳食优先"原则,仅在临床检测确认缺乏时,在专业指导下进行针对性补充,教育工作者有责任引导家长建立科学营养观,将健康饮食行为培养融入日常教学活动,这才是促进儿童全面发展的根本之道。