对学前班孩子来说,认表不仅是时间概念的启蒙,更是逻辑思维和数学能力的培养起点,作为一线教师,我在课堂中总结出几个关键步骤,既能让孩子轻松掌握,又能激发兴趣。

第一步:从具象到抽象,建立基础认知

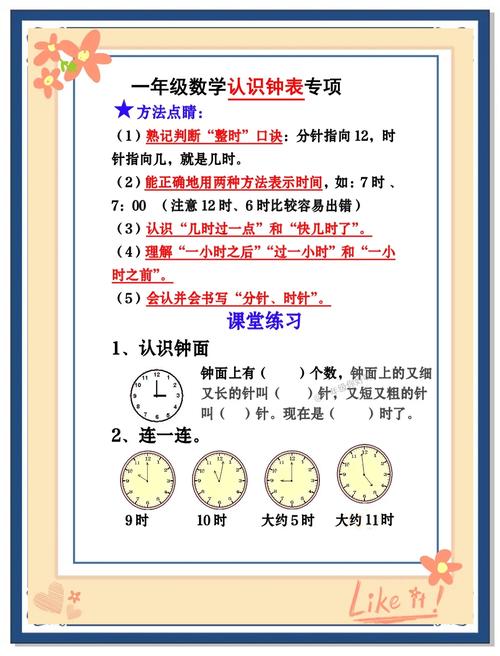

● 认识钟表结构:用实物钟表或大号教具,带孩子触摸指针、观察刻度,用“长腿哥哥(分针)”和“短腿弟弟(时针)”等拟人化语言讲解。

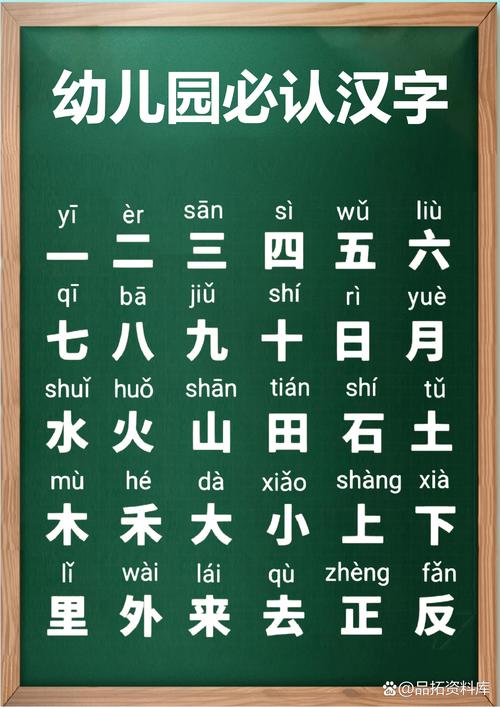

● 数字关联法:先强化1-12的数字识别,用彩色贴纸标注整点位置,比如红色贴纸贴在12,蓝色贴在3,配合口诀:“红点点到12,蓝点点到3,就是三点钟啦!”

第二步:游戏化教学,强化记忆

● 角色扮演游戏:让孩子用身体当钟表——双手举高扮“12点”,右手平举扮“3点”,同时说出对应时间,动态学习减少枯燥感。

● 手工DIY时钟:用纸盘、纽扣指针制作可调节时钟,家长报时,孩子动手调整,完成后奖励贴纸,数据表明,动手操作比单纯观看记忆效率提升40%。

第三步:生活场景渗透

● 建立时间仪式感:每天固定节点(如午饭、午睡)带孩子观察真实钟表变化,记录在“我的时间日记”里,用图画表示“长针到这里就要收玩具”。

● 反向提问训练:“动画片6点开始,现在短针走到几了?”通过期待感驱动主动思考。

第四阶段:破解难点,分层突破

遇到孩子混淆时针分针时,可用双色手环辅助——左手戴红色(代表时针),右手戴蓝色(代表分针),进阶教学时,先教整点,再引入“半钟”(如长针到6),最后用“小格秘密”讲解分钟概念,避免信息过载。

家校配合关键点

每周给家长发放“时间发现任务卡”,“拍下小区里不同的钟表”“记录周三晚饭时间”,班级设置“时间小管家”值日生,轮流播报活动时间,巩固学习成果。

教育不是灌输而是点燃,当孩子举着酸奶盒做的“手表”认真告诉你“现在是我的游戏时间”,那一刻,抽象的时间已经化作他们世界里真实流淌的河流。