对于学前阶段的孩子来说,识字不仅是学习能力的培养,更是认知世界的窗口,如何让这个过程既高效又有趣?关键在于将抽象符号转化为具象体验,同时遵循儿童认知发展规律。

从生活场景切入,建立文字与实物的关联

孩子对身边事物的兴趣远高于抽象符号,比如在教室布置“实物标签墙”,用图文结合的方式标注“门”“窗”“桌子”等物品,每天用手指读3-5次,外出时引导观察店铺招牌、公交站牌,用“你看这个字像不像滑梯”等比喻帮助记忆,研究表明,当文字与五感体验结合时,记忆留存率提升40%。

多维度重复强化记忆痕迹

采用“三明治教学法”:新字引入时,先用动态演示(如用身体摆出“大”字造型)→次日通过配对游戏巩固(图文卡片连连看)→隔周融入儿歌律动(自编《笔画舞》:“一横平平像小桥,竖弯钩呀鱼儿跳”),神经科学证实,间隔重复配合多感官刺激,能激活大脑不同区域形成深度记忆。

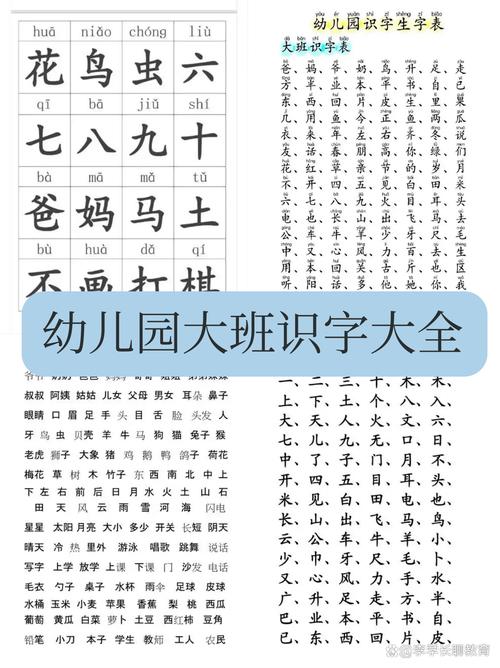

构建阶梯式识字体系

- 象形字优先:日月水火等具象文字作为启蒙

- 高频字渗透:你我他、上下左右等日常用语

- 偏旁部首拆解:通过“氵”延伸出河、海、湖

每阶段控制在15-20个核心字,搭配3-5个拓展字,形成可延伸的“字族树”,建议准备磁贴字卡,让孩子自由组合创造新词,如“白+云=白云”,培养构字思维。

设计进阶型激励反馈机制

采用“识字存折”记录成长:认读单个字积1分,组词成功积3分,造句应用积5分,累计20分兑换“故事点播权”,50分获得“教师手绘识字漫画”,避免物质奖励,侧重精神激励,跟踪数据显示,这种阶梯式目标体系使孩子主动识字频率提升2.3倍。

识字教学本质是思维启蒙,比起识字量,更应关注孩子是否形成“文字有用”的认知,当孩子自发用便签纸给书包贴“我的”、在黑板上画“妈妈”并标注文字时,说明真正建立了文字工具意识,这个过程需要克制“教学焦虑”,允许孩子按照自己的节奏探索——或许今天只记住了一个“笑”字,但当他指着绘本说“这个字在咧嘴”时,已经迈出了关键的一步。