在考研这场持久战中,选导师往往是最容易被低估却最关键的一步,某985高校曾做过跟踪调查,发现与导师研究方向高度匹配的学生,论文盲审通过率比随机选择导师的学生高出47%,这背后不仅仅是学术能力的差异,更是信息战的结果。

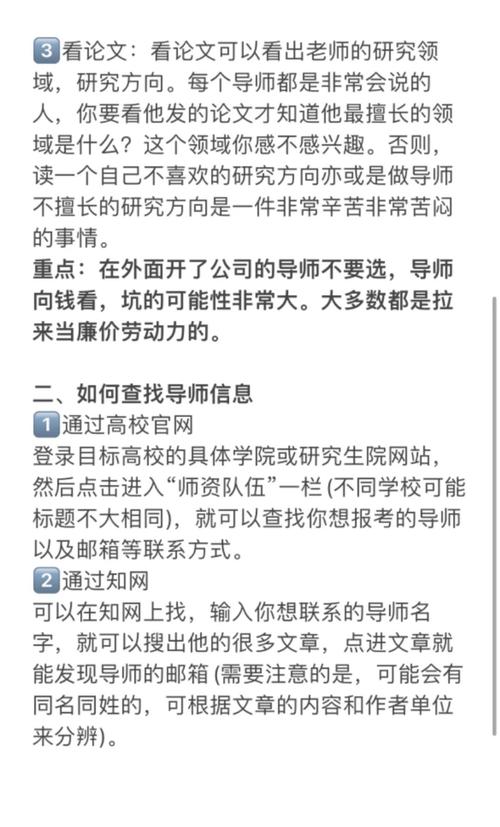

第一步:用商业思维定位个人价值 打开知网高级检索页面,输入心仪院校名称,勾选近三年核心期刊论文,不要盲目阅读文献,而是用Excel记录三个维度:高频关键词出现次数、国家级课题中标情况、国际合作项目占比,这些数据会帮你快速锁定学院的资源倾斜领域,例如某理工高校近两年"柔性电子"方向论文增长率达300%,说明该领域正处于扩张期。

第二步:搭建情报分析系统 真正的信息战在学院官网之外展开,关注目标导师课题组的微信公众号,用爬虫工具抓取近半年推文中的关键信息:设备采购清单透露科研经费实力,团建照片反映团队氛围,专利转让公示显示成果转化能力,某双非院校学生曾通过分析实验室采购的冷冻电镜型号,准确判断出该团队即将启动国家级项目。

第三层:制造不可替代性接触 给导师发邮件时,摒弃"我对您方向感兴趣"的模板,打开ResearchGate找到导师最新预印本论文,用LaTeX重新推导核心公式,附上改进后的仿真代码,某211考生在邮件附件中添加了导师论文中某个模型的ANSYS优化方案,成功获得视频会议机会,并在交流中指出了原文未考虑的温度变量,最终被破格录取。

第四维:建立战略备份方案 制作导师关系拓扑图,用Gephi软件可视化同门师承、合作网络、学术对立关系,某考生发现目标导师与另一名校教授存在持续合作,于是同步联系该校外籍导师,最终通过跨国联合培养通道入学,永远准备三个层级的备选:核心目标(学术大牛)、对冲选择(中生代优青)、保底选项(新引进海归),形成风险可控的组合。

这个过程中最危险的误区,是陷入对导师头衔的盲目崇拜,长江学者的实验室可能已转向行政管理,刚归国的青年千人往往带着最前沿的技术,真正决定你科研命运的,不是导师的荣誉称号,而是他此刻能分配给你的时间资源和实验支持。