幼儿教育是关乎生命早期发展的关键领域,它不仅是知识的传递,更是对儿童身心成长规律的深度探索,想要在这个领域深耕,需要将理论与实践结合,同时保持对教育本质的敬畏,以下是几点核心建议:

理解儿童发展规律是根基

0-6岁儿童的大脑发育速度远超其他阶段,他们的认知、情感、社交能力呈现跳跃式发展,学习皮亚杰的认知发展阶段理论、埃里克森的心理社会发展理论等经典框架,能帮助建立系统性认知,但书本知识必须落地——比如通过观察幼儿在游戏中的冲突解决方式,才能真正理解“最近发展区”理论的实际应用。

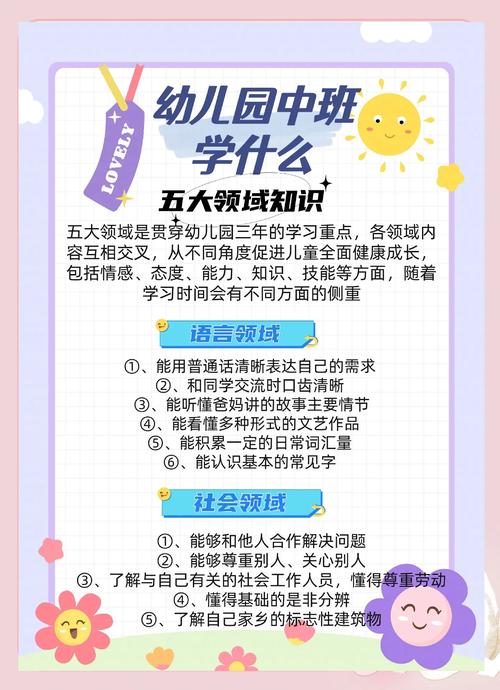

教育方法需要科学性与创造性并存

掌握蒙台梭利、瑞吉欧等主流教育模式的核心逻辑,但切忌生搬硬套,曾有实习教师严格按教案执行活动,却发现孩子对突发的一场春雨更感兴趣,真正的教育智慧体现在:能迅速将科学知识转化为“雨中探秘”的生成课程,既保护探索欲,又渗透自然科学启蒙。

观察记录能力决定专业深度

建议随身携带观察笔记本,用“白描法”客观记录儿童行为。“11:03,小宇用积木搭桥时反复调整底座宽度,共失败4次后成功,过程中未求助成人。”这类细节能帮助发现儿童的问题解决策略,进阶阶段可学习使用学习故事(Learning Story)评估法,将观察转化为教育支持方案。

跨学科知识构建竞争力

优秀的幼儿教师需要搭建T型知识结构:纵向深耕教育学、心理学,横向拓展艺术表达、基础医学、营养学等,比如理解儿童绘画中的蝌蚪人现象,既要掌握美术发展阶段理论,也要知道小肌肉群发育对握笔姿势的影响,参加戏剧工作坊或儿童文学创作培训,往往能意外提升课程设计能力。

情绪管理是职业生命线

面对哭闹、冲突等场景,仅靠“耐心”远远不够,需要建立科学的自我调节机制:在办公室设置“冷静角”,用478呼吸法平复情绪;每周进行3次正念冥想,培养情绪剥离能力,教师稳定的情绪状态本身就是重要的环境课程。

技术工具使用要有边界感

合理利用AI评测系统分析儿童发展数据,但不可替代亲身观察,某园曾过度依赖智能手环监测午睡质量,却忽略了幼儿入睡前需要轻拍背部的真实需求,教育科技应该是增强而非削弱人文关怀的工具。

这个领域最动人的地方在于:当我们蹲下来与孩子平视时,不仅能看见他们眼中的星光,更能照见自己作为教育者的初心,持续学习不是为了成为完美的教师,而是为了在每一个教育瞬间,都能给出最适合当下生命的回应。