蒙氏幼儿教育作为全球公认的科学育儿体系,其核心理念是尊重儿童自然成长规律,想要让更多人理解并接纳这种教育方式,必须用真实场景与科学依据打破传统认知壁垒,在信息传播过程中,我们应当避免使用晦涩的理论术语,转而用生活化的语言构建对话通道。

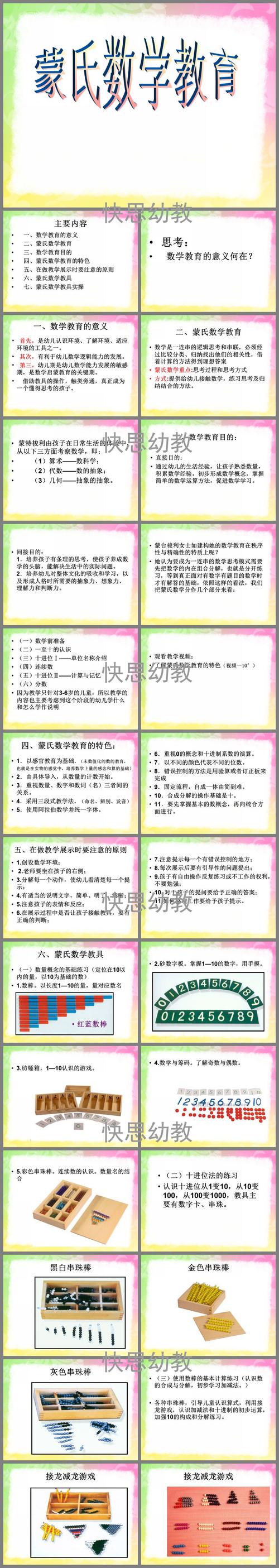

拍摄一段蒙氏教室的日常片段:三岁孩子专注地擦拭木制托盘,四岁半的幼儿用金色珠子完成千位加法运算,五岁儿童在自然角记录豆苗生长数据,这些画面不需要任何解说词,孩子稳定的情绪状态与持续的工作周期,本身就是对“秩序感培养”和“自主学习力”最有力的诠释,将这类视频素材剪辑成15秒的沉浸式短视频,配合平台算法进行精准推送,往往比万字长文更具穿透力。

创建家长可视化的成长档案尤为重要,某试点园所使用时间轴工具记录儿童从入园到毕业的操作教具进阶轨迹:粉色塔的搭建从随意堆叠到精准测量,金属嵌板绘画从线条颤抖到流畅闭合,当家长亲眼见证孩子手部肌肉控制力的数据化呈现,那些质疑“蒙氏教育过于自由”的声音自然消解,这种用客观事实代替主观评价的沟通方式,正在改变教育效果的呈现范式。

与社区共建体验空间是突破圈层的关键策略,在上海某社区图书馆设立的蒙氏生活角,摆放着按真实比例缩小的厨房工具和清洁设备,当路过群众看见四岁孩童熟练地削黄瓜皮、五岁幼儿用玻璃壶为同伴倒水时,这种打破“幼儿无能论”的视觉冲击,胜过千场理论讲座,教育工作者需要创造更多让教育成果“被看见”的契机。

神经科学的最新研究为蒙氏理论提供了生物学佐证,功能性磁共振成像显示,持续进行蒙氏教具操作的儿童,其前额叶皮层活跃度比同龄人高出23%,这直接关联着执行功能与自我调节能力的发展,将这些尖端科研成果转化为通俗的动画图解,能让年轻父母在决策时拥有更坚实的科学依据。

真正的教育传播不应停留在理念宣导层面,而要在现实土壤中培育出可触摸的范本,当我们不再试图说服别人,而是专注打造具有说服力的教育现场时,蒙氏教育自会释放它跨越时代的生命力,或许十年后的某个清晨,当曾经质疑过的家长看见自己的孩子从容规划学习任务、主动照顾环境时,才会真正理解蒙特梭利博士那句“Help me do it by myself”的深远意义。