幼儿教育是儿童成长过程中至关重要的阶段,科学的措施不仅能激发孩子的潜能,还能为未来的学习与人格发展奠定基础,以下从实践角度出发,结合当前教育领域的共识,梳理几项核心措施。

以儿童为中心的教育理念

幼儿教育需尊重个体差异,避免“一刀切”模式,教师应通过观察与互动,识别每个孩子的兴趣点和学习节奏,例如在绘画或音乐活动中,允许孩子自由选择主题和工具,而非强制完成固定任务,研究发现,自主选择权的赋予能显著提升幼儿的专注力与创造力。

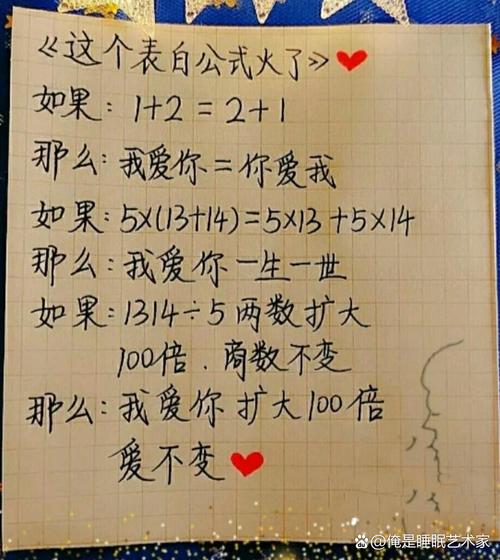

游戏化教学的深度融入

游戏是幼儿认知世界的主要方式,课程设计需将知识嵌入情境化游戏中,例如通过角色扮演学习社交规则,利用积木搭建理解空间结构,重点在于平衡“玩”与“学”的边界——教师需提前设定明确的教育目标,同时在过程中灵活调整引导策略,避免过度干预破坏孩子的沉浸体验。

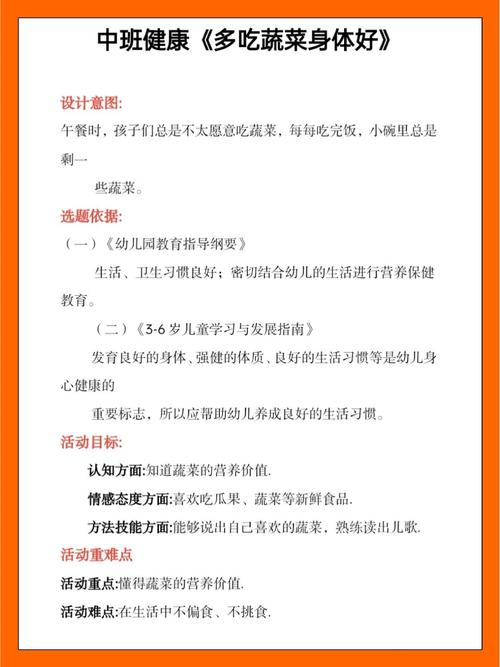

生活场景中的能力培养

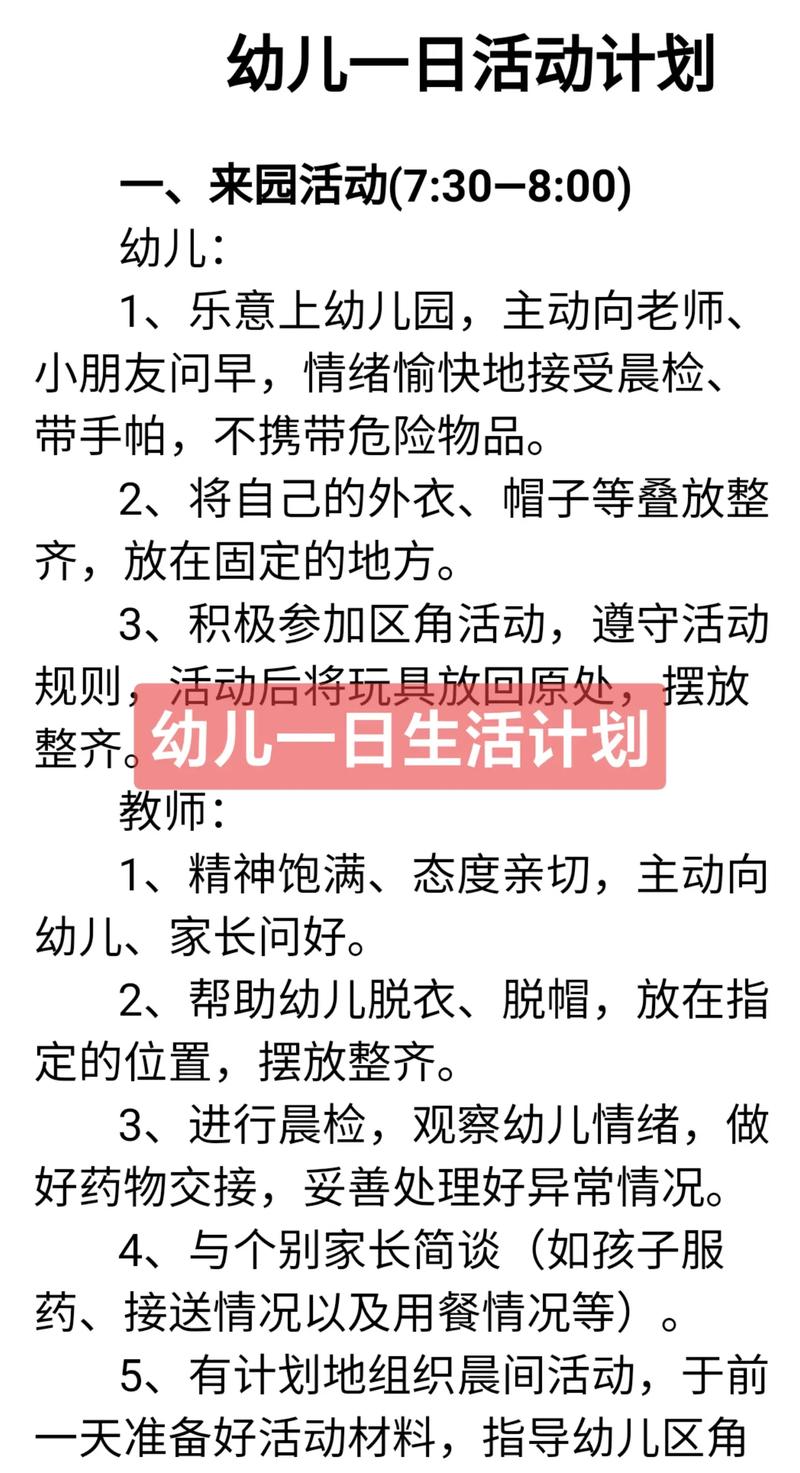

将教育延伸到日常细节中,如用餐时引导孩子认识食物营养,整理玩具时渗透分类概念,这种自然场景下的学习能帮助幼儿建立知识与现实的关联,培养解决问题的思维模式,建议教师设计“生活任务卡”,让孩子在完成穿衣、洗手等基础事务时同步锻炼精细动作与逻辑能力。

情感与社会性发展的系统支持

幼儿阶段是情绪管理能力形成的关键期,班级可设置“情绪角”,提供绘本、玩偶等工具帮助孩子表达感受;通过小组合作游戏,引导幼儿学习轮流、分享与冲突解决,定期开展亲子互动日,让家长了解如何在家庭中延续情感教育,例如通过共读绘本讨论角色情绪变化。

多维度环境创设

物理环境上,教室布局需划分明确的功能区(阅读区、建构区、艺术区等),采用柔和的色彩与自然材料;心理环境方面,教师应通过正向语言激励(如“我看到你很努力尝试”)、避免结果性评价,营造安全包容的氛围,数字化工具的运用需谨慎,优先选择互动性强、具象化的教具,如可触摸的电子绘本而非纯屏幕设备。

教师角色的专业化转型

教师需从“知识传授者”转变为“观察者与引导者”,持续记录幼儿行为案例,分析其发展轨迹并调整教学策略;参与跨园所教研活动,更新认知神经科学、儿童心理学等领域的研究成果,掌握“脚手架式提问”技巧,在孩子操作教具时通过开放式问题(“如果换个方法会怎样?”)激发深层思考。

教育从来不是单向输出,而是与孩子共同成长的过程,真正有效的措施必然建立在理解幼儿真实需求的基础上——他们需要被看见、被信任,更需要成人以专业而温暖的姿态,为其打开探索世界的第一扇窗。