幼儿阶段是人格塑造和能力发展的黄金期,但许多人对这个阶段的教育存在根深蒂固的误解,当成年人用固化思维框定儿童成长的可能性时,那些看似合理的教育方式,正在悄悄掐灭孩子与生俱来的生命力。

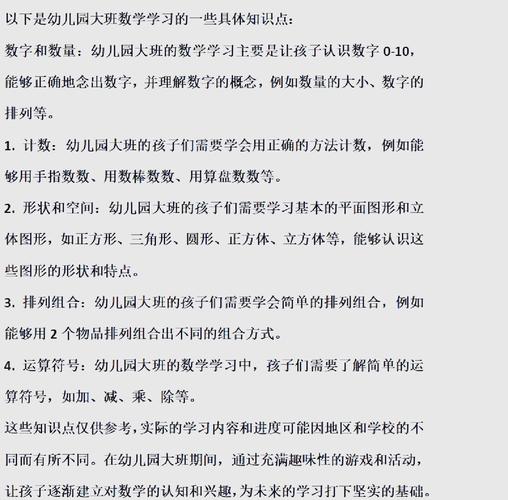

幼儿需要系统化知识输入

部分家长将三岁孩子塞进英语辅导班,在识字卡片前训练专注力,这种行为本质是把儿童当作缩小版的成人,脑科学证实,幼儿前额叶皮层尚未发育完善,强行灌输抽象符号会引发神经系统的防御性排斥,真正有效的早期教育发生在沙池堆砌的城堡里,在观察蚂蚁搬家的专注中,在角色扮演时迸发的想象力中。

乖巧听话等于教育成功

要求幼儿保持整齐坐姿、绝对服从指令的教育现场,往往伴随着创造力流失的代价,儿童心理学家发现,那些经常说"我试试看"的孩子,比只说"好的老师"的孩子具备更强的问题解决能力,允许孩子用彩笔在墙上作画,用泥巴重塑想象中的恐龙,这些看似出格的行为,正构建着未来创新者的思维地基。

过早开发特定天赋

钢琴班、围棋课、芭蕾训练挤满幼儿的课余时间,这种定向培养模式正在制造"偏科型早熟",人类学家追踪发现,童年广泛接触自然、艺术、运动的群体,成年后职业适应力比专才培养对象高出47%,每个撕纸片听响声的举动,每次光脚踩水坑的体验,都在同步激活大脑不同区域的神经网络。

数字化教育更先进

触摸屏取代积木,AI互动替代真人对话的潮流下,幼儿正在失去建立实体空间感的关键机会,伦敦大学追踪研究显示,长期使用教育APP的儿童,其手部小肌肉群发育比传统游戏儿童延迟8个月,真实世界里的温度感知、重量体验、立体建构,是任何虚拟程序都无法替代的成长养分。

教育不是修剪枝桠的园艺,而是培育森林的生态工程,当我们放下"教育者"的权威面具,蹲下来用平行视角观察儿童的世界,会发现那些曾被定义为调皮、出格、不务正业的行为里,正跃动着最珍贵的生命能量,给每一株幼苗自由伸展的空间,教育的真谛或许就藏在孩子指尖流淌的沙粒中。