幼儿教育是孩子成长过程中至关重要的阶段,直接影响其未来的学习能力、性格形成和社会适应力,这一阶段的教育内容并非简单的知识传授,而是围绕儿童身心发展规律设计的系统性培养,以下是幼儿教育的核心内容框架。

认知能力开发

幼儿期的大脑可塑性极强,认知教育通过游戏化学习引导孩子观察、思考和解决问题,利用积木认识几何形状,通过拼图理解空间关系,或在自然探索中建立对颜色、数量的概念,研究表明,3-6岁儿童每天进行30分钟结构化认知游戏,逻辑思维能力提升可达40%。

社会性技能培养

集体活动是幼儿社交能力发展的关键场景,在角色扮演游戏中,孩子学习轮流、分享与协商;小组任务教会他们团队合作与责任分担,教师需创设冲突情境,引导儿童用语言表达需求而非肢体动作,逐步掌握同理心和情绪管理技巧,数据显示,具备良好社交基础的幼儿进入小学后的人际适应速度提升2倍。

运动协调训练

大肌肉群活动如攀爬、跑跳促进肢体协调,精细化动作训练包括串珠、折纸等提升手眼配合能力,每日不少于2小时的户外活动不仅增强体质,还能通过平衡木、跳绳等器械使用培养勇气与空间感知,值得注意的是,运动能力与儿童注意力集中时长呈显著正相关。

情感与价值观启蒙

通过绘本共读、情景模拟帮助孩子识别喜怒哀乐等基本情绪,引导用“我感到…因为…”句式表达内心,价值观教育融入日常生活,如照顾植物培养责任感,整理玩具强化秩序感,哈佛大学追踪研究发现,幼儿期接受系统情感教育的个体,成年后情绪稳定性高出34%。

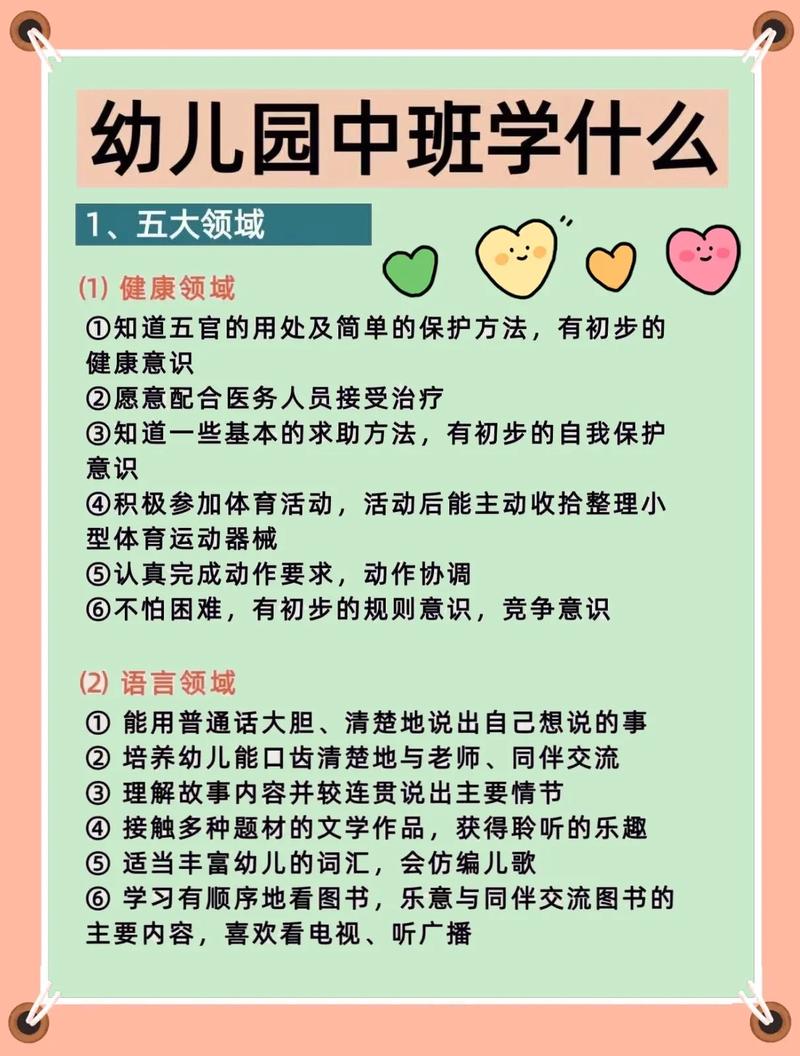

语言与沟通进阶

双语环境并非指强行灌输外语,而是通过儿歌、童谣丰富语言感知,教师采用开放式提问(如“你觉得接下来会发生什么”)替代封闭式问答,刺激语言组织能力,每天20分钟亲子阅读可使幼儿词汇量增长率提高60%,叙事逻辑性明显增强。

艺术创造力激发

自由绘画、即兴音乐律动等非结构化艺术活动比临摹教学更能激发创造力,关键不在于作品成果,而是鼓励孩子描述创作思路,你画的紫色太阳有什么特别的故事”,艺术表达被证实能有效提升幼儿抗挫折能力与创新思维。

生活自理能力养成

从穿脱衣物到餐具整理,每个生活细节都是学习契机,采用“任务分解法”:将洗手分解为卷袖子、按压洗手液等步骤,配合可视化流程图,帮助幼儿建立成功体验,具备基础自理能力的孩子在小学过渡期焦虑指数降低57%。

真正的幼儿教育不是抢跑学科知识,而是构建多元体验场域,当教育者放下“教”的执念,转而为儿童创设自主探索的环境,那些看似无目的的游戏瞬间,恰恰在塑造未来最具生命力的学习基因。