在当今社会,幼儿教育者的角色早已超越了“看护者”的范畴,他们既是孩子认知世界的启蒙者,也是情感发展的引导者,要成为一名优秀的幼儿教育者,需要具备以下特质:

以耐心为底色,用爱心织就教育根基

面对0-6岁儿童反复无常的情绪和行为,教育者必须拥有“慢下来”的能力,这种耐心不是单纯的等待,而是基于对儿童发展规律的深刻理解——比如知道2岁幼儿的执拗源于自我意识觉醒,4岁孩子的“谎言”可能是想象力发展的表现,真正的爱心体现在细节中:蹲下与孩子平视对话,用指尖轻抚代替口头催促,在集体活动中捕捉每个孩子的独特需求。

观察力与敏感度的双重修炼

优秀的教育者能通过孩子的涂鸦笔触发现精细动作发展水平,从搭建积木的方式判断空间认知能力,他们像“儿童行为解码器”,能敏锐捕捉到孩子揉眼睛可能代表社交焦虑,频繁摆弄衣角或许暗示家庭环境变化,这种能力需要长期积累的实践经验,更需要持续学习儿童心理学、神经科学等跨学科知识。

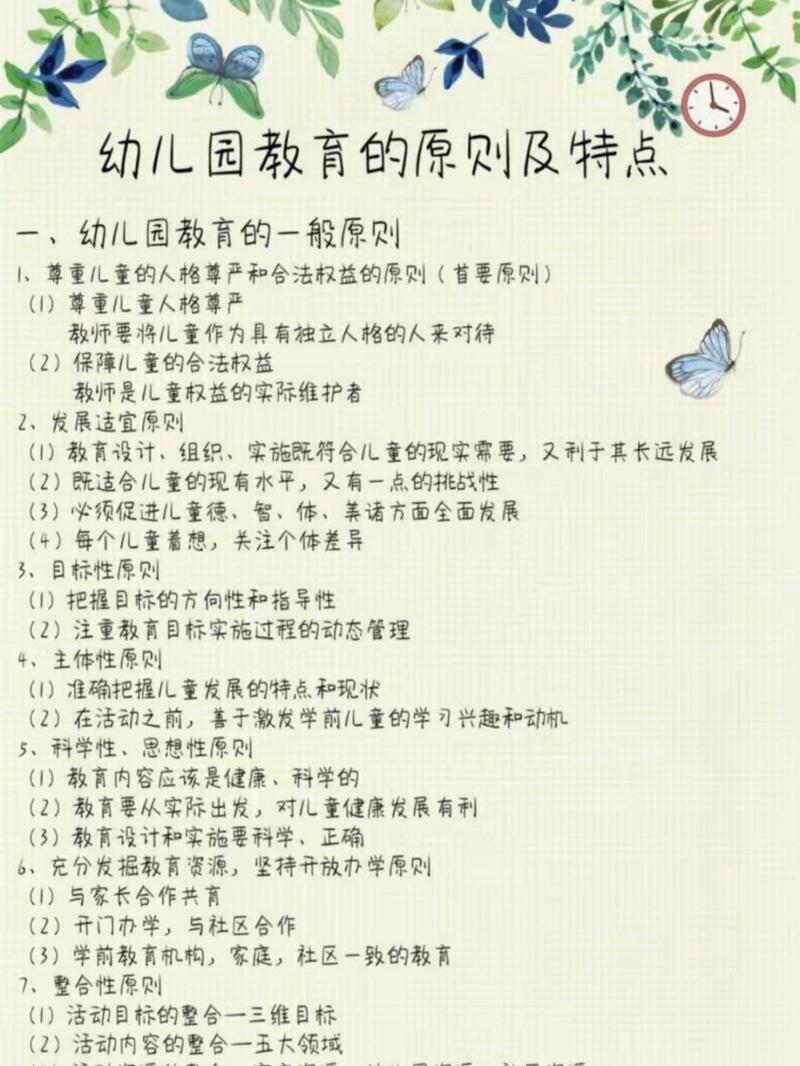

专业壁垒:理论武装与终身成长

持有教师资格证只是起点,成熟的幼儿教育者熟稔皮亚杰认知发展四阶段,能在区域活动中融入蒙台梭利教具设计理念,会运用维果茨基“最近发展区”理论设计阶梯式教学,他们定期参加脑科学讲座,了解前额叶皮层发育对情绪管理的影响,用科学理论优化每日的教学策略。

构建多元沟通网络的能力

真正的教育发生在幼儿园围墙之外,教育者需要具备与家长建立信任关系的沟通技巧:用具体案例代替笼统评价,用“三明治反馈法”传达成长建议,同时要成为跨领域合作者,与营养师讨论膳食对注意力的影响,和心理顾问共同制定特殊儿童干预方案,甚至向建筑师提出园所空间改良建议。

创造力是永不熄灭的灯塔

当孩子指着乌云说“天空受伤了”,普通教师可能纠正“这是自然现象”,而卓越的教育者会顺势生成艺术治疗课程,他们能把消防车鸣笛声转化为节奏游戏,让雨后积水坑变成流体力学探索场,这种创造力源于对生活的诗意感知,更需要跳出标准化教案框架的勇气。

情绪容器与心理韧性

每天处理30个孩子的冲突、家长的质疑、行政事务的压力,教育者必须成为“情绪海绵”——吸收负面能量却不让其渗透内心,这需要建立健康的心理隔离机制:可能是通过正念冥想保持内在稳定,或是用专业督导体系疏解职业倦怠,关键是把每一次危机转化为成长契机,如同海蚌将砂砾孕育成珍珠。

站在学前教育的讲台上,我们不是在修剪盆栽,而是在守护一片热带雨林,每个孩子都值得拥有这样的教育者:既像科学家般严谨,又如艺术家般灵动,更具备哲学家的思辨精神,当这些特质汇聚在同一个人身上,教育的魔法便真正发生了——那是在孩子眼中点燃星辰的过程。