幼儿教育活动评价是教育工作中至关重要的环节,它不仅是对教学效果的检验,更是优化课程设计、促进儿童发展的有效工具,撰写这类评价时,需要兼顾专业性与可读性,以下五个关键点可供参考:

从“看见孩子”出发

扔掉模式化的评分表,把目光聚焦在具体行为上,记录幼儿在活动中的真实反应:比如搭建积木时,某个孩子反复尝试调整底座宽度,最终成功搭建高塔——这背后体现的是空间感知能力和抗挫力的发展,用手机快速拍摄关键片段或做关键词速记,后期整理时结合《3-6岁儿童学习与发展指南》中的对应指标,让观察有理有据。

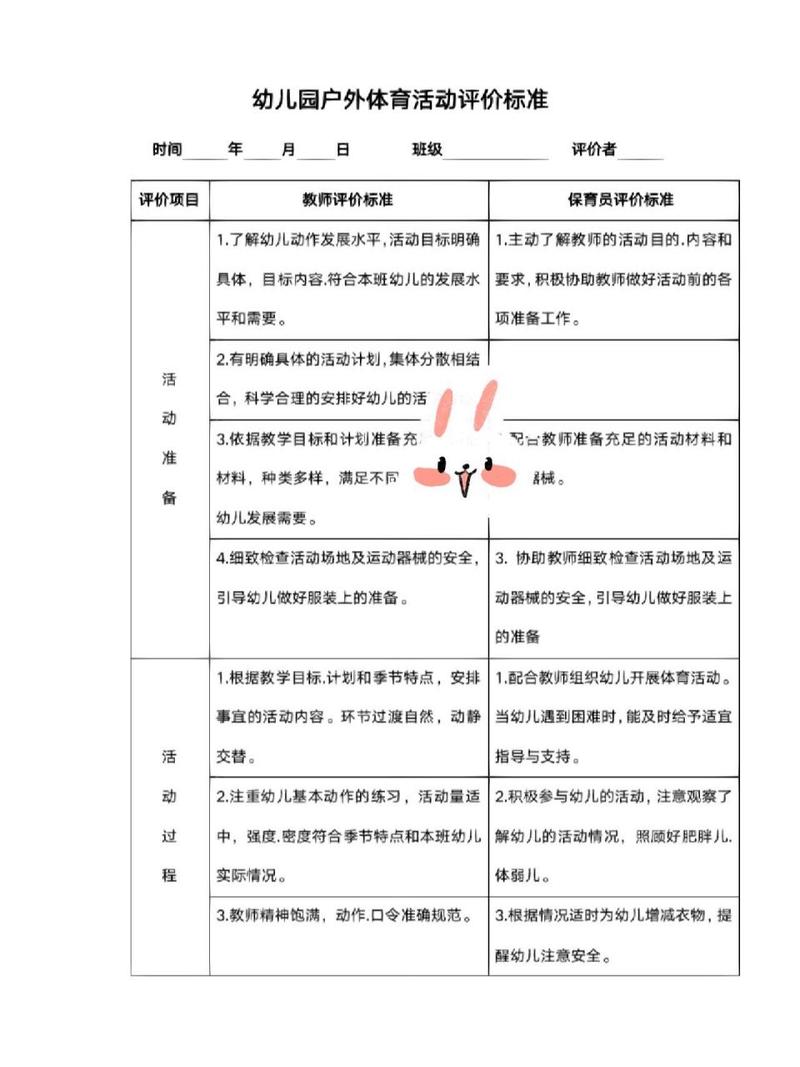

构建三维评价框架

- 发展维度:对照五大领域(健康/语言/社会/科学/艺术),用“萌芽期-发展期-熟练期”的梯度描述代替“好/中/差”

- 过程维度:记录孩子从准备材料到收尾整理的全流程表现,特别注意合作中的沟通方式

- 个性维度:标注特殊案例,如“小宇今天主动帮助同伴系围裙,展现出领导力雏形”

让数据可视化

用色块标注不同发展水平:

- 绿色:稳定掌握的能力(能独立完成七步洗手法)

- 黄色:正在发展的能力(角色游戏中开始使用礼貌用语)

- 红色:需要重点关注的能力(集体活动时注意力分散频繁)

配合折线图展示阶段性进步,比如每月绘本阅读时长变化曲线。

撰写反馈的黄金公式

“具体行为+专业解读+家园建议”三段式结构:

“桐桐在科学角持续观察蜗牛爬行轨迹25分钟(行为),展现出持久的探究兴趣(解读),建议在家创设自然观察角,提供放大镜和记录本(建议)”

建立动态档案

将每次评价视为连续剧而非单集影片,使用对比语句:

“相比上月角色游戏时总是扮演配角,本月能主动提出‘我来当医生’并分配同伴角色”

定期梳理成长脉络图,标注关键发展节点及支持策略。

好的活动评价应该是会呼吸的成长记录,当我们在文字中注入教育的温度,用专业视角解读童真世界,那些看似琐碎的观察片段,终将串成照亮儿童成长之路的星链,保持每周复盘评价的有效性,你会发现,记录孩子的过程,也正是教师专业成长的轨迹。