角色扮演法

通过模拟真实生活场景(如“小超市”“医院”),让孩子扮演不同角色,促进语言表达、社交能力和同理心发展,在“餐厅游戏”中,孩子学习点餐、服务、合作等技能,同时理解社会分工的意义。

建构游戏法

利用积木、乐高、沙土等材料,鼓励孩子自由搭建或按主题创造,这类游戏培养空间思维、手眼协调和问题解决能力,教师可引导提问:“这座桥怎么才能更稳固?” 激发孩子主动探索物理原理。

音乐律动法

将音乐与肢体动作结合,设计节奏模仿、舞蹈创编等活动,播放不同风格的音乐,让孩子用身体表现“快与慢”“轻与重”,此方法不仅提升艺术感知,还能增强大肌肉群发育和情绪表达能力。

户外探索法

在大自然或模拟自然环境中开展“寻宝游戏”“植物观察”等活动,孩子通过触摸树叶、观察昆虫、收集石子,直观理解科学概念,同时培养环保意识和冒险精神。

故事创编法

以绘本或图片为起点,引导孩子续编、改编故事,教师可用开放式问题推动思考:“如果小熊没找到蜂蜜,它会怎么办?” 这种方式锻炼逻辑思维、语言组织能力,并帮助孩子处理情感冲突。

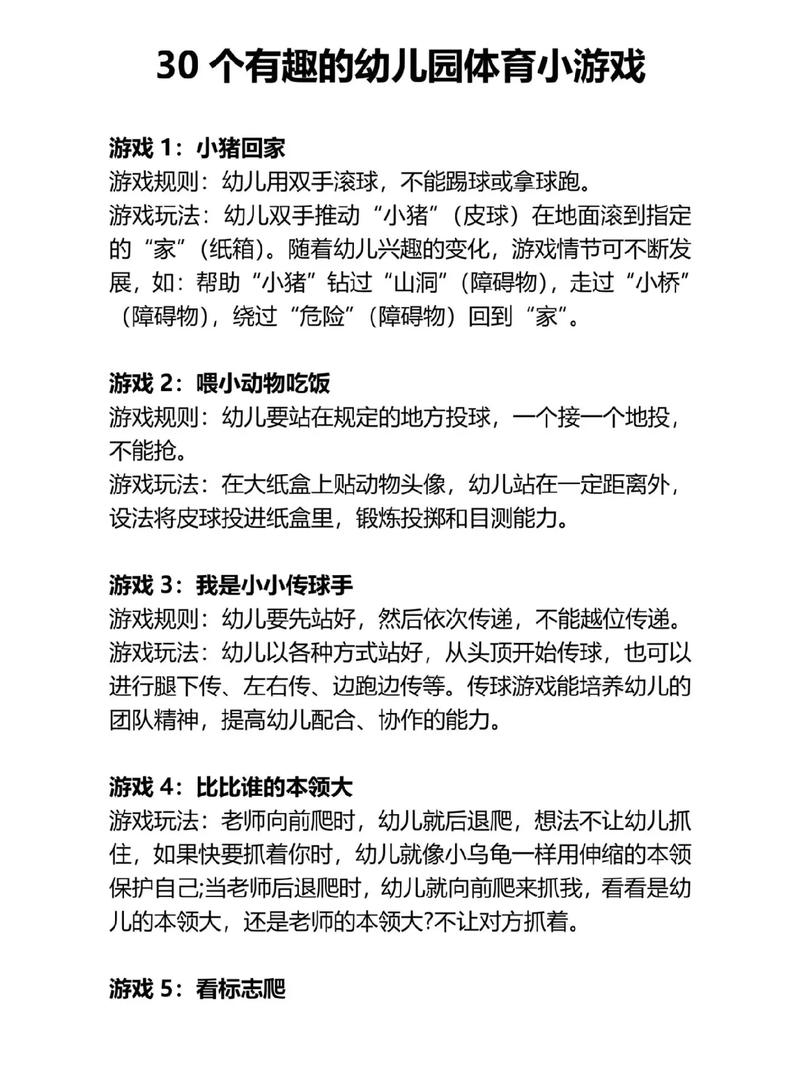

合作竞赛法

设计需团队协作的游戏,如“传球接力”“拼图挑战”,规则强调“共同完成目标”而非个人输赢,让孩子学会沟通、分工与包容,减少竞争焦虑,增强集体归属感。

感官体验法

针对低龄幼儿,设计触觉箱(放入毛绒、光滑、粗糙等材质物品)、气味辨别游戏等,多感官刺激能促进神经发育,尤其对特殊需求儿童(如自闭症)有积极干预作用。

个人观点

游戏法的核心在于“隐性教育”——将教学目标融入孩子自主探索的过程中,过度结构化或功利化的游戏设计会削弱儿童内在动机,教师需观察个体差异,灵活调整游戏难度与引导方式,真正实现“玩中学,学中玩”,未来教育中,游戏与科技的融合(如AR互动游戏)或将成为突破传统教学模式的新方向。