小班制不是数字游戏,而是教育质量的体现

许多家长误以为“班级人数少=小班制”,但真正的核心在于师生互动质量,根据教育部发布的《幼儿园工作规程》,小班制通常建议师生比不超过1:8,但关键不在于绝对数字,而在于教师能否在每日活动中观察到每个孩子的行为细节,比如游戏中的社交习惯、语言表达的逻辑性,或动手能力的强弱差异,在手工课上,教师若能针对孩子握剪刀的姿势进行个性化指导,才是小班制优势的落地。

小班制的五大真实应用场景

-

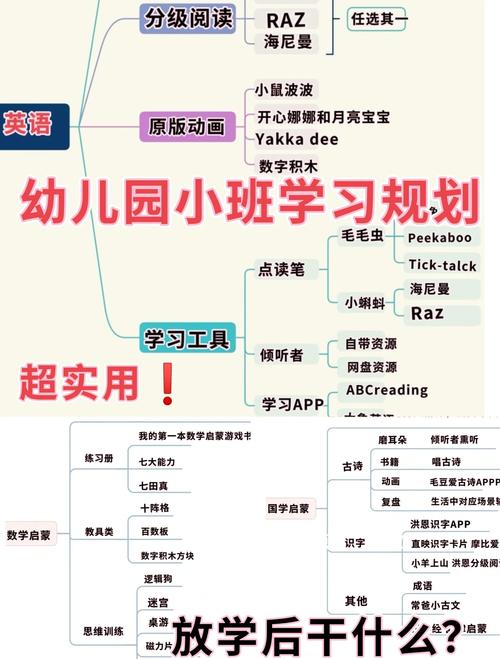

个性化学习路径设计

当班级人数控制在15人以内,教师能根据幼儿的认知发展阶段定制活动,比如有的孩子数感敏感期提前,可设计实物分类游戏;语言能力突出的孩子则通过角色扮演深化表达能力。 -

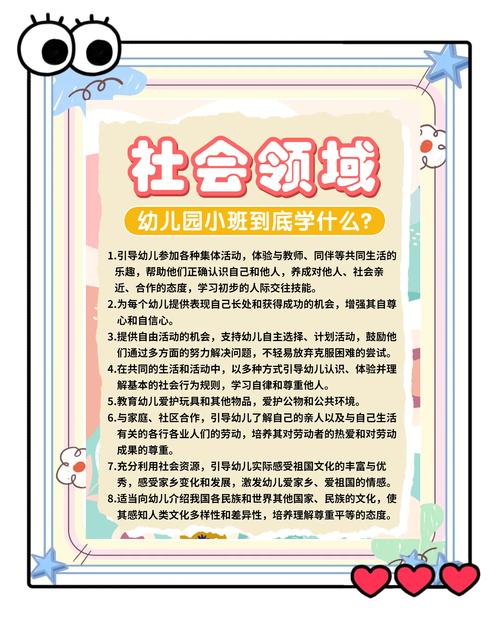

深度社交能力培养

在8-10人小组中,幼儿更容易建立稳定的同伴关系,教师能引导孩子处理“玩具争夺”“合作失败”等真实冲突,而非简单说教,例如用情景模拟教会孩子说“我可以加入吗?”“轮流玩”等社交语言。 -

精细动作发展的精准支持

小班环境下,教师有足够时间记录每个孩子使用蜡笔、积木等工具时的肌肉控制情况,对于握笔姿势不正确的幼儿,可通过串珠游戏等针对性训练加强手部协调性。 -

情绪管理的即时响应

当孩子出现分离焦虑或挫败情绪时,教师能在3分钟内介入安抚,例如用“情绪温度计”视觉化工具,帮助幼儿识别“生气”“难过”等状态,而非统一采用集体安抚策略。 -

生成性课程的可能性

师生比的优化让教师能抓住随机教育契机,比如下雨天窗台上的蜗牛,可以即时延伸出自然科学探究,而非按固定课表推进。

识别“伪小班制”的三个关键点

-

空间与师资的匹配度

真正的小班制需要物理空间支持分组活动,观察教室是否划分阅读角、建构区等独立功能区,而非仅减少人数却保持“排排坐”的布局。 -

教师专业度的可验证性

优秀的托小班教师需具备观察记录分析能力,家长可通过家园沟通记录,查看教师是否准确描述孩子特定行为(如“能用三种方式拼接积木”而非笼统的“表现良好”)。 -

课程动态调整的证据

询问教育机构如何根据观察数据调整教学,例如是否有每周基于幼儿兴趣生成的主题活动,而非全年固定使用统一教材。