自然教育与户外探索的兴起

城市中“自然缺失症”现象引发反思,越来越多的幼儿园开始将课堂搬到户外,森林幼儿园、农耕体验课程等模式受到推崇,这类教育强调通过接触自然环境培养孩子的观察力、抗挫折能力和环保意识,研究显示,长期参与户外活动的幼儿在专注力和创造力方面表现更突出。

STEM启蒙向低龄化渗透

编程机器人、科学实验盒子等教具进入幼儿园课堂,STEM(科学、技术、工程、数学)教育从小学向3-6岁阶段延伸,支持者认为早期接触逻辑思维训练有助于开发潜能,但反对声音指出需警惕过度强调“知识灌输”,避免挤压儿童自由游戏时间,如何平衡趣味性与系统性成为实践难点。

情绪管理课程成为刚需

校园冲突、儿童焦虑等问题频发,促使“社会情感学习(SEL)”在幼儿阶段普及,部分幼儿园引入情绪绘本、角色扮演游戏等工具,帮助孩子识别愤怒、悲伤等情绪,并学习表达与调节方法,家长对此类课程的关注度同比上升40%(数据来源:2023年幼教行业调研报告)。

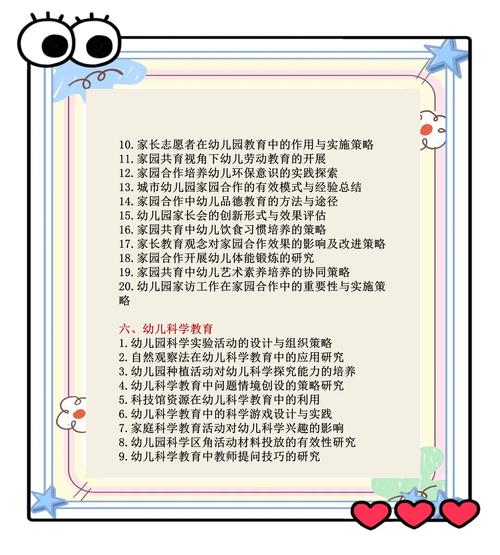

家校共育模式深度迭代

传统家长会逐渐被“亲子工作坊”“家庭项目制学习”取代,幼儿园设计需要家长与孩子共同完成的非遗手作任务,既增进亲子互动,又让教育理念渗透到家庭场景,但部分双职工家庭反馈时间压力大,如何优化协作效率仍需探索。

数字化工具的争议性应用

AI互动课件、教育类APP在幼儿园的使用引发两极评价,一线城市部分机构通过虚拟现实技术模拟恐龙时代等场景,提升教学趣味性;但也有专家警告,过度依赖屏幕可能影响幼儿感官发育。《学前教育法(草案)》明确提出限制电子教学时长,强调“真实体验优先”。

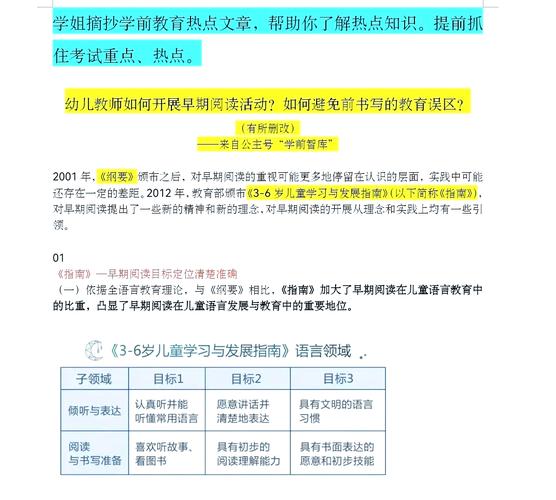

幼小衔接从“抢跑”到“科学过渡”

“去小学化”政策推动下,拼音、算术等超前教学被明令禁止,取而代之的是通过绘本阅读、时间规划游戏等方式培养学习习惯,上海某示范园推出“21天任务挑战”,引导幼儿自主整理书包、记录天气,为小学生活做软性准备,家长满意度达89%。

传统文化启蒙形式创新

京剧脸谱DIY、二十四节气食育等活动打破“背古诗”的单一模式,杭州某幼儿园将宋韵点茶与数学分类结合,让孩子在体验茶道时学习数量分配,这种沉浸式文化教育既能传承经典,又符合幼儿认知特点,成为文化自信背景下的新趋势。

个人观点

幼儿教育的热点变迁本质是全社会对儿童成长规律的认知升级,无论是拥抱科技还是回归自然,核心都应围绕“尊重儿童发展节奏”这一原则,教育者需警惕将任何理念极端化——强调户外教育不等于否定教室的价值,推广STEM也不能替代艺术与运动,未来教育创新应更注重多元平衡,让每个孩子既能获得关键素养,又不丢失天真的探索乐趣。