幼儿教育是孩子成长过程中至关重要的阶段,直接影响其认知、情感与社会能力的发展,作为教育工作者,结合多年经验与科学理论,分享以下核心育儿知识,帮助家长与学生更科学地引导幼儿成长。

早期教育的关键在于激发兴趣

幼儿的学习应以游戏和探索为主,而非机械记忆,通过积木搭建培养空间思维,角色扮演增强语言表达,户外观察自然提升好奇心,研究表明,3-6岁儿童在自由探索中更容易形成主动学习的习惯,家长需避免过早将知识“填鸭式”灌输。

科学的奖惩机制建立规则意识

明确且一致的规则能帮助幼儿理解行为边界,用“饭后收拾玩具”代替“不准乱扔东西”,正向引导更有效,奖励应注重精神鼓励(如拥抱、口头表扬),而非物质刺激;惩罚时需避免情绪化,可采取“暂时隔离法”让孩子冷静反思。

避免陷入“超前教育”陷阱

部分家长急于让孩子掌握读写算数,甚至提前学习小学内容,反而可能导致厌学情绪,幼儿阶段的核心任务是发展感知能力、运动协调与社交技能,教育部发布的《3-6岁儿童学习与发展指南》明确指出,幼儿需通过生活体验积累经验,而非抽象知识记忆。

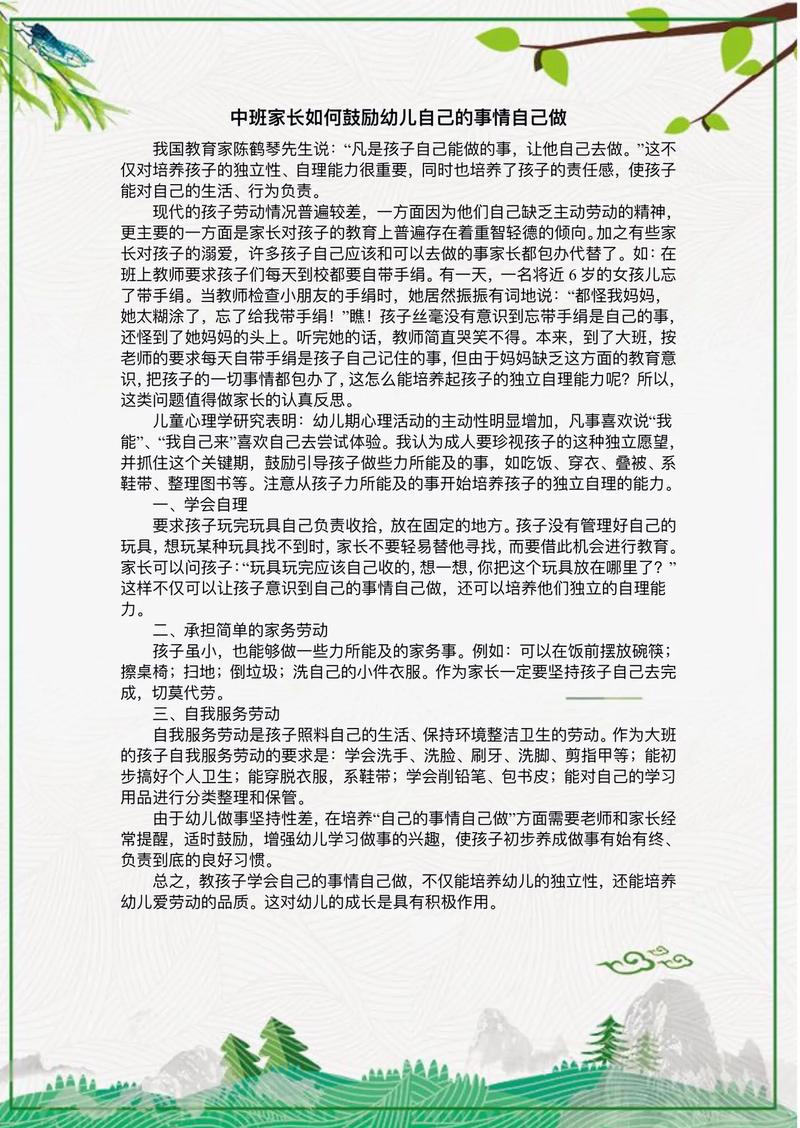

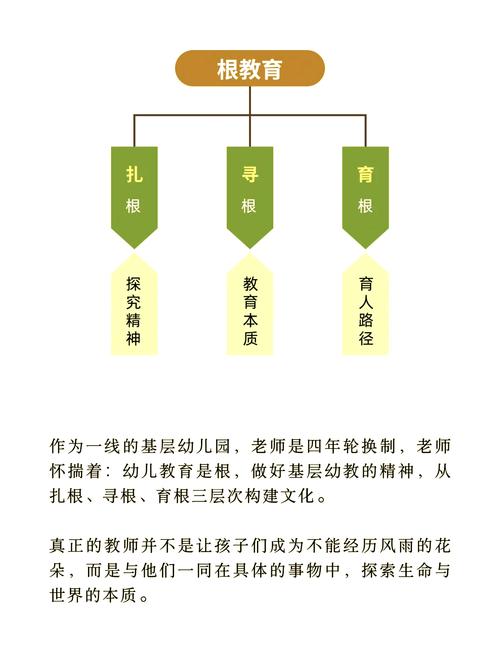

家庭与幼儿园需形成教育合力

家长应主动与教师沟通,了解孩子在园表现,并在家庭中延续一致性教育,幼儿园强调分享合作,家中也应减少“独占式”宠溺,避免在孩子面前质疑教师权威,以免造成认知混淆。

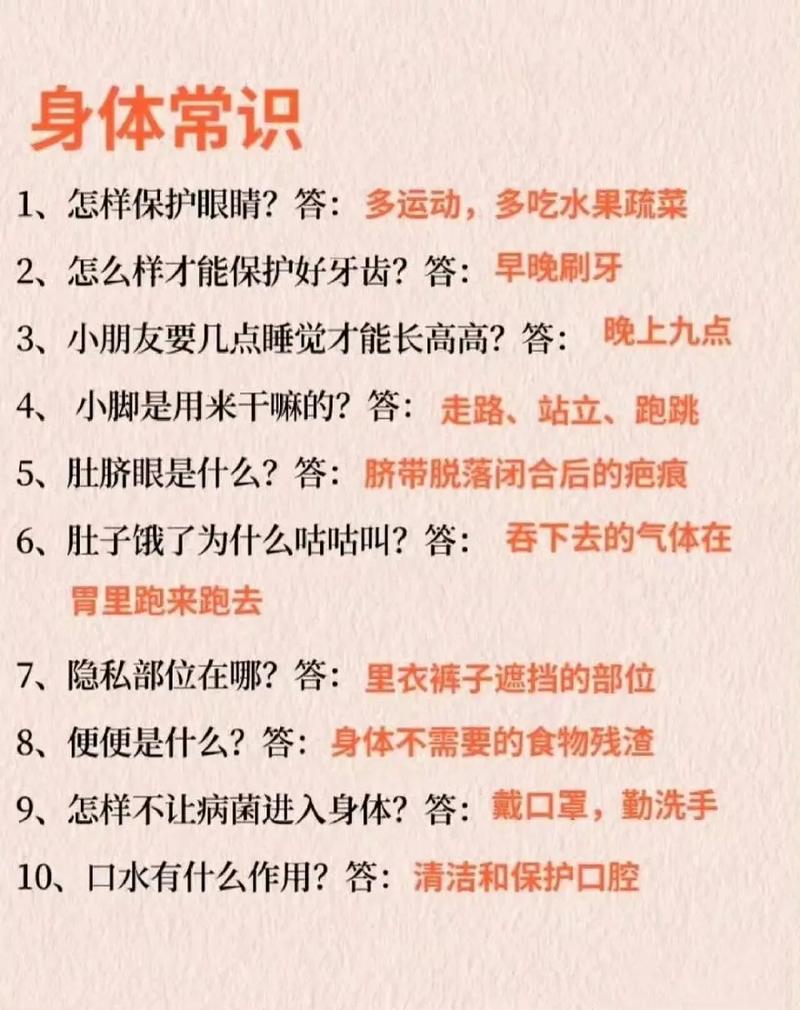

关注非智力因素培养

情商与逆商的重要性不亚于智商,通过日常情景教孩子识别情绪:

- 用绘本讨论“为什么小熊哭了?”

- 在争抢玩具时引导换位思考

- 允许孩子失败后表达沮丧,再共同寻找解决办法

这些实践能增强情绪管理能力,为未来人际关系打下基础。

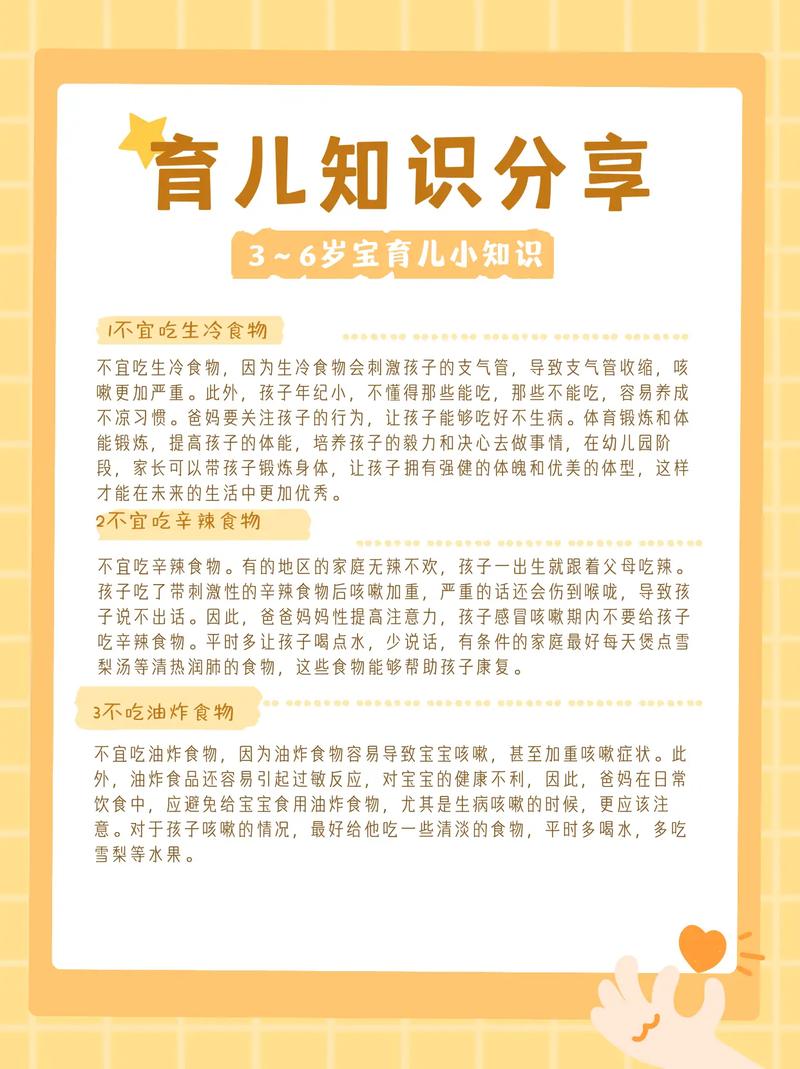

营养与运动是学习力的基础

脑科学研究证实,幼儿每天至少需要2小时户外活动,阳光与运动促进神经发育,饮食方面,需控制精制糖摄入(影响专注力),增加富含Omega-3的食物(如深海鱼、坚果),睡眠规律比时长更重要,固定作息能提升记忆整合效率。

警惕电子产品的隐性伤害

美国儿科学会建议2岁以下幼儿完全避免电子屏幕,过度接触动画或游戏会缩短注意力持续时间,影响想象力发展,若必须使用,应选择互动类教育APP,并严格限制单次使用在15分钟内。

作为教育者,我始终认为:育儿没有标准答案,但必须有科学依据,家长不必追求“完美教养”,而需保持学习与反思——真正的教育,发生在每天真诚的互动与共同成长中。